G20峯會下周四召開,改革國際金融體系和國際貨幣成最逼切議題。面對美國濫發債券導致美元貶值,繼中國人民銀行行長周小川要求成立國際儲備貨幣後,副總理王岐山昨天在英國《泰晤士報》撰文,提議國際貨幣基金會(IMF)發行債券,中國願第一個買入,意味中國藉此減買美債,來為龐大外滙儲備保值,並增加在IMF的發言權。

自金融海嘯爆發,不少東歐或發展中國家出現資金緊絀,都向IMF求助,但IMF並非央行,沒印鈔權力,資金來自會員國的攤派,令IMF出現資金短絀問題,加上IMF往往要求助國家實行緊縮貨幣政策,令危機更嚴重。

中國投票權不足4%

王岐山在《泰晤士報》發表題為「G20應照顧20國以外的利益」文章,指IMF等國際金融組織應該改革投票權機制,增加發展中國家的發言權,G20峯會應對這項改革訂立明確目標、時間表和路線圖。現時美國在IMF中佔有16.83%的投票權,歐盟27國共有32.09%,日本佔6.02%,但中國作為世界第三大經濟體系,投票權不足4%。

王岐山替發展中國家爭取更大發言權,自然要增加給IMF的類似入會費攤額。中國願作更大攤額貢獻。但攤額應以每國人均國內生產總值(GDP)高低來決定,不應依照外滙儲備規模,因為這樣做是不公平和不現實的。他指出:「若各國攤額仍解決不了IMF的資金逼切需求,可發行債券,中國會購買」。中國還會審視美國提出的新借款協定,認為雙邊借款協定應由相關國家和IMF進行討論。

IMF發債,讓中國在外滙投資上多了一個選擇,即使債息比美債低,但由於IMF是個多邊機構,在發債時更具透明度,還可用歐元或日圓折算,絕不會像美國聯儲局那樣造市,以購買3,000億美元(2.34萬億港元)國債的左手交右手方法,大開印鈔機,讓外國人埋單。這樣可為中國的投資保值,不會眼睜睜看着美元資產貶值。

中國領導人向來很少在外國傳媒發表文章,每次撰文都是講經濟,例如前副總理吳儀前年5月在《華爾街日報》撰文,批評美國有人提倡對中國實施貿易保護措施是不負責任。主管金融和商貿工作的王岐山,並非首次在外國報章撰文,他曾在《華爾街日報》和英國《金融時報》撰文講中美合作。

另外,英國首相白高敦訪問巴西時,支持改變歐美操控IMF和世界銀行的局面,「IMF和世銀要面對新的現實,下一任世銀行長不一定是美國人,IMF總裁也不一定是歐洲人。」白高敦和巴西總統盧拉表示,將在G20峯會上提出成立1,000億美元(7,800億港元)環球基金刺激大幅萎縮的貿易。

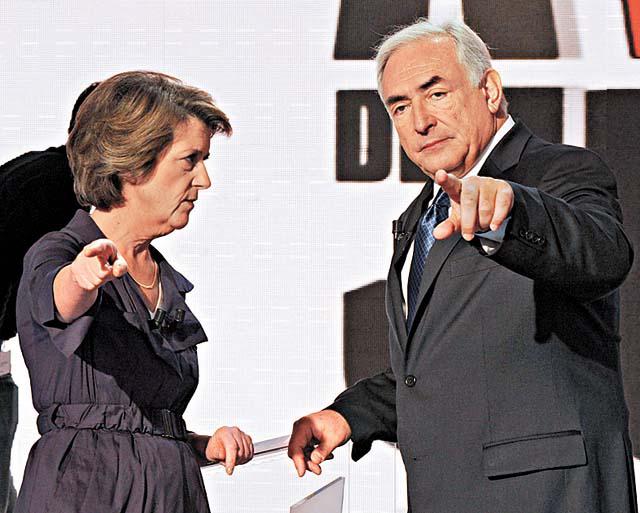

英國《泰晤士報》