有些東西,我們從小就知道是寶。

或聽媽媽說,或聽師長說,或聽前女友說的──如《紅樓夢》、如馬勒的交響樂,或如張愛玲。也許都讀過聽過,但談不上理解,城市太吵,讀好書的確需要一股深刻的勁,或遇上「啪啦」一聲那個啟蒙你的人。

趁着近日《小團圓》再度掀起的張愛玲熱潮,今回請來「張迷」馬家輝作導遊,帶你我讀張愛玲,看看再讀時是「啪啦」的靈光一閃,還是那錯過的嘆息。

記者:何兆彬

攝影:譚盈傑

部份相片來源:《對照記》(皇冠出版社)

SpecialThanks:商務印書局(尖沙嘴美麗華商場酒店大樓2樓213號舖)

經典是問你讀了幾回

記=記者

馬=馬家輝

記:由12歲開始看張愛玲,她文章出名的世故晦暗。那個年紀看得懂嗎?

馬:也沒有說懂不懂,12歲讀就有12歲時的感受,起初不過是看情節吧。年長一點再讀又有不同感受。當年也同時看其他作家,包括白先勇……甚至亦舒,我家是個女人竇嘛。最初看《流言》,寫到她的成長,然後看了《金鎖記》──它實在勾畫出中國文化的特質。之後看她的愛情小說。她的作品,無論是文字的深度,或人性的掌握,都很獨到。

記:到幾歲開始着迷,認定自己的「張迷」?

馬:大概是20多歲,當時在台灣一雜誌社做記者,因為經常要出Trip,隨身會帶些書看。多去了幾次,就發現最穩陣是帶張愛玲,因為隨便翻到那一首都看得高興,而且總可以一睇再睇,她的文字值得慢慢嗒。

記:林奕華提到讀張愛玲已是一種時尚──流行,你怎麼看?

馬:這個說法是沒有意思。像卡爾維諾(ItaloCalvino)說:經典不是問你看了沒有,而是你看過幾多次。張的東西的確有足夠成為經典的深度,其吸引力,可成為一個又一個Generation的潮流。你總不會說巴哈、莫札特Out了吧,怎麼算,他們的唱片銷量都比周杰倫多一百倍。你會說金庸小說是個潮流嗎?它從來就是潮流,一代之後,又有另一代的讀者。其實張愛玲是還未被定位的作家,她作品的深度,可以讓你一直重看又重看。她那色彩文字的掌握,很精采,看了看了就會偷到師,例如《白玫瑰與紅玫瑰》第一段(他幾乎一字不漏的背了起來):振保的生命裏有兩個女人……娶了紅玫瑰,久而久之,紅的變了牆上的一抹蚊子血,白的還是床前明月光;娶了白玫瑰,白的便是衣服上沾的一粒飯粒子,紅的卻是心口上一顆硃砂痣……

不如拍張愛玲傳奇?

張迷許鞍華曾拍《傾城之戀》電影版,又拍了《半生緣》,兩套許都自認不成功。馬家輝笑說:「張的文字就是有一種致命的魅力,做藝術創作的,讀了一定想改編,但那種感覺那種魅力,都寄存在文字中,其實很難拍。」他說,張愛玲生平的故事,其實更適合化成電影。「徐克就很有興趣。我甚至把分鏡都想好了。張愛玲老年過得不好,有點神經質,常常認為自己身上有蝨,晚上經常到處跑。電影開首就改編自一段真實往事,老年的張愛玲,在美國一巴士上,身上的800塊美元被人搶劫了。她望向窗外,緩緩的下車,鏡頭一接,下車時的張愛玲只有20多歲,身在上海,胡蘭成對她一笑……在《小團圓》出版後,我認為拍張愛玲傳奇的條件更成熟了。」

最精采是「錯過」

記:同代作家中,魯迅要啟蒙民眾,相比下,張愛玲不會太中產、荒凉,太「負能量」嗎?

馬:「負能量」只是你們年輕輩的流行語………中產?唔(不同意的沉了半响)其實張愛玲最重要是寫出生命中某一個面向,當中有堅強、有關心,亦有人性的信任,很多也就是你們口中的「正能量」。而最動人的,是她寫出了生命中的「錯過」。例如《半生緣》的名句:「世鈞,我們都回不去了。」上周看報道,王家衞談到拍《東邪西毒》,原來就是要把張愛玲的東西加進金庸的角色裏去,寫出那種「人與人的遇上,或遇不上。」遇上時是張愛玲的名句:「噢,原來你也在這裏。」的感覺,原來張也影響了王家衞,讀到這段報道我是很有感受的。(「錯過」是指Timing嗎?)嗯……那個是Timing以後那惆悵,那是最重要的。她的文字中,有一股冷中有熱的魅力。

記:中國大陸在90年後才流行張愛玲,中港台理解的她很不同吧?

馬:這個當然。前幾年大陸有人要辦張愛玲的活動,就因為有人指她的前夫(胡蘭成)是漢奸,所以就不談了……說迷她研究她,最厲害旳一定是台灣,文化氣氛等等與香港都不同──雖然她本人只到過台灣一次。台灣人迷到一個程度,是曾經有記者跟她到了美國,每天去翻她垃圾桶,惹來很大反響。

《小團圓》九成是自傳

記:《小團圓》該怎讀?雖然說是小說,但坊間都說當自傳讀。

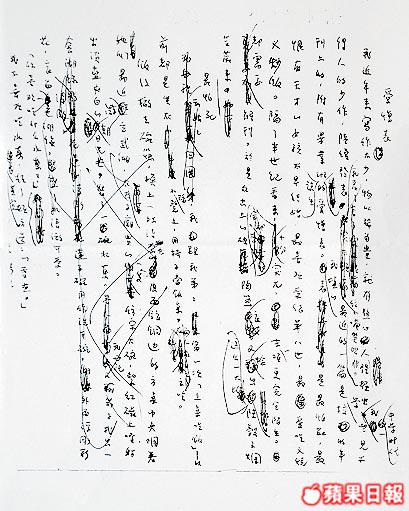

馬:未出版前,已估計有四、五成是自傳成份。結果出來我一看,原來九成是自傳!從前看《流言》、《私語》她都有談到生平,但沒有連起來,也沒有談到故事背後的感受。看《小團圓》,對她的理解很多都變得不一樣,例如從前大家都以為她與姑姑感情很好,兩人很談得來,卻原來她常常對姑姑有很多不以為然……《小》中也看到很多她的親身經歷,是曾經放進小說裏去的。例如《色,戒》,易先生帶王佳芝去買戒指,王一看到戒指就不禁說:「他是真愛我的。」原原本本的這一句,就在《小團圓》中再出現,是說胡蘭成的;《色,戒》中另一幕,是王佳芝看到易先生的側影,覺得很美,「目光下視,睫毛像米色的蛾翅,歇落在瘦瘦的面頰上」,在《小》中她也同樣讚美過邵之雍(即胡蘭成)的側面。

書中還有一段,談到她替范秀美(胡的另一個女人,《小》中改稱巧玉)畫畫像,開始畫時胡蘭成十分高興,畫到一半,張愛玲看着看着,突然說「怎麼越畫越像你!」胡面色一沉,張也沒有畫下去了;這一段往事在胡蘭成《今生今世》也有記載,只是男女觀點不同,據胡蘭成的說法,是張「畫着畫着,只覺她的眉眼神情,越來越像你,心裏好不驚動,一陣難受」,以為自己與護士小周的一段情被踢爆了,因此臉色一沉。」

每晚與太太爭拗

馬家輝笑說初讀《小團圓》的一星期,每晚都與太太爭辯,十分熱鬧。因馬太也是個張迷,大家在男女立場上大為不同。「例如我會覺得有時張愛玲太刻薄了。太太會用女性觀點解釋,其實不是。」他也提到,張愛玲逼他在張與護士小周之間,作出選擇,而胡竟然「獃着」,並不作答。馬家輝認為這個胡蘭成雖然多情得過份,但卻也太老實,連逗張愛玲高興的白色謊話都不願講。畢竟也是男人,他笑說,讀着讀着,有時也同情他的。

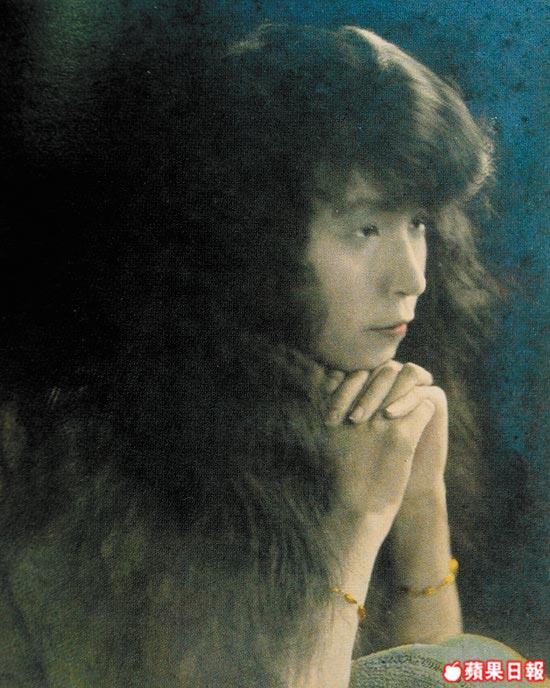

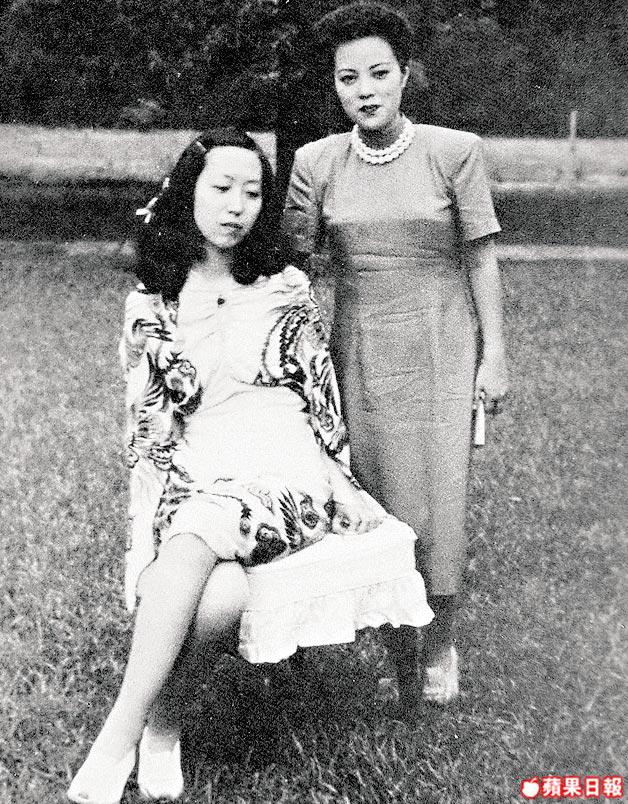

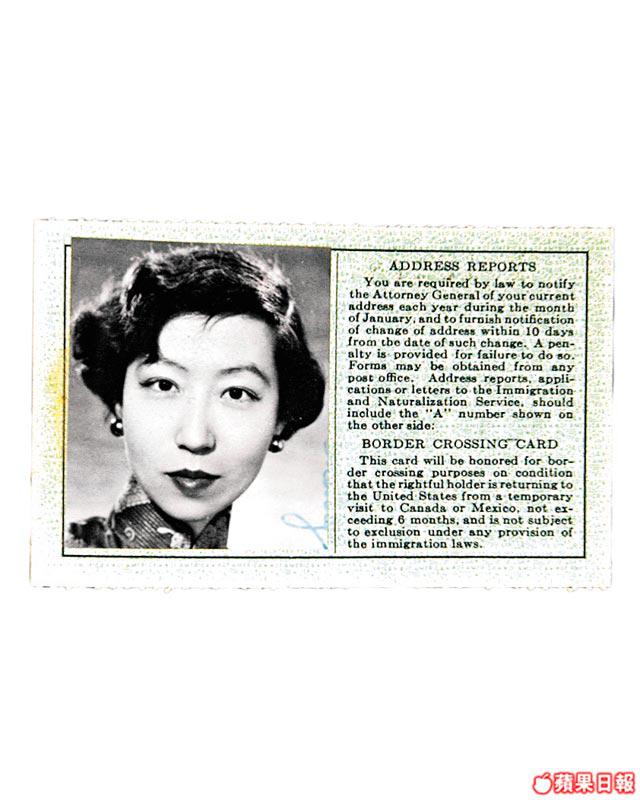

愛玲照

最後才看《金鎖記》

記:若有年輕人要求你推介張的作品、閱讀的順序,你怎麼說?

馬:先看《傾城之戀》吧,情節有少少曲折性,頁數不長,而且有套由周潤發演的電影版可看看。讀了之後,先不必再看她的作品,可先多看關於張愛玲的文章,了解她的生平,之後可看她的散文,後生女可以看她的《心經》──是個愛情故事。最後最後才看《金鎖記》,《金》比較難,當初我就讀不懂,讀到後來,一段一段的看,才看到她怎以文字去呈現慾望。

記:但學生、年輕人都不讀張愛玲吧。失望嗎?

馬:不失望。每一代都有不同的追求。我也不認為世間有非讀不可的書。我只是驚訝於年輕人對於Information都掌握不到,例於我早前到某精英大學中文系去講課,很多人都不知道《小團圓》是甚麼,有人以為是電影!200多個念中文系的人當中,我問有幾人知道余秋雨的,答知道(不是讀過)的不到十人!余秋雨不是小眾的名字,每次來港,貴報都用大版大版的報道呀。他們的SelectiveReading,比我們想像的嚴重很多。不想看的,他們真的完全不知道。

記:有關「張學」的書,會推薦那本?

馬:李歐梵寫的《蒼凉與世故》,還有《睇色,戒》,另外高全之的作品、司馬新《張愛玲與賴雅》都值得讀。

記:你每本書都有一兩篇提到張愛玲,怎麼自己不寫一本?

馬:今年我開始在大陸出書,也許以後會整理一本出來吧,會收錄之前寫的。而關於《小團圓》,我也打算寫好一些文章。

無賴人胡蘭成的愛情邏輯

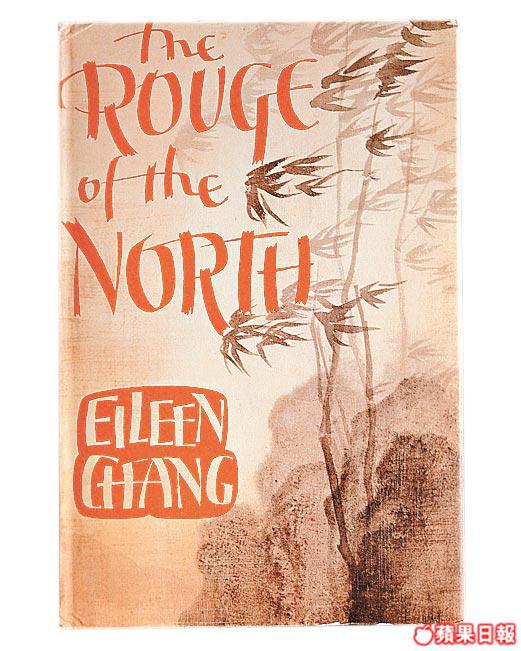

新一浪張熱由《小團圓》掀起,但《小》其實如同行星歷史,非天文學家根本讀不懂,張迷才樂在其中。而讀《小團圓》前,又必須先讀張前夫胡蘭成的《今生今世》。

張愛玲才貌雙全,一生最愛,竟然是個聲名狼藉的男人。胡蘭成在抗日時任汪精衞政權宣傳部次長,被列為漢奸;感情上名聲也差,娶了張愛玲,還不斷搭上五六個女人。他吃軟飯也是出了名的,一直花身邊幾個女人的錢。

起初筆者也懷疑大家因愛張而誣衊了胡,結果翻一翻他自己寫的《今生今世》,卻發現他的愛情邏輯令人大開眼界。例如張愛玲逼他在自己與小周之間,作出選擇,他卻憶起小時候住在娘舅家,父親來看他時,帶了橘子,「部份給娘舅家的小孩,惟我無份。我心裏稍覺不然,但也曉得要大方。」原來父親把一大橘子藏了起來,專然留給他。以此比喻要張「大方」啞忍,並「預言」之後給她最大的一份。

談到自己的「多情」,胡蘭成更寫:「與愛玲是絕對的,我從不曾想到過拿她來和誰比較……和愛玲的愛是在仙境中的愛,與小周、秀美的愛是塵境中的愛,本不是一檔,沒有可比性。」似乎分了ABC級,就可以同時擁有,像車一樣。

兩人深愛,多一根手指都容不下。只好說,50年前多夫多妻制的思想邏輯,我們都很難懂。而張顯然是個現代女性,她也不懂。