【本報訊】在前年公佈的教院風波調查報告,批評教育統籌局(現稱教育局)前常任秘書長羅范椒芬干預教院的學術自由,羅太即日辭職「下台」。港府為此提出司法覆核,事隔近兩年,高等法院昨裁定政府高官直接向學者表達政府意見,只屬自由討論,除非該高官有決策權,並且語帶威脅,否則不算是學術干預。 記者:黃幗慧

教育局認為調查委員會的報告原則上錯誤,故就高官批評學者屬干預學術自由的說法,向高院提出司法覆核。

教育局歡迎高院的判決,認為有助釐清政府官員與院校之間溝通的原則,局方一向尊重高等教育院校的學術自由。本報昨日未能聯絡上羅太。

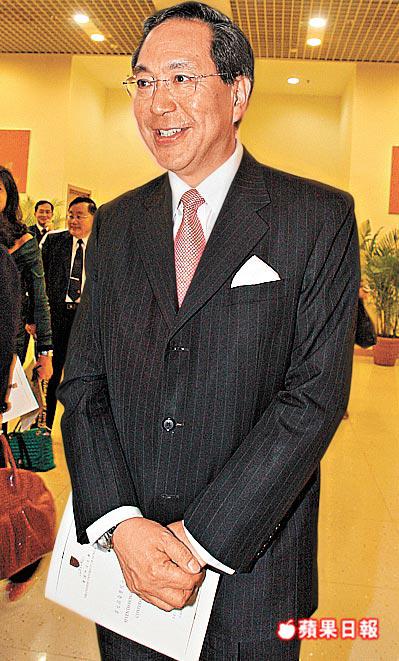

另一主角、當時的教育統籌局局長李國章昨日透過發言人表示,對高等法院的判決結果感到開心,並稱早已預料聆訊結果會被推翻,「事實係冇人干預學術自由,家還教統局同事同羅太清白。」

葉建源對裁決感意外

曾遭羅太主動接觸的教院前教員葉建源對裁決感到意外,他擔心「判詞唔能夠有效制止官員濫用佢嘅權力」。他指裁決對他個人影響不大,它是否合理應由社會自行審視。他相信香港仍然是重視學術及言論自由的地方,只要是合理地表達意見,應該沒有問題。

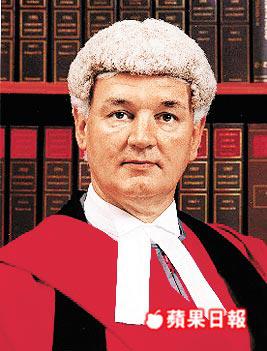

法官夏正民指《基本法》保障的是學院的學術自由,而非個人層面,即使學者發表其個人研究,就如一般香港人公開發表意見一樣。高官私下向學者表達政府的意見,甚至說服對方改變立場,是屬於自由討論,並沒有不當。如果認為高官永遠不能夠批評他人,這是愚蠢及沒有法律基礎。

官指是「寒蟬效應」

調查報告指羅太與葉建源對質,雖然並非直接恐嚇,但令對方覺得她語帶報復。法官在判詞中指高官直接批評學者的意見,只可以說是「寒蟬效應」(chillingeffect),但不足以是學術干預。如果該高官有決策權,他與學者對質時,語帶威脅或對學院或學者本身造成不利,這才算是干預學術自由。

法官認為現今學者不是被關在象牙塔中,與現實世界隔絕,他們的學術工作,無論是科技發展、法律改革、社福等界別,都應與外界有連繫。在批評公共政策時,他們亦佔着重要角色。

法官夏正民認同高官可能因擔心被指影響學術自由,在將來批評學者時會有所約束,故有需要在判詞中釐清法律觀點,但表示不會作任何頒令。

案件編號:HCAL108/07

高院法官夏正民判詞重點

‧高官直接向學者表達政府的意見,只屬自由討論,並非干預學術自由

‧手執決策權的高官與學者對質時,語帶威脅或對學院及學者造成不利,才算干預學術自由

‧學者並非關在象牙塔中與現實世界隔絕,他們應與外界有連繫

資料來源:高院判詞

蘋果資訊

調查報告出爐日 羅太辭官

觸發這場教院風波源於07年1月,教育學院校長莫禮時不獲續任,揭發要以教院及中大合併換取續約條件。及後教院副校長陸鴻基發表萬言書,指前教統局局長李國章強迫合併,前教統局常任秘書長羅范椒芬要求炒四名學者。特首曾蔭權成立獨立調查委員會調查。

對李國章指控不成立

聆訊於3月進行,揭露李國章要求莫禮時將教院合併,否則讓羅太任意削減教院資源。李國章曾要求陸鴻基發表聲明,譴責上街的超額教師,陸拒絕,李向他表示:「好,I'llrememberthis,Youwillpay!(我會記着,慢慢跟你算賬)」

委員會在6月20日發表報告,指針對李國章的指控全部不成立,但對羅太的指控則部份成立。而02至04年間,時任教員的葉建源及學者鄭燕祥發表大量文章批評教改及教育政策,惹來羅太不滿。羅太不但向莫禮時投訴葉建源,更直接與葉對質。報告指摘羅太干預學術自由。

當時任廉政專員的羅太,在報告發表同日辭職「下台」,提早退休。她聲稱請辭與教院風波無關,但卻發表聲明,指做事本着光明磊落的原則,無愧於心,相信公道自在人心。

教育局認為報告指官員接觸持相反立場的學者,等同干預學術自由,觀點錯誤,恐怕影響教育局官員今後制訂政策,故提出司法覆核。