有謂2008年是香港影圈小陽春,《証人》、《葉問》叫好叫座,《畫皮》中港台收一億票房,《投名狀》更打敗大熱的《海角七号》勇奪金馬獎,連新年檔期的《家有囍事2009》都收過千萬票房。港產片不死,是曇花一現的迴光反照還是真正反彈?陳嘉上與張堅庭,談港產片居然談到有點不歡而散的味道,不對嘴形,無壞,最重要的,是證明了兩人是真心電影人。

記者:蒙為亮

攝影:林栢鈞

張堅庭

1981年起參與編劇工作,憑《胡越的故事》奪香港電影金像獎最佳編劇,後自編自導《表錯七日情》再奪香港電影金像獎最佳編劇,其《表姐,你好嘢!》系列電影最深入民心。

陳嘉上

1988年首次執導,代表作有《戀戰沖繩》、《A1頭條》、《畫皮》等,憑《野獸刑警》奪第十八屆香港電影金像獎最佳導演及編劇,2007年接替許鞍華任香港電影導演協會會長。

陳嘉上=陳

張堅庭=張

記者=記

電影不是一個人Solo

談電影,陳嘉上與張堅庭有的是火花,且由港產片開始重質不重量這個話題說起。

陳:我認為,今年是我入行以來導演最被尊重的一年,昔日九十年代,每年都有百幾部港產片上映,但那時一味盲拍濫拍,爛片多的是,而且獨沽一味是商業片。

張:不錯,以前做導演根本不是最大的,創作上太多掣肘,的確好苦,現在呢,不用谷數量,港產片質素真的提升很多。

陳:像上年的《葉問》、《証人》,葉偉信和林超賢都打破到昔日港產片格局,的確有進步,《葉問》成功把合拍片的平衡點調校得剛剛好,打以外散發着文學味道。

張:甄子丹再沒自戀,拍得不再自我,沒有了那些造作扮型的側面背面鏡頭,堂堂正正演出一代宗師,的確難得。我覺得電影從來都不是個人的Solo,而是一Team人的集體創作,一部電影成功與否,關鍵在於整個團隊。

陳:林超賢拍《証人》,也打破九十年代警匪片悶局,很多動作場面都有新意,拍得貼近觀眾之餘,又不失自己風格。

張:我覺得《証人》有外國片感覺,現在很多香港導演已開放了自己,不再鑽牛角尖,不再為藝術而藝術,畢竟太Artistic的電影,香港觀眾難入口。

陳:這就是量小的一個好處,量小,觀眾尤其珍惜好電影。打個比喻,現在沒有人光顧士多,因為太多便利店,所以不再知道士多的人情味與好處。這是簡單道理,強如荷李活每年拍百幾部戲,但很多電影上映不足兩日就要出DVD了。

張:今年是港產片的一個轉機,有人覺得港產片依然一蹶不振,不復當年勇,但我覺得現在一切還好,環觀鄰近地區,其實香港真的不算太差吧;看韓國,票房比上兩年跌了九成。

陳:別一窩蜂挑剔自己不足,這不是故步自封,做人要知足點,要看自己比別人多,這已經是很好了。就算台灣電影,《海角七号》無疑成績斐然,但上幾個月我開兩岸三地導演會,一班台灣導演又何嘗不是向我們訴苦,說電影沒有支持、集資困難……真心的,好與壞只視乎業界人士和觀眾的主觀意願吧。

上年小陽春

香港小品消化慢

雖說上年港產電影成績不失禮,但小品類別電影始終被中國和台灣攻陷了,青春陽光的有《九降風》,溫情洋溢的有《囧男孩》,小品愛情的有《非誠勿擾》,惟獨香港幾乎沒一部有回響的小品電影,勉強要找只有許鞍華的《天水圍》系列。

張:分析這問題前,應先了解台灣電影強項,首先,台灣電影講國語,題材不過份敏感,打入中國自然沒難處,所以生存空間大一點。還有,小品電影是急不來的,市場要有一定吞吐量、緩衝期,好例子如馮小剛的《非誠勿擾》,初初在幾間戲院上映,根本沒好票房,一改在電影中心上映,口碑票房即撥亂反正;香港呢?市場太細了,根本沒時間沒空間讓小品電影慢慢消化。

陳:香港人對小品電影的反應都是慢熱的,大片鋪天蓋地宣傳,中正香港觀眾先睹為快的心態,但香港不能沒有小品電影,大家只為商業而商業,港產片只會原地踏步,雙線發展才是最理想。

張:台灣人對民族情懷、看人倫關係,接受程度比港人優勝,正如我們拍動作片也一定比他們更精細,這是各有各好。

陳:電影不可與商業脫鈎,我的Trailor在戲院放映都要收錢,所有大片、小品都要收。台灣小品電影真的這麼風光?不!台灣電影院一樣播西片為先。談情懷論純愛,港人接受到嗎?報紙雜誌永遠只有栢芝阿嬌,要不就是買衫Shopping,唉……有次我問一個年輕人:「你知道誰是劉以鬯嗎?」他完全沒概念是誰,好可悲。

張:哈哈,他們可能以為亦舒也是近代文學家,與魯迅、胡適同期,哈哈。

合拍新趨勢

現在香港導演煩惱的大抵只有兩個問題,一,資金不足,要千方百計減製作成本;二,電影過不到國內審批進不了內地市場。解決方法可以多拍合拍片,與國內片商合資開拍,資金可變得充裕,兼之在內地取景,只要劇情不太離經叛道就可拿到批文,《家有囍事2009》就是成功例子。

張:合拍片不多不少對香港票房有幫助,這是無可厚非的新趨勢,內地有的是資源,香港有的是人才技術,國內審批也隨着社會風氣開放而放鬆了,港產片全盤與國內合作,是雙贏局面。

陳:我不太認同這想法,我們捕捉不到國內審批制度的寬鬆,我認為,港產片新路向應向東南亞市場進軍,在馬來西亞、新加坡,港產片在對上十年都是被支持的,票房也不俗,太依賴與國內合作,並非好事。

張:但東南亞國家始終與我們有文化差異,何況他們也有本身的創意工業?現在馮小剛等國內新進導演大熟大勇,大家合作該會有火花。

陳:若留意這班國內導演,你會發現為他們是看DVD大的,而不是在戲院大的,他們表達得很抽離,根本不貼近觀眾……

張與陳:……

張:哈哈,這問題上,大家有太多不同觀點與角度了。

記:那就轉轉話題,張導演可否贈四個字給香港電影?

張:「再接再『嚟』」,長拍長有就最好。

我們的表姐

後記:一小時訪問,誘發很多討論題目,單是中港合拍片可行與否這議題,兩位導演已經意見嚴重分歧,臨尾張堅庭乘一個忽然來電閃人,他說:「喂,趕時間,走先。」擺明是不對嘴形再說也徒然。談電影,要說的實在太多了,導演們還是努力拍出高質素港產片更為實際,對吧?

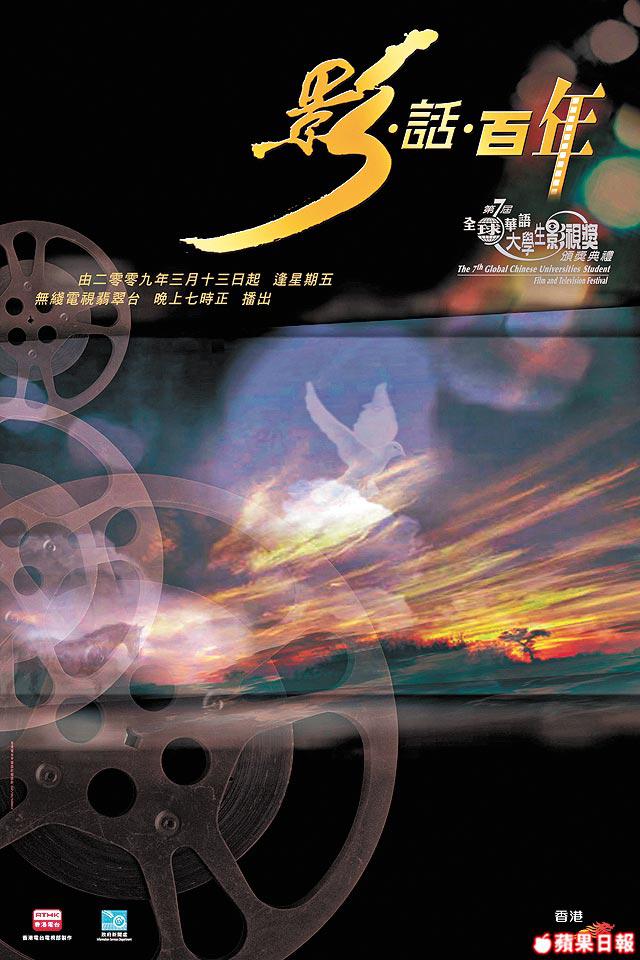

註:想看更多本地電影工作者訪問,可留意無綫翡翠台的《影.話.百年》,香港電台電視部製作,3月13日起逢星期五7:00pm播出。