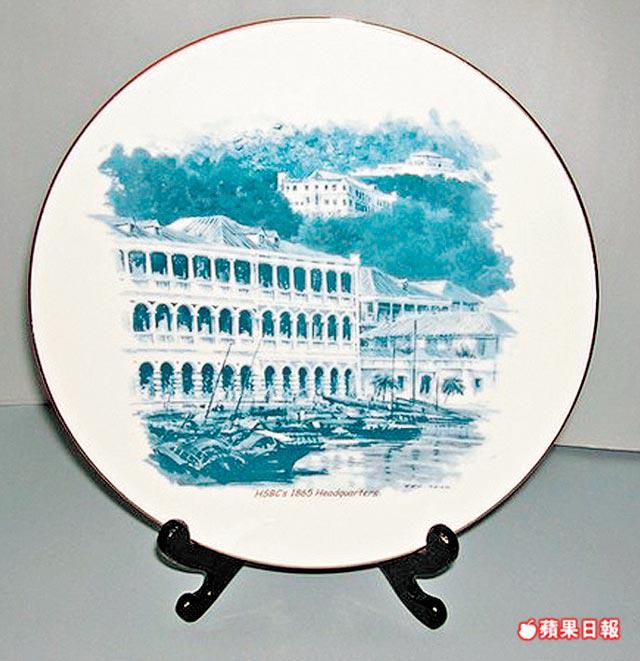

愛情是盲目的,尤其是一場144年的戀愛。「當1865年它在香港創立時,只比香港開埠晚了23年。」英國《經濟學人》曾在一篇講述滙控歷史的文章中,說每個老香港都流着「滙豐情緣」的血。但到今天,一直對滙豐不離不棄的香港股民,也許是時候重新檢視這段感情了。

與馬會政府管香港

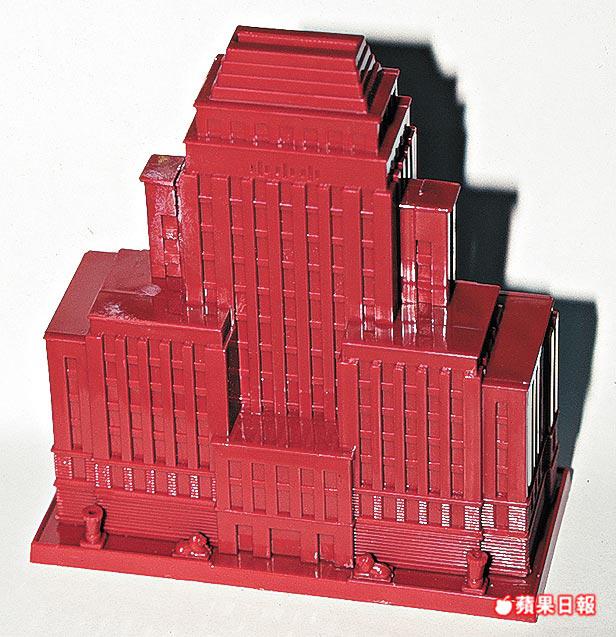

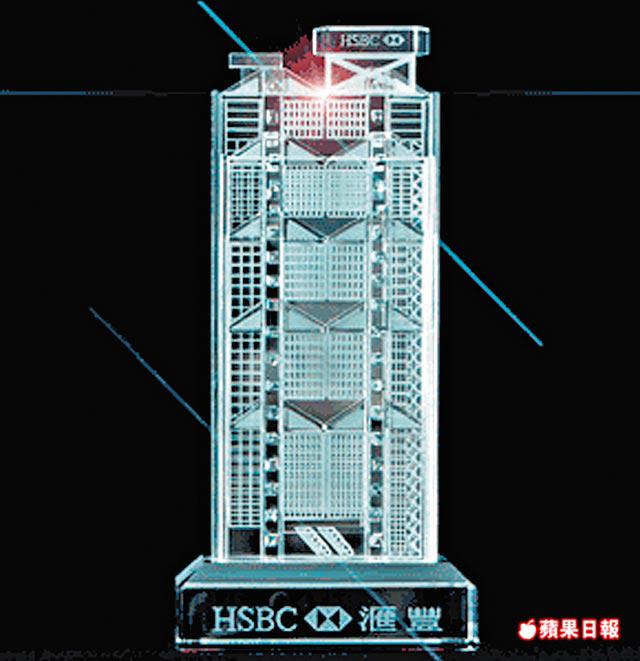

殖民地時代,獅子錢莊是香港政經權力核心,行政局必有滙豐大班的一席,流行的說法是管治香港的,其實是港英政府、馬會和滙豐,排名不分先後。身為香港人,不可能沒聽過「有買貴,無買錯」這句對買入滙豐信心十足的豪情壯語;「聖誕鐘,買滙豐」,更是形容滙豐股價總在年底為投資者送來厚禮的「民間智慧」。一切俱往矣,除了我們錢包裏印有滙豐獅子頭的鈔票仍然可親、可信之外。

家傳之股光榮不再

「持有一樣物件超過40年,已不只是一件物件,而是一個有感情的包袱。」你以為醫學會會長謝鴻興這般感性的評論,是談甚麼珍藏寶貝,卻原來是說60年代開始持有滙控的醫學會,對是否供股的兩難。股評人叫股民不要跟股票談戀愛,但過去不少港人一直視滙豐是香港人的銀行,共度獅子山下的歲月,滙控曾經為他們帶來不俗回報,讓他們可以為兒子供書教學,為女兒添置嫁妝,甚至是留給子孫的家傳之股。

但一場金融風暴,已將回歸後滙豐僅餘的優越和光榮捲走。

本報記者