前青文書屋老闆羅志華葬身書海,友人用「好儍、好天真」形容他對書的熱情,一生愛書惜書,最後連命都被一箱箱賣不去的舊書奪走。整件事很黑色幽默,可悲的是,大家只會如閃卡般忙着上網收集淫照,問到《紅樓夢》總共有多少部,表情即如收到羅志華死訊一樣──誰有空理會。

記者︰黃家欣

攝影︰梁細權

場地︰書得起(21267533)

馬家輝

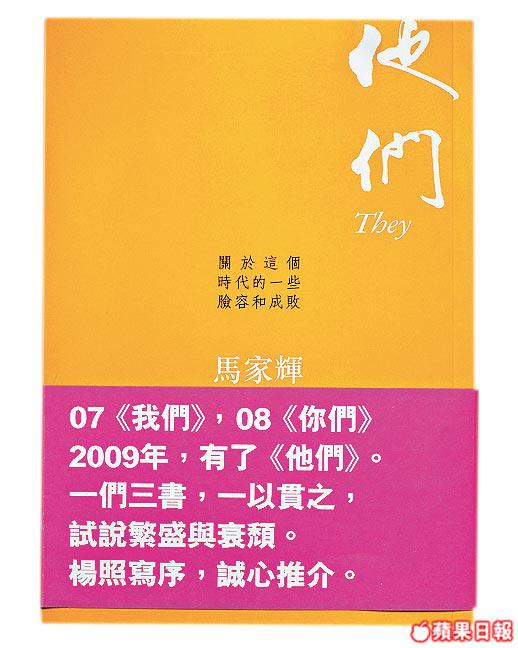

著名傳媒人,香港城市大學中國文化中心助理主任,為台灣及香港多份報刊撰寫專欄,香港電台《思潮作動》節目主持人之一,曾出版《死在這裡也不錯》及《你們》、《他們》等著作。

卓韻芝

前叱咤903DJ,現為自由創作人。中四開始於商台當Part-timeDJ,至去年7月離開電台,曾創作《芝See菇BiFamily》廣播劇,劇中角色苦榮與小苦妹大受歡迎,年初剛舉行藝術企劃《BornToBeAWitness》展覽,打算四月離港進修。

寸=態度不良?

馬=馬家輝 卓=卓韻芝

逛過青文書屋的人都知道,窄窄斗室滿是書架,書架又被一重重舊書堵住,連翻書也感困難,而且羅志華待客態度亦不見得「友善」。書店的結業是否證明「今時今日咁嘅服務態度」已經不成?在超級市場取代街市,逛街等如行商場的年代,個性小書店是否須要一併人道毀滅?

卓︰我在《第十三個故事》一書中,看到一個關於古董書店的故事,故事連書店的運作流程、年譜、古董書籍的處理都有仔細紀錄。後來我到意大利,無意中進了一間古董書店,書店氣氛很特別,每本古董書都好像有靈魂。我與中年店長攀談,他跟我介紹每本書的來歷時,眼睛好像發光似的,在香港,很難找到像他一樣Humble與熱愛工作的店員。

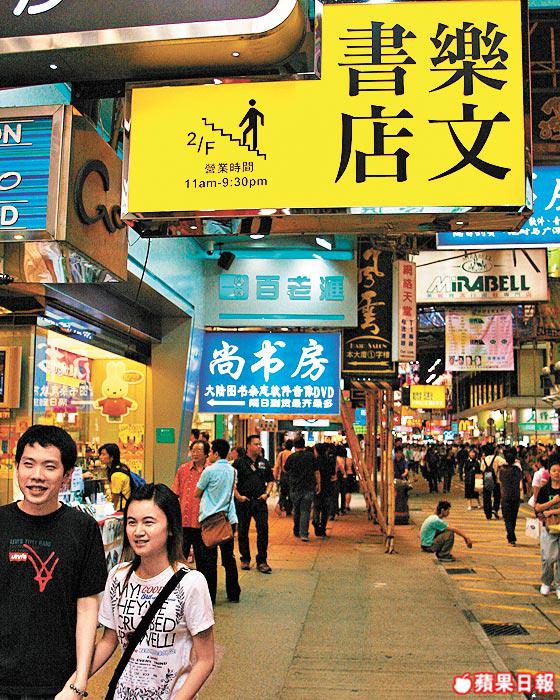

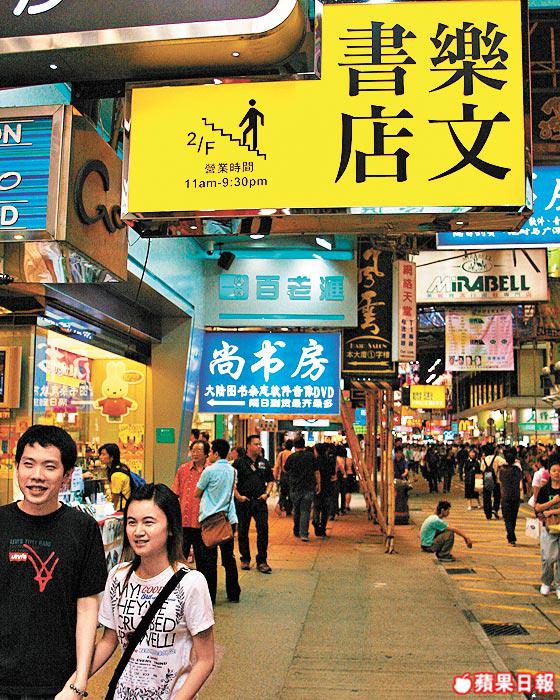

馬︰香港書店都被集團化,我最討厭店員穿制服,不明白為何香港的制服文化如此厲害,店員無Passion,是同一種氛圍,書店跟財務公司無分別。

卓︰香港的Customization與Tidiness已經去到病態,就連香港政府也一樣,如公園海灘禁煙法例,都是出自同一種心態。我時常想把政府的病發時間和病徵,交給精神病醫生診斷。

馬︰診斷結果可能要人道毀滅。哈哈。

卓︰我去過銅鑼灣一間書店,店長看過不喜歡的書,便不會賣,要是你想找,他就會告訴你不要看那本書,因為不好看,這就是書店的性格,不過香港人不懂欣賞,反而認為他服務態度有問題。

馬︰如羅志華,其實他都幾寸,有時見你看某些書,他會藐視你,連陳雲也說他好惡,不過他是認真對待惜書客的人。

卓︰香港人根本不懂得閱讀這回事,店長用腦、用心去工作,Scan過好的書才入貨,但居然被人認為他態度不良,有客入店勉強講句:「歡迎光臨。」無Heart的,不如不要說。

書店生死=五年一循環

阿姐日夜炮轟政府忽視粵劇發展,講起就勞氣,其實政府又何曾重視過其他文藝事業?馬家輝慨嘆西九項目中竟然無預文學界一席位!身為大都市,我們被迫在Starbucks裝輕鬆地寫作閒聊,能夠在豪宅與豪宅之間安插一座粵劇館,我想,或許,阿姐應該老懷安慰才對。

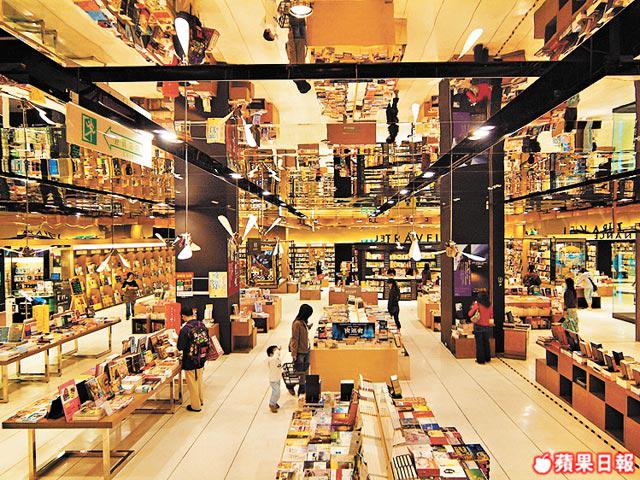

卓︰台灣誠品書店說過會來香港開店……

馬︰由我讀書到現在,這個風傳了很多年啦。香港根本無這個空間,因為被地產商壓迫,你知道嘛,台灣誠品旗艦店租約為期20年,這表示他們可以放心把資源投放入書店;香港呢,租約往往只得兩至三年,很多書店被迫經常搬遷,怎會花心思裝修?結果就少了個性和風格,租金逼人,也加速社區書店死亡。

卓︰現在有Internet真的很方便,想買書,上Amazon.com,打書名,幾日後就寄到手,根本不用落街。你有沒有見過港鐵站的自動賣書機,恐怕未來租金會貴到所有書店都要倒閉,我們真的要光顧機器買書。

馬︰對呀,因為我們簡化了書店的功能,去書店只為買書,忘記書店其實是Takeabreak的好地方,可以飲杯咖啡、跟店長打牙骱、談談書經。我認為香港社會還有一小眾人需要這些空間,提供創作動力,以前在台灣,我可以到Coffeeshop寫作,但香港幾乎沒這種地方,香港的寫作空間很狹窄,政府計劃西九時,居然完全沒想過加入文學館,真失敗。

卓︰現在幾間連鎖咖啡店,統統變成自修室,本來應該寧靜的地方,不知何故變得很熱鬧。

馬︰香港小書店的經營模式有個小循環,大約每五年,就有一批樓上書店結業,之後又會湧現一批熱血大學畢業生,認為書店有生存空間而開業。之前在《活在書堆中》發佈會上,也有一班學生打算接手青文書屋,延續羅志華精神,我當時是潑冷水的,我覺得書店跟人一樣應該有生、老、病、死的周期,社會把青文書屋淘汰,也沒有甚麼可惜,這就是命運,證明時代不再需要它,自然有其他取替品。

寫作=救贖

卓韻芝說現在閱報,已無法如從前般透過文字了解事情經過,必須靠圖像表達,發展下去,說不定會變成一頁頁只有連環圖的報章。廿年前開始從事寫作的馬家輝,當年也充滿熱血,認為文字可影響世界,到現在也不得不氣餒。到底,現在有誰還肯在充斥金融買賣的電玩世界裏擠出半點餘閒,從頭到尾認真讀完一本書?

馬︰回看,我當初的寫作帶種救贖的道義使命。最近,我編一本結集我廿多年前刊登的報章專欄文章的書,發現自己當時何其認真,朝夕想如何靠寫作影響他人,充滿熱情;現在寫作對我來說,一是謀生工具,二是責任,當初的信心沒有了,自覺自己的文章,根本不能影響到其他人。

卓︰對我來說,寫作是極端自私的行為,我的救贖是純粹Personal,我不用影響任何人,許多時候寫文章,只是因為我須要寫東西,為滿足自己。

馬︰即自我高潮。

卓︰對呀,起碼賺了自己開心這一份。

馬︰我聯想到你是一個幾可怕的SexPartner。

卓︰其實我享受寫作的自我空間,即使你約朋友吃飯,你也要考慮對方想去甚麼地方,但寫作則是完全個人的。寫作時,我可進入完全瘋狂狀態,我寫廣播劇時,可以在無冷氣的房間,寫到出汗也不理會。這個瘋狂狀態,其他時候不會出現。

馬︰WoodyEllen說過他喜歡寫作,因為可以讓他「Aloneintheroom」,主宰筆下男男女女的生生死死。

卓︰我最近正在看《喜福會》作者AmyTan的散文集《TheOppositeofFate:ABookofMusings》,其中有篇《喜福會與荷里活》的散文,她說寧當作家無論如何不當編劇,因為一個人透過寫作去建構現實世界,感覺很舒泰;要拍攝時,文字就變成Object,被調動被動搖,這會令她感到脆弱。

馬︰寫作時在自己的世界,可以自詡上帝創造一切,回到現實難免有落差。

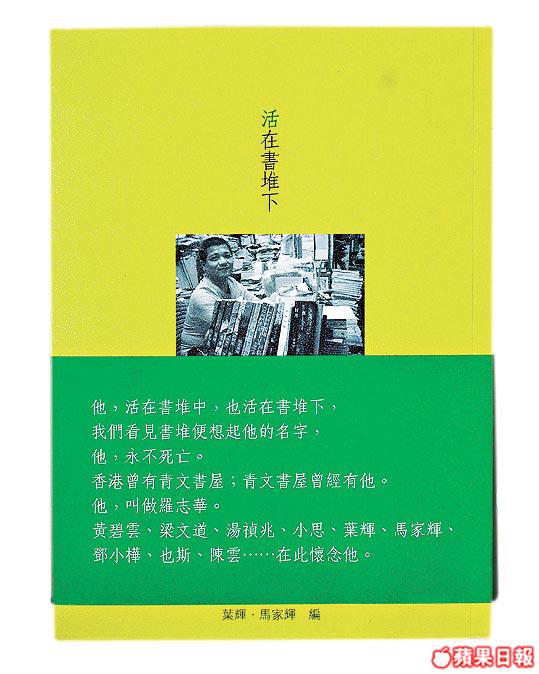

後記︰《活在書堆下──我們懷念羅志華》一書,講的其實是死於書海下的羅志華,由馬家輝與葉輝主編,結集多位文化界友人,撰文回憶羅志華與青文書屋點滴。作者之一的黃碧雲說見他的書店如此混亂,早料到羅志華「遲早畀書責死。」所以大家認為羅的意外不是悲劇,而是求仁得仁,雖然眾人筆調輕鬆,彷彿跟老朋友調侃,可是讀來實在沉重無比。