演員有兩種,一種自我先行,演戲是表現自我,散發星光魅力俘虜觀眾;另一種演員角色先行,像解剖般去了解角色,只求觀眾理解角色。前者是明星,後者是專業演員。琦溫絲莉(KateWinslet)憑《讀愛》(TheReader)奪奧斯卡影后獎座,影片內容富爭議性,角色也絕不討好,但她不管,她只一頭栽進一個納粹集中營守衞的心路,但求演好這角色。

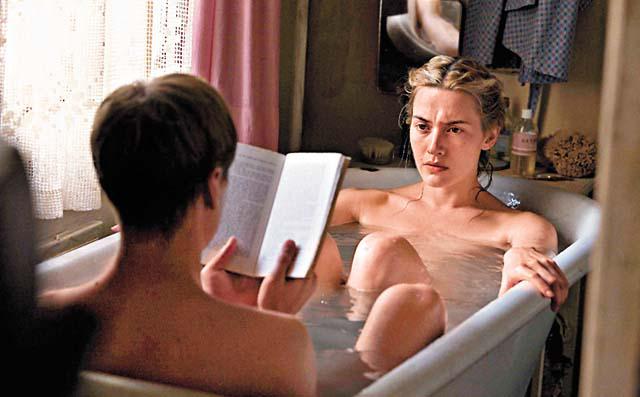

電影《讀愛》是個納粹德國戰後反思的故事,琦溫絲莉飾演文盲電車售票員漢娜,跟15歲少年米高發生情慾姊弟戀。兩人分離多年後,讀法律的米高在戰犯審訊重遇被告席上的漢娜,方知她戰時是納粹黨衞軍,當集中營守衞涉嫌殺害猶太人。漢娜為掩飾不識字的恥辱,寧願認罪。

故事透過米高對漢娜的矛盾感情,反思德國戰後一代對上一代罪行的複雜感覺,卻難免惹來淡化大屠殺、美化戰犯的爭議,頒獎前被不少影評人口誅筆伐,得獎後JTA猶太以色列新聞社的報道,也帶點酸溜溜,說大屠殺電影贏奧斯卡,以色列電影《WaltzwithBashir》角逐最佳外語片卻無功而還。

「同情納粹黨非我的意圖」

琦溫絲莉周日晚捧過獎座後,也要再次回應同情戰犯的問題。她說:「觀眾對電影的情緒反應,我負不上責任……如果有觀眾覺得對漢娜有任何同情,自覺道德上出了問題,那是一種他們要自己面對的情緒。令人同情納粹黨衞軍,肯定不是我的意圖。」

為了平息負面輿論和拉票,琦溫絲莉在頒獎禮前出席多個宣傳活動,接受專訪詳細解釋她演這角色的準備。施林克(BernhardSchlink)的原著,她不斷翻閱到書也爛了。她也讀了一些大屠殺和黨衞軍的資料,自認像所有同代人一樣,對這些事所知甚少。那些集中營的紀錄片,她一看難忘,「至今仍深受衝擊」,看到某個階段,她要對自己說「夠了」。

她又在紐約一個教文盲識字的機構流連多時,接觸文盲,了解他們對不識字如何覺得羞恥,如何想掩飾這秘密和保護自己的心態。她詮釋漢娜在審訊中按捺不住說「你們想我做甚麼?那是我的職責」,是因為漢娜不識字,從未想過她盡職責是犯了罪行。

這是一種同情嗎?琦溫絲莉形容,她揣摩漢娜這個角色時,「就像盯着一條長長又漆黑的隧道,想在盡頭找到一線光,最後盡頭他媽的沒有光。她沒有一點可以聯繫到我,甚麼都沒有。」但她說:「你不一定要觀眾喜歡你,你不一定要將她人性化,但你一定要理解她。」批評者會指文盲是開脫罪行的藉口,歷史現實是納粹黨徒大多是受高深教育之士,琦溫絲莉卻說《讀愛》沒有作任何判斷:「我們想提出問題,讓觀眾離場時質問一切,甚至質問自己的道德觀。」

美國《時代》周刊/《紐約藍圖》雜誌/《Examiner》網站

解剖女人心 用眼神演戲

「苦惱心焦的女人」──是琦溫絲莉承認格外鍾情的角色類型:《無痛失戀》要清洗記憶的Clementine,到《讀愛》的前集中營守衞,還有《浮生路》裏面滿腔怒火的「模範主婦」。丈夫形容她「愛簡單生活,卻往往被謎一樣的角色吸引」。

出身演藝世家的琦溫絲莉,坦言演戲是「唯一一樣我完全是為自己做的事」,而這件事她是用演員而非明星的身份去做。她研究角色,像解剖學家把人層層剝開那樣,而不是自戀狂般把角色變成自己某一面。她要求自己成為電影不可或缺的主軸,但她不要話事權。

2000年電影《性書狂人》的編劇賴特說,當年琦溫絲莉「非常委婉地跟他說:『我對劇本很滿意,但這一句對白,其實我不用開口,我可以用眼睛說』」。賴特說:「那是我最受用的一堂編劇課。」

的確,琦溫絲莉的「無言」,勝過不少女星的千言萬語:《讀愛》中「漢娜」一雙妙目說盡情慾、懷疑、自我厭惡的感情。《浮生路》中,在海邊的「愛普」一剎間明白丈夫違背諾言,那種心碎失望,即使戴着太陽眼鏡,觀眾也全數接收到。「那一次是新挑戰。默然無語,正是我最能學到演戲的時候。」

倔強好媽媽 勤奮無架子

琦溫絲莉擁有英國女星的高貴優雅氣質,但嚴肅中帶幽默感,真摯熱情又認真。

琦溫絲莉曾說,小時候已很任性倔強、熱情和堅定,決定了的事,誰也阻不了。長大後,她仍堅持這份執着,接戲從不隨波逐流,即使減收片酬,也要接自己喜歡的製作。

琦溫絲莉對演戲很有熱誠,很有職業操守,趕戲時捱更抵夜,睡眠不足,也會用心去演。

她和金像導演丈夫森文達斯一起拍《浮生路》,從來服從,唯一一次爭執,是有一天森文達斯和戲中演員討論角色,她等着輪到自己的時刻,森文達斯最終還是沒跟她說戲,令她不滿,到晚飯時,怨氣地投訴。

但無論怎樣忙,也不會忽略一對寶貝子女,只要有時間,就一定會親自帶孩子上學,在事業和家庭之間,盡量取得平衡。

演技出眾,琦溫絲莉的勤力在影壇中也是數一數二,近十年差不多每年都有兩三部作品上映,但她去年7月完成《讀愛》後,暫時沒再接拍新作,想花多些時間在家庭上。但她肯定自己不會休息太久,「我一定要知下一部作品做甚麼,否則我會發瘋,我很清楚自己,這只是時間問題」。

回望舊日記 慨嘆從沒變

琦溫絲莉對自己要求高,不只工作,還有做人。她坦言20多歲時擔心給人自大的感覺,在1993至1998年她有寫日記習慣,想藉此了解自己,更希望讓人了解她。「我總是意識到自己想被人準確了解的心情。」

於是她在日記中述說少女時代開始,與大自己12年的男友的五年戀情;記下如何為他的死而哀痛;記錄了第一段婚姻的開始。在《鐵達尼號》之後,她推掉不少片約,疑惑荷李活對她到底有何期望……這些心事她都老老實實寫到日記裏。幾年前她因為擔心會失掉一本本深情紀錄,於是將它們放入保險箱。直到今年,她憑着《讀愛》首次當上「英國奧斯卡」BAFTA影后,她又拿出日記回顧年輕的自己,結果讓她很驚訝。

「我還是當天那個我。我真的吃驚極了。不過我曾在日記裏寫過幾次:『我不知道是否應該工作。我真的有很多要學,我要趕上自己。』嗯,我覺得現在我趕上了。」琦溫絲莉說:「演過這些角色,我的生命寫完重要的一章。我覺得要到近兩年,我才可以清心直說『我懂得演戲』兼且可能是說認真的。」她頓了半頓,補上:「我是說可能。」

《時代》周刊

琦溫絲莉代表作