「睇大戲,去新光。」香港粵劇地標新光戲院有望續約三年,外界以為是成功保育例子,實情是個反面教材。三年前,粵劇界已曾挽救新光,向政府提出建議,三年後竟又要再為新光續命,三年後莫非又要輝哥和汪阿姐出來抱不平,劉惠鳴來爭取地位?

記者:趙志雄

攝影:譚盈傑

阮兆輝

本地粵劇名伶,行內尊稱他輝哥,七歲開始演戲又有「神童輝」之美譽,擅演文武生和小生。在五十多年的粵劇生涯,與無數名伶合作過,並在○三年獲頒藝術成就獎,現為八和會館副主席及粵劇之家董事局主席。著名戲寶有《打金枝》、《白蛇傳》、《包公審陳世美》等。

劉惠鳴

粵劇新一代,被譽為近年「躍起得最快的粵劇女文武生」,九五年首次用自己的班牌起班,數年間與多位紅伶合作。她擅演任白戲曲,曾在○三年獲藝術新進獎,現為粵劇發展諮詢委員會委員及揚鳴粵劇團團長。著名戲寶有《紅樓夢》、《紫釵記》、《再世紅梅記》等。

輝=阮兆輝 鳴=劉惠鳴

「叫官員乘公車去高山劇場看戲,一個也不肯。」

新光1972年落成,算舊但算不上是古蹟,既然有其他場地做大戲,新光的保育價值何在?還要為此座落北角旺地,繳交六十多萬月租?

鳴:新光戲院雖然是私營,不屬粵劇界擁有產物,但這裏以做粵劇為主,不同其他場館會有其他節目。很有象徵意義,很受業內尊重。如果連它也保留不了,正代表粵劇界在香港已完全沒有地位。

輝:粵劇界的運作很需要一個私營戲院的經營模式配合。例如申請政府場地演出,需幾個月甚至一年前遞紙,批不批?又要再等。不批?又沒有解釋原因。但新光,我打一個電話已經知道,若果撞期又可以調,不用整個戲班停下來等檔期。

鳴:戲票亦是另一問題,很多時我們要買內銷票,留給相熟觀眾,但政府就硬性規限你要甚麼位置,不一定是好位。

輝:提起戲票,還有現金回流的問題。在新光開七日戲,只需預備三萬元,因他們通常四天內便回籠,可用收入立刻扣除場租,再支付戲酬給戲班。在政府場的話,預算可能要幾十萬,要預先支付整個檔期的租金,又要支付戲酬,而政府要等完成所有場次後才把售票收入還給你,非常不便。

鳴:有中間人叫政府遷就一下粵劇界,但它有它的架構,不可行的。

輝:三年前,新光連結業照也拍了,最後保留下來,那時我跟阿姐(汪明荃)和那班官員開會,提出四十多個建議,他們一句也沒聽進耳。現在又要去抗議才商討保留新光,難道2011年又再來一次?曾司長經常想粵劇界自力更生,其實我們從來沒靠過政府,他們常以高地價政策做理由,看墨爾本和倫敦的幾多百年劇院、紐約由36到42街都是劇院。香港竟然一間文娛劇院也保留不了,如果拆新光就是打爛粵劇界的飯碗。

鳴:當然,沒有新光,我們死不了。他們常說有高山劇場便可以拆新光,其實很多官連大戲都未看過,就推出甚麼保育粵劇措施。

輝:高山劇場由興建至今,我一直反對,我叫那些官員乘公共交通工具到那裏看戲,一個也不肯。那裏配套不完善,想裝多幾支燈,他們又怕擾民,你叫那些老人家看完戲如何走黑漆漆的路?

「365日晚晚有戲做,千幾個位不時爆滿,最差的至少也有二百人。」

近年流行看崑劇,聽崑曲突然升格成上流社會活動,這都是包裝與宣傳作用。其實粵劇在香港仍有不少觀眾,並不是大家眼中的老人家玩意。

鳴:政府還帶給市民一個錯誤信息,以為有其他地方做大戲,為甚麼要新光?以為粵劇界快沒落,只有老人家才看。其實還有很多年輕人看粵劇學粵劇。我自己是年輕演員,捧場的有一半也是年輕觀眾。

輝:新光365日晚晚有戲做,全場一千多個座位,不時爆滿,就算最差的戲班也至少有二百個觀眾,你想想每晚少了二百人在這附近消費,這一帶的食肆怎樣?

鳴:很多觀眾晚晚都來新光,還特地買自己坐慣那個位置看戲。

輝:那些觀眾自發地搞簽名活動爭取保留新光,不是我發起的,保育是政府叫市民做的事,不該是市民叫政府做。不要聽財爺說,晚上親身來看這裏多熱鬧。當然你不能把紅館騷跟粵劇比較,你給我一個八千座位的場館,沒用的,看粵劇要看演員面部表情,所以場館要小。我們不但要培養年輕演員,觀眾也需要培養,等到2014年西九落成才開始,可能已出現斷層。

鳴:一斷了就沒有,我們都是不斷爭取檔期演出和培訓,粵劇人是要在台上長大的,不是在排練室學就可以,拆新光等西九,這幾年我們做甚麼?

「幾百萬大裝修,沒用過一分公帑。」

香港有個特色,就是把集體回憶抹去,荔園、天星碼頭,下一個可能是新光戲院。

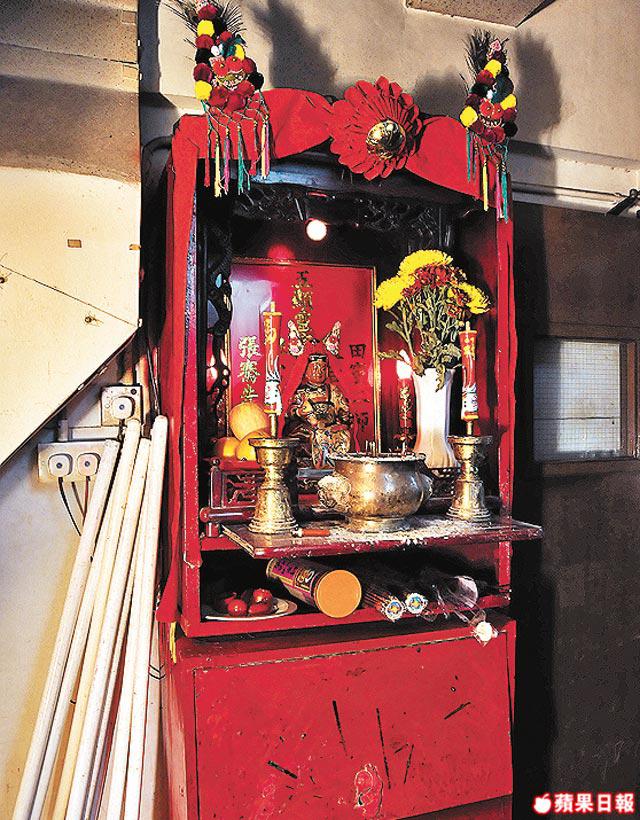

輝:現在本地粵劇戲班的收支是平衡的,新光有時需要聯藝補貼。05年粵劇界籌了幾百萬替新光大裝修,沒有用過一分公帑。政府覺得你們搞文化的,支付不了便執笠啦!那遊客來香港看甚麼?

鳴:但旅遊發展局每年又會帶粵劇演員出外宣傳香港。

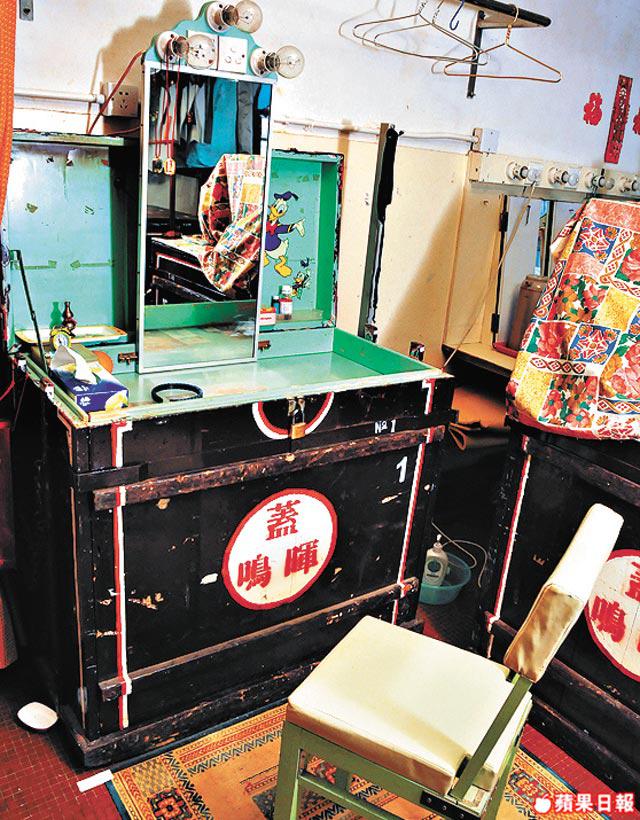

輝:記得新光剛落成時,第一場戲《烽火擎天柱》,我也有來看。多年來,當代京劇名演員都在這裏演出過,知名的潮劇團、京劇團巡迴演出,訪港時都是來新光表演,人家歐洲劇院最重視的就是劇院歷史,首演過甚麼劇。

鳴:最記得紅線女來新光,大堂打了幾個「蛇餅」。這裏的古色古香和劇院氣氛是別處找不到的,觀眾特別親切,完場時觀眾會走到台前握手。

輝:英女皇時代,國慶日晚會親中人士都在這裏舉行的,這也算是見證着中國歷史。