明哥與何利利相識超過二十年,從進念到達明一派、人山人海,至明哥最新大碟,都一直合作無間。兩位前衞創作人,作品深不可測,一時在舊居燒信治情傷,一時又似發開口夢,但原來兩人維繫友誼的方法卻十分淺白,一字記之曰︰「食」。這個下午,我們不燒信,轉到餐廳來發一個白日的開口夢。

記者︰黃家欣

攝影︰譚盈傑

場地︰KnutsfirdTerrance(23162288)

何利利

原名何秀萍,進念二十面體創團成員之一,擁有多重身份的創作人,身兼填詞人、電台節目主持、電台創作總監、劇場演員、散文作家、自由寫作人等等,現於商台主持《有誰共鳴》。

黃耀明

85年與劉以達組成達明一派,至今仍對本地非主流音樂界有深遠影響。1999年創立人山人海音樂製作公司,成員包括蔡德才、梁基爵及何利利等,致力培育新一代音樂人才,包括at17及PixelToy等。

飲食主導關係和歪念

明哥與何利利相識超過廿載,兩人一直合作無間,何利利首次填詞便是獻給達明一派的《那個下午我在舊居燒信》,多年來作品叫好又叫座,但偏偏產量不多,明哥揭開懶的疑團。同時又自爆兩人多年來的飲食朋友關係,原來飲食習慣不夾,分分鐘連朋友都做不成,最重要是他們愛以食為先,全因可強歪念。

何=何利利

明=黃耀明

記=記者

明︰何利利是個慢工出細貨的人,所以多年來作品不多。

何︰係呀,不到死期不交貨,許多時我剛寫起歌詞,都已經是印大碟封套的死線。

明︰不過我覺得有時不應計數量,可能是關於當時大家的默契。好似新碟中你填的那首《憶苦思甜》,在整張唱片中有一種magical的效果。這首歌是講我們的生活,我們一聚首便是飲飲食食。

何︰好多時朋友關係都是從食飯開始,亦由一餐飯局結束,就好似「最後晚餐」的故事。在進食過程,可以加深彼此了解,從夾餸的姿勢、揀甚麼來夾、點甚麼菜,所有飲食的細節都能反映一個人的修養、性情,所以兩個人的關係當中,食物或者飲食是很重要的,所以我在歌中寫下一些我對品嚐食物的感受。如跟朋友聚餐並不在乎食物、餐廳的貴賤,而是與誰同行。遇上談得來的,真是酒逢知己千杯少,即使在街邊篤魚蛋,就像我們上次去老鼠麵檔,一樣可以好開心、好enjoy,不一定要去很貴的餐廳。

另外,我們長大的過程中,味蕾也一樣會轉變、成熟,也能反映你如何過生活,如何對待生命。因為來到我們這年紀,可能來來去去只吃十樣八樣食物、十間八間餐廳已很滿足,不會去嚐試新口味,好似有好多嘢都已經吃過,beentheredonethat。對於食物的品味,同行者的選擇,也是成長的一種,有時發覺一些好朋友、親密的伴侶更會因為飲食習慣的不同,令關係不能發展下去。

明︰飲食與情慾其實關係密切,所以李安的《飲食男女》是很有point的。即使在我們工作的地方,也經常充斥着飲飲食食,好多創作都是在我們飲飲食食的期間誕生。

何︰我想大家的溫飽也是在友誼中進行,總之食咗先講!

明:飽暖思淫慾,要不是吃飽了,我們也不會有那麼多創作的歪念,這些歪念是很重要的!哈哈。

合作廿年講個信字

從飲食關係發展出既是朋友,也是創作夥伴,明哥說填詞不是隨便找雙手填了歌詞便算,創作班底是合作多年的老拍檔,默契十足。那管《那天下午我在舊居燒信》中有八句「從」字開頭的句子,還是《開口夢》如夢囈般的歌詞,明哥一樣照單全收,皆因朋友與創作間,都係講個「信」字!

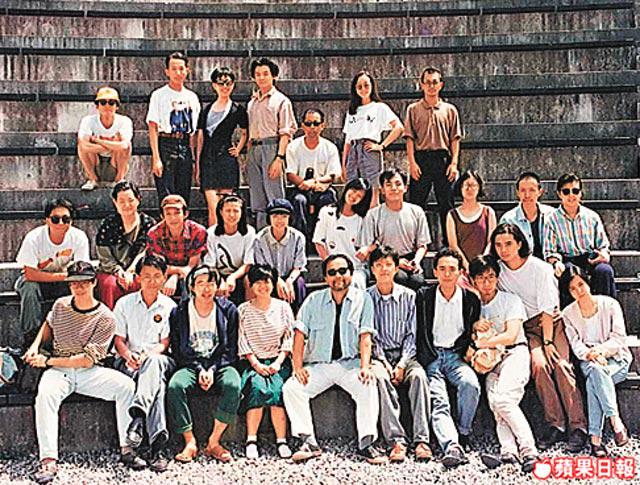

何︰87年達明做完進念舞台劇《石頭記》後,我跟明哥開始熟絡,當時他正籌備《我等著你回來》大碟,明哥問我有沒有興趣替他們填詞,我這些甚麼都有興趣做的人當然一口答應,於是將劉以達寫的melody錄了盒帶給我,那便填了《那天下午我在舊居燒信》。

明︰達明當時唱的都是迷失青年的心態,她的詞則寫另一種東西,頓時將達明一派變得文藝起來,將激烈的情緒都化作憂鬱的情懷,歌詞滲透淡淡的哀愁,與其他控訴的歌曲,感覺截然不同。而且她的玩字、造句往往出人意表,填詞押韻一般在句末,但《舊居燒信》是在句頭開始,每句開首都用「從」字,相當破格、好玩。

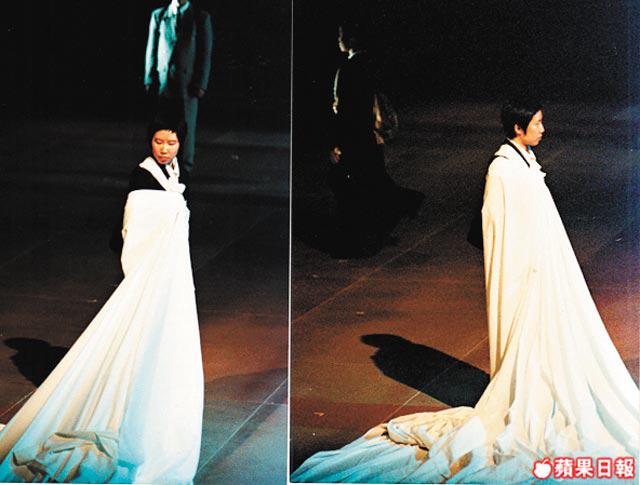

何︰我們的合作,一直沒有任何規範,最離譜的《開口夢》,他也可接受。那首歌是在89年六四之後填的,我希望那是一場噩夢,於是填詞時我也不太清醒,歌詞有一句沒一句,沒甚邏輯,也相當抽象,就好似發開口夢一樣,要好明白發夢是怎樣一回事的人,才能意會。

記︰當時有想過走得太前衞而不被大眾接受嗎?

何︰當時我們多數被撥入「文藝青年」一群,而八十年代的文藝青年是相當普遍,就像現代話的「潮人」一樣,並無貶意,反而現在有人告訴我原來「文藝青年」有被笑、被挖苦的意思,我也不知道。當年我們只是一班對文化藝術有興趣的青年,有何不妥?只不過用上一些非主流的手法表達,並不覺得自己特別奇怪,或者被標籤。當然我們是比較自我,只要覺得自己的做法是對,也沒有多理會世俗的眼光。

明︰當我還未組成達明,未加入進念之前,也覺得他們很神秘,但年輕人總是喜歡那些被誤解的東西,這就是年輕的權利。所以我當時很想了解他們,相信當中誤解一定有,甚至被標籤「進念嗰班人」,但這並不緊要,因為被人談論,總比無人留意好,更肯定對世界造成了衝擊。

比新舊不如嚐新舊

自86年組成達明一派,明哥一直是前衞音樂的領導人物,橫跨樂壇廿多年仍屹立不倒,今年推出新碟《KingoftheRoad》依然勇奪「2008年度十大華語唱片」第三位。年前達明重組更叫樂迷瘋狂,還輕易贏得最受歡迎唱作人金獎,形勢一面倒新不如舊,明哥指此說法不公平,每個年代都應有他們自己的經典。對的,新舊不可比,難得有共鳴。

何︰新一代比較心散,我們要有耐心去引導他們,甚至要催促幾次才會收到功課。

明︰我想每個年代都有心散的人,同樣每個年代都有奇葩,這全在乎個人的性格與天賦,不能說一句新不如舊,這並不公平。

何︰所以林夕說沒有懷才不遇。

明︰談開新不如舊,我亦發覺電台節目《有誰共鳴》的嘉賓多數都愛播舊歌,於是我特別在節目中挑了一半最新的歌曲。因為許多人都認為舊歌一定比新歌好聽,我覺得許多許多經典也要經過時間洗禮、歷史沉澱,需要我們去發掘。

何︰可能嘉賓考慮到節目名稱,便不自覺地找些舊歌出來,希望引來更多共鳴,而自己也較容易relate。如嘉賓在屋邨長大,會選一些由細聽到大,伴飯的電視劇主題曲,容易勾起集體回憶,自然會較易籌得善款。

明︰《有誰共鳴》是個很好的節目,因為現在的電台已很少有播歌的節目,又真的會說歌曲背後的故事。我84年加入電台,做了只有一年左右便離開,可能自己當時太單純,只愛播喜歡的音樂,甚至在歌與歌之間也不想說話。後來電台又開始有talkshow,覺得實在不太適合當DJ了。到現在我也是很喜歡播歌的人,雖然我不喜歡說話,但很樂意分享每首歌背後的故事。

何︰現在廣播的形式很不同,即使大眾接收訊息的方式也變了。以前真的會扭開收音機,聽聽誰出了新歌,聽收音機才知道歌曲是怎樣來,又會去排隊等新碟推出,但現在有太多渠道去接受資訊,所以電台的定位亦有所轉變。

後記︰

偶然扭開收音機,聽到一集《有誰共鳴》,嘉賓是旺角消防局局長,當時剛發生旺角火災,兩位消防員殉職。局長在節目中既分享歌曲,也分享失去同袍的心情。何利利說︰「當嘉賓提起自己的故事、家人、甚至寵物,竟然會感動落淚,真情流露,讓我感到這節目真的可叫人將心底抒發出來。」簡直就是充滿喧鬧笑聲俗流節目的電台中一股清泉,即使老歌不是我杯茶,但歌後的故事,總叫人感動。