【本報訊】少年飛身上籃遇對手攔截、打羽毛球時跳起大力扣殺或學游蝶泳,都是引致青少年肩膊脫骱的高危動作。有骨科醫生指,近年因運動導致肩膊脫骱的個案有上升趨勢,22歲以下的青少年因發育未成熟而更容易脫骱。但不少人自行將脫骱復位,有演變成慣性脫骱的風險,嚴重會提早磨蝕軟骨,影響手臂活動。

記者:鍾麗霞

將軍澳醫院矯形及創傷科副顧問醫生賀鶴鳴接受訪問時表示,以往平均每年只有兩至三宗肩膊脫骱新症,但07年則上升至近40宗,當中超過10名患者是慣性脫骱。求診者大部份是30歲以下的年輕人,首次脫骱者多數平日都很少運動,偶爾一次就出事,慣性脫骱患者平日運動量則較大。

外國研究顯示,22歲以下青年人,因骨骼、韌帶及肌肉仍在發育階段,當手臂連接肩膊位置做「向後拗完再向前」的動作時,例如打籃球時上籃或打羽毛球時扣殺動作,都有可能撕裂關節膜及韌帶,令手臂骨移位而脫骱。研究發現青少年康復後,未來10至20年再脫骱的風險可高達九成。

微創手術無法修補

不少人在肩膊脫骱後也企圖模仿電影情節,忍痛自行將脫骱復位,或看跌打敷藥了事。賀鶴鳴警告,若復位出現偏差,隨時傷上加傷,「撕裂嘅地方通常會自己好番,但如果嗰位唔啱,嗰骱好易再甩,再多幾次有可能磨蝕嚿骨,到時就手尾長。」

他解釋,慣性肩頭脫骱患者自行把脫骱復位時,因痛楚會一次比一次小,就誤以為傷患已逐步好轉,但其實是韌帶越來越鬆,甚至是骨骼因多次脫骱又復位而磨損,此時未必能以微創手術修補,只能做傳統的開肩手術。

至於肩膊軟骨因磨蝕而提早退化,更是無法治療,患者經常會受肩膊痛困擾,或因肩膊活動範圍縮窄,影響工作及生活,他警告脫骱超過三次,已有可能磨蝕骨骼。青少年越早治療肩膊脫骱,完全康復的機會越高,賀鶴鳴指患者接受治療四至六周後,若脫骱位置有不穩定,便會安排患者接受磁力共振或電腦掃描檢查,若發現位置有偏差或癒合情況不理想,可進行微創手術修正。研究顯示22歲以下的首次肩膊脫骱患者,接受微創手術後,再次脫骱的風險可降至10%以下。

運動前熱身、動作由淺入深或平日多做伸展動作,可預防肩膊脫骱,賀鶴鳴指關節經常發出「啪啪聲」,或肩膊因韌帶及筋腱不夠緊都容易肩膊脫骱,運動時就要特別小心。

女生游蝶泳 啪一聲甩骱

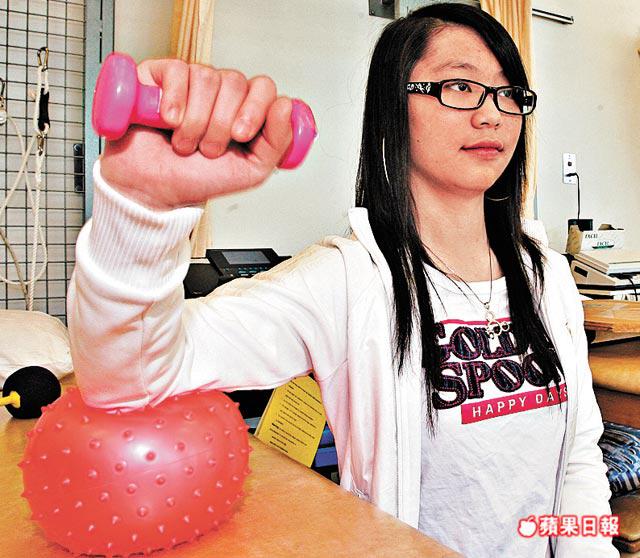

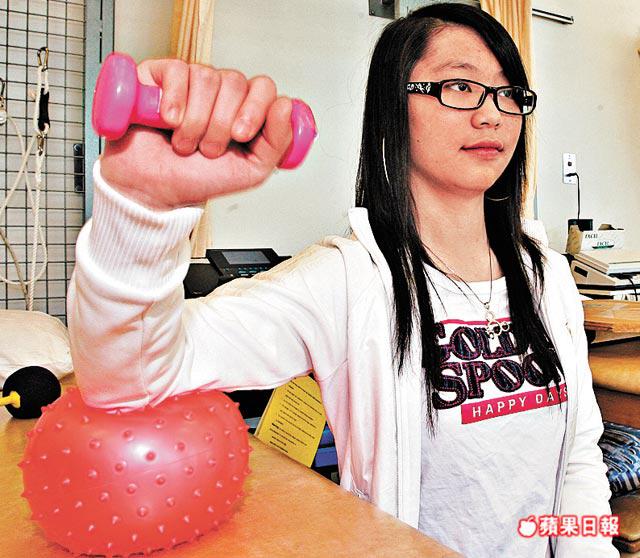

【本報訊】不是經常運動的嘉穎,去年10月參加學校的蝶泳考試時,為了爭取好成績,出盡全力向前游,但右邊肩膊突然啪一聲,原來因向後揮動手臂再向前擺的力度太大,導致肩膊脫骱。由於驚慌過度,她竟企圖自行將脫骱復位,失敗後驚動老師將她送到急症室,經過治療後,右手仍不能舉高超過90度。

嘉穎說受傷後不但要停止上體育堂,受傷初期更因右手不能寫字,要用電腦打字交功課;及後上堂抄寫筆記也有困難,要換枱換凳才可長時間抄筆記,「以前學跳舞,啲關節都成日有聲,但以為係正常,所以冇特別理,估唔到自己原來比一般人易甩骱。」她表示稍後會再接受檢查,以確定肩膊的癒合情況。

將軍澳醫院一級物理治療師劉偉誠指,肩膊脫骱痊癒後,患者可接受物理治療改善患處的活動幅度,例如逐步加大手部向上舉起的幅度,但康復初期要避免橫向的手部活動。