【本報訊】化療是醫治癌症的其中一個有效方法,但部份患者會在兩個療程之間復發,中文大學生物系研究發現,子宮頸癌及乳癌等癌細胞接觸抗癌藥物後,會出現細胞核收縮等即將死亡的徵狀,一旦將藥物冲走,癌細胞卻可在24小時內回復原來形態及功能,研究結果推翻以往醫學界對癌細胞死亡的定義,更為癌症復發作出解釋,故有助改良現有化療藥物及研發新藥。

有助改良化療療程

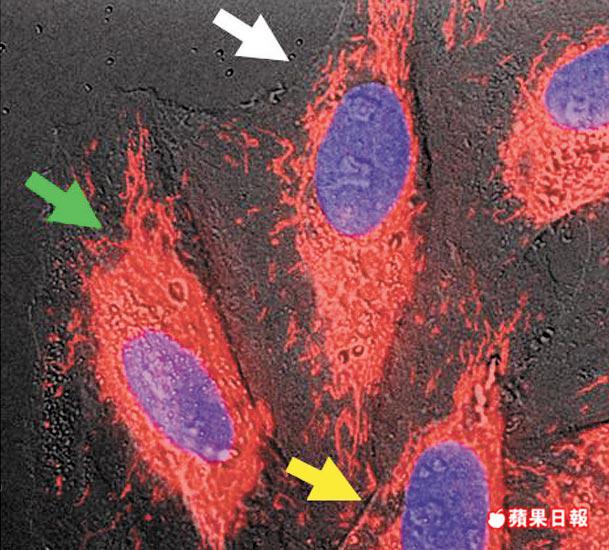

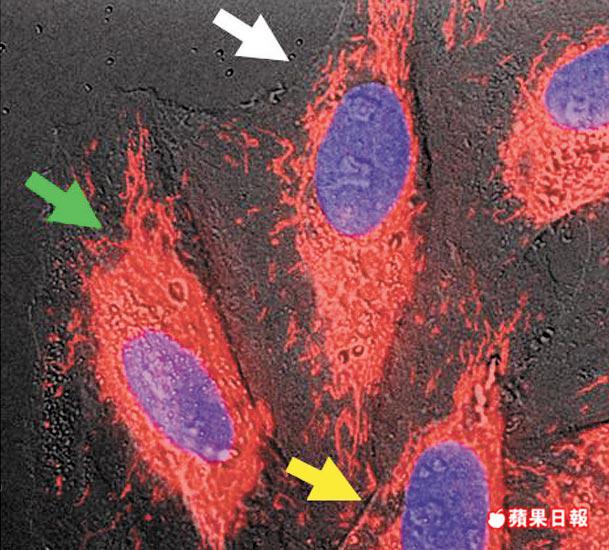

醫學界對癌細胞的死亡定下多個徵兆檢測點,包括細胞萎縮、線粒體結構破壞及斷裂、細胞核收縮,以及半胱氨酸蛋白酶活化等,癌細胞一旦出現有關現象,便會被視為無法逆轉的死亡臨界點。

中大生物系研究三種不同藥物對子宮頸癌、皮膚癌、肝癌、乳癌及前列腺癌的癌細胞反應,以了解癌細胞經過死亡臨界點後,能否仍然生存。結果發現各種癌細胞接觸抗癌化療藥物後,均出現細胞核收縮、線粒體結構破壞及斷裂等現象,但除去藥物後,癌細胞卻在24小時內回復原來的形態及功能,並繼續存活及進行分裂,顯示癌細胞即使經歷垂死階段,仍有復原能力,有關研究結果將刊登於本月《英國癌症期刊》。

該系教授馮明釗指,研究推翻了醫學界對癌細胞死亡的定義,證明癌細胞只有在細胞核解體後才無法復原,真正死亡,並解釋了為何癌症病人在接受化療期間也會出現復發。

馮明釗強調,化療仍是有效的療法,但成效因人而異,研究結果有助改良化療的療程,該系並會進一步研究癌細胞死亡逆轉的機制,從而發展抑制其凋亡逆轉的方法,以增強化療的成效,同時減低藥物對健康細胞的影響。