喇沙(Laksa),乃印尼文「粉麵」的意思。四十多年前,是印尼、馬來西亞及新加坡不少苦力的最愛,這碗香濃的湯麵,充滿着椰漿,故湯較濃稠,食一細碗已經夠飽。不過,隨着飲食文化不斷演變,喇沙傳到新、馬兩國後,已經各有風味,湯亦變稀,大大碗加上更多配菜,食得夠滋味!現在,印尼已經找不到喇沙的蹤迹,想食正宗喇沙,除了到新、馬,香港一樣搵得到,兩種風味,你會喜歡那一款?

記者:周靜雯

攝影:伍慶泉

馬拉Twins:咖喱&亞參

馬來西亞有30個州和3個直轄區,每處都有不同飲食文化,喇沙亦有來自吉隆坡的「咖喱」,及檳城的「亞參」之分。喇沙精要在其醬料,濃濃的湯就是靠特別炮製的醬料開水煮成。馬來西亞當地沒有喇沙,咖喱喇沙是由「咖喱麵」演變出來,醬料以辣椒、亁葱、蒜茸、咖喱粉及芫荽粉等十多種香料混合而成,煮湯時再加入大量椰漿,令咖喱喇沙有着濃烈的咖喱香及椰香。而麵主要會用上米粉,但亦可隨人客喜好配搭不同麵類。至於經常聽到的「參參」,馬拉話是「撈埋一齊」的意思,所以會有油麵加米粉、米粉加河粉,但最傳統是選用米粉。

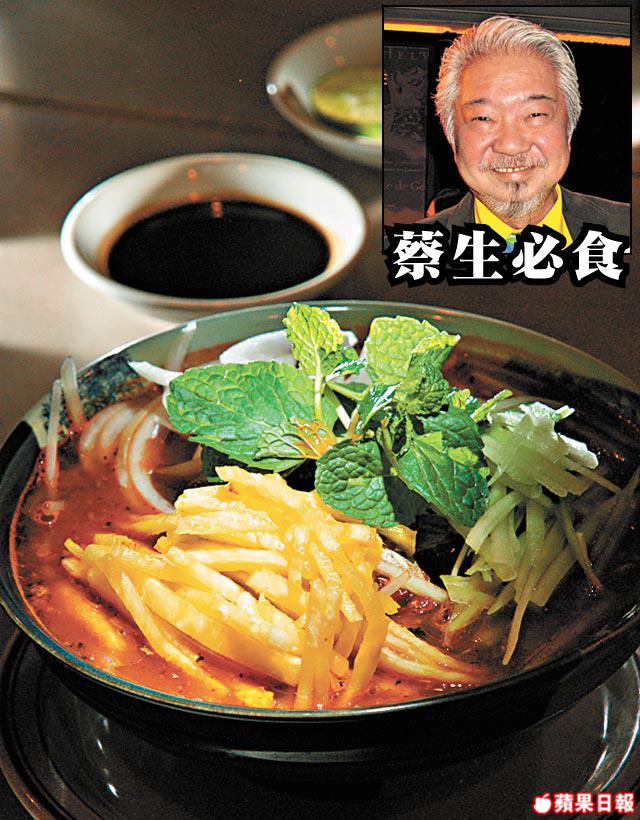

來自檳城的「亞參喇沙」,跟源自印尼的喇沙有很大分別,「亞參」解作酸,由當地土生華人「娘惹」炮製,精要是其熬製六個鐘的酸辣魚湯底,製法相當複雜,首先用池魚煲成魚湯,再拆骨起肉,以魚肉加入喇沙葉(即越南香菜)、辣椒、亁葱、蒜茸,及最重要的酸子皮,放回魚湯裏再煲,其間要隔渣加水再翻煲四次,就變成橙紅色重魚香的湯底。麵則會用上瀨粉,配菜有沙甸魚、青瓜絲、生洋葱絲、菠蘿絲及薄荷葉,味道酸辣開胃。想惹味可倒入「蝦膏醬」,加酸可落青檸汁。

灣仔「莎巴」總廚葉師傅是馬拉人,入行三十多年,從小跟做廚的父母學習馬拉菜式,「餐廳有很多馬拉人來幫襯,正宗與否欺騙不倒人!」

葉師傅表示,蔡瀾最愛吃亞參喇沙。酸酸辣辣,相當開胃,是檳城特產,食前記得加入蝦膏醬,更為惹味。($60)

亞參喇沙材料有瀨粉、配菜沙甸魚、青瓜絲等,啡色醬料是蝦膏醬,同樣是葉師傅秘製,加入喇沙中更惹味。

馬來椰汁辣飯有五款食物,但每款都要各自烹調,相當繁複,更有「辣死你阿媽」的花名,嗜辣人士不妨挑戰吓。($55)

馬來椰絲炸香蕉,先將香蕉切成一段段,沾上用香蕉粉開成的脆漿,炸至金黃色後灑上椰絲即可,好一道健康甜點。($28)

莎巴馬來西亞餐廳

灣仔謝斐道98-102號地下(21436626)

香濃掛帥:新加坡喇沙

位於天后的「巴沙」,是老闆娘Wendi開設的第三間分店,早前兩間贏盡口碑,除了喇沙外,還有以瀨尿蝦及蝦殼熬成湯的蝦湯麵,每啖都有蝦鮮。Wendi表示,有不少客人都將喇沙和蝦湯麵混淆,新加坡的喇沙較接近印尼傳統,以香濃的醬料加水開成湯底加上少許椰漿。製作喇沙醬非常花心機,先放蝦膏在白鑊上炒碎,再加攪碎的辣椒、洋葱、蝦米、亁葱、蒜頭、石栗或腰果,再炒兩至三個小時。30多年前配料有兩隻鵪鶉蛋、蝦仔、魚片絲。現今都用雞蛋代替高膽固醇的鵪鶉蛋,配菜除了原有魚片、螄蚶外,更加入大蝦等,令喇沙更鮮味。另外,這裏的「肉骨茶」都是Wendi特製,藥材味不重,大人小朋友都適合。

自製地道甜品,肉桂味千層糕及鬆軟的斑蘭蛋糕。(上:$12、下:$25)

新加坡特色喇沙,配菜豐富之餘,繼續保留最傳統的食法:粗米粉,濃湯跟米粉一同放入口,是味覺上的享受。($68)

特色鮮蝦炒蘿蔔糕,有黑白之分,黑是以新加坡甜醬作調味,味道較甜;白則是用魚露來炒,比較香口。(各$48)

巴沙新加坡小品

天后銀幕街27B號地下(31570030)