改革開放30年回望--「叔叔,我要喝可樂!」今年四川汶川地震發生後,德陽市一名被困逾80小時的男生薛梟,獲救的一刻,第一句話開口要救援人員給他喝可樂。可樂、漢堡包……作為首批進入中國的西方產品,至今已滲透每個家庭。但你可曾想像,30年前的今天,這些產品敲開中國大門時,卻被視為美國帝國主義的入侵。可口可樂作為首個進入中國的外資,它令中共掀起多場政治風波,並被扣上賣國主義帽子。但截止今年7月底,中國利用外資金額已累計達63,585億港元。

30年前的12月16日,中美雙方發表《中美建交聯合公報》,宣佈「自1979年1月1日起,建立大使級外交關係。」兩天後,即12月18日,中共十一屆三中全會在北京召開,以鄧小平為首的改革派,向世界公告中國改革開放的舉措。其間引人關注的另一件事,就是美國的可口可樂公司,竟在中美建交前,即12月13日與中國糧油進出口公司簽署協議,獲准進入中國,事件被賦予政治意義。

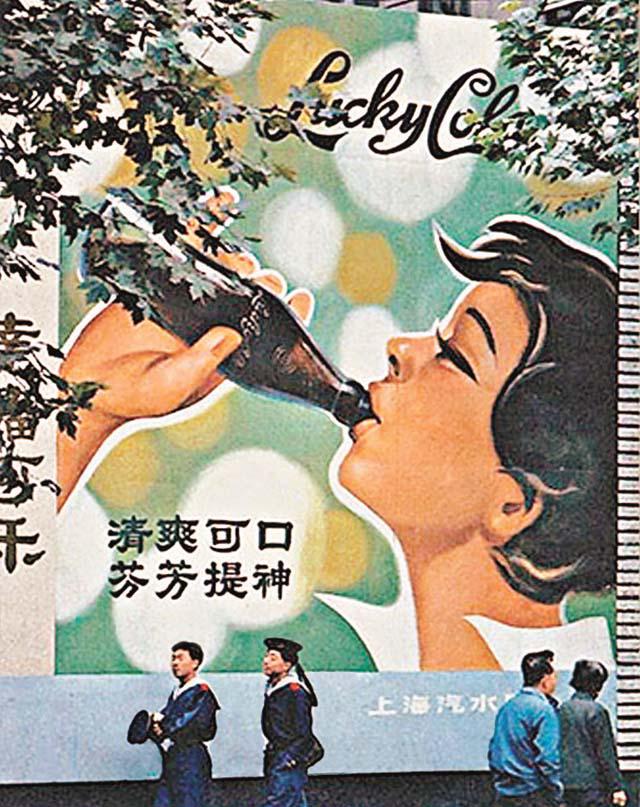

作為首個進入中國的外企,可口可樂嘗盡了苦頭。中共改革開放初期,即1979年到1991年,中共的改革派和保守派一直在「姓資」和「姓社」的問題上糾纏。可口可樂作為美國帝國主義的產品,當初只獲准在主要城市的涉外賓館和友誼商店,向特定的人群包括港澳台的境外遊客,以及持有外滙券的歸國華僑出售。

恐被指走資 只敢偷偷喝

由於1950年的南北朝鮮戰爭,中國人對美國懷有極大的仇恨。因此可口可樂準備重返上海和在廣州設廠,以及在北京搞內銷,擬讓中國消費者品嚐時,亦處處受保守勢力和老百姓的抵制。甚至有中共老領導批評「非要喝可口可樂?簡直是賣國主義。」而《北京日報》的「內參」(內部參考)亦以「可口未必可樂」為題發表文章,批評國家缺少外滙,引進可口可樂浪費國家大量外滙資源。家住北京的歸國華僑老陳回想起80年代初,用外滙券到北京友誼商店買兩瓶可樂時的情形時,笑說「那時候,我只敢買回家偷偷的喝。太張揚的話,怕被人家說是走資派!」

「那是1985年夏天,我去採訪一位從政府部門辭職創業的青年,其間突然拿出一瓶飲料,給我倒了半杯,我看都沒看,就喝了一口,被那種從未感覺的怪味嗆住了:又甜又酸,好像是止咳糖漿。」上海資深媒體人傅子恒表示,他迄今仍清楚記得第一次飲可樂的情形。「這是甚麼飲料啊?」傅當時皺着眉頭,掃了一眼瓶子,「CocaCola」幾個英文字母跳入眼簾。「當時,可樂剛進入中國,在不少國人眼裏,它不是簡單的汽水,而是美國腐朽文化的象徵,喝可樂,就意味着接收西方資本主義的生活方式。我自己都覺得吃驚,竟然也喝可口可樂了!」

贊助BBC紀錄片拓市場

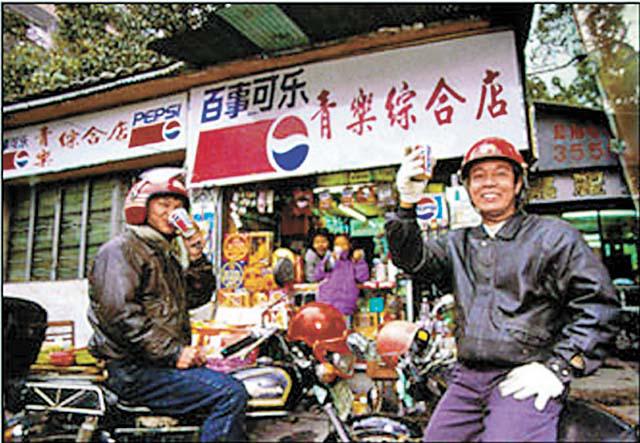

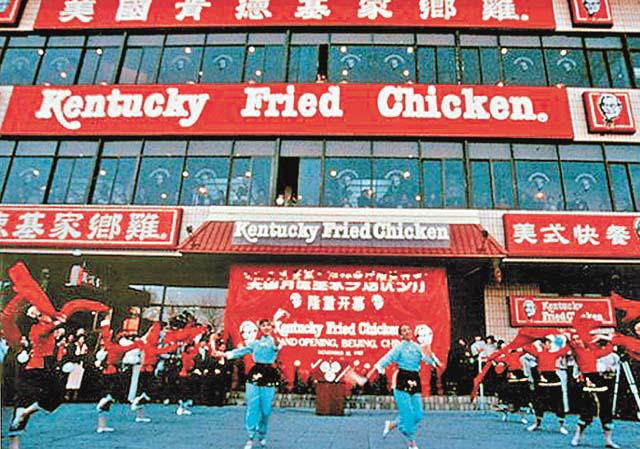

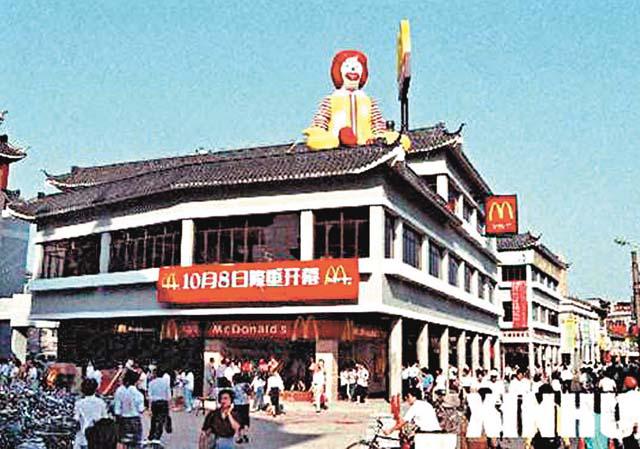

1979年7月,《中華人民共和國中外合資經營企業法》頒佈,允許外資以中外合資的方式進入中國,緊隨可口可樂,香港美心集團和,百事可樂、肯德基,以及麥當勞等大型外資企業亦相繼打開中國市場。一直在華小心翼翼經營的可口可樂,直到1986年10月,英女王伊利莎伯二世首次訪華。英國廣播公司BBC為此拍了一部紀錄片,中央電視台要買片子播放,找到可口可樂,希望贊助20萬美元,條件是在片子播放前後放可口可樂廣告。據前可口可樂(中國)副總裁盧炳松表示,可口可樂公司就是抓住了這個千載難逢的機會,光明正大打開中國市場。可口可樂早百事可樂開拓中國市場,但30年來的發展,後者在中國的市場佔有率卻高於前者。

據商務部官員表示,1979年到1991年這13年間,為中國利用外資的第一階段,外資在華屬起步試水,小心翼翼地探求中國這個市場。這一時期,絕大部份外資來自港澳台,來自於歐美日的公司投資佔相當小的比例。直到1992年,鄧小平南巡堅持改革開放,中國再度掀起第二波的利用外資潮。

本報記者

首批進入中國主要外資

可口可樂重返中國路

1927年 可口可樂進入中國

1949年 退出中國市場

1978年 與中糧油簽署協議,獲准入中國

1979年起 首批3000罐可樂由香港送往北京,只在友誼商店和涉外賓館銷售

1980年 擬在上海設廠但遭抵制;在北京烤鴨廠設首條生產線

1982年 供應涉外賓館等之後剩下的可樂可向內地消費者銷售;擬廣州設廠,但遭反對

1982年底 在北京搞促銷,引起北京保守派反對,而停止對內銷售

1983年 衞生部指可樂含咖啡因,要求停止銷售;廣州廠在同年底設立

1986年10月 英女皇首次訪華,中央電視台擬買BBC的片播放,尋求可樂20萬美元(約156萬港元)的贊助獲應允,但條件是片子播放前後,要播放其廣告,終讓其光明正大進入中國,為消費者接受

資料來源:《蘋果》資料室

改革辭典

外滙券遊客專用

「外滙券」全稱為「中國銀行外滙兌換券」,在1980年開始發行。由於當時中國物資缺乏,它是一種供外國人或港澳遊客,在內地特定的食肆或友誼商店消費的貨幣。當時100港元只換到30多元外滙券,至1995年停止流通。

涉外賓館保安嚴

涉外賓館或涉外飯店是指改革開放初期,主要用來接待境外遊客的地方。這些賓館的保安相對森嚴,設備和服務較一般賓館或招待所好,住客可同時接收境外電視節目。如「北京飯店」、廣州的「白天鵝賓館」等都是當時的涉外賓館。境外遊客到達內地,除涉外賓館外,其他均拒接待。