1978年12月,中共十一屆三中全會決定實施改革、開放政策,象徵「只有社會主義能救中國」的神話幻滅,開始「只有資本主義能救中國」的旅程。20年後,當社會主義制度在蘇聯、東歐分崩離析時,似乎「只有中國能救社會主義」;30年後,在金融海嘯冲擊全球時,又有人自詡「只有中國能救資本主義」。中國真的能自救、救世嗎?本報今日起推出「改革開放30年回望」系列報道,走訪風雲人物,揭開歷史內幕,探討未來中國路向。中國組

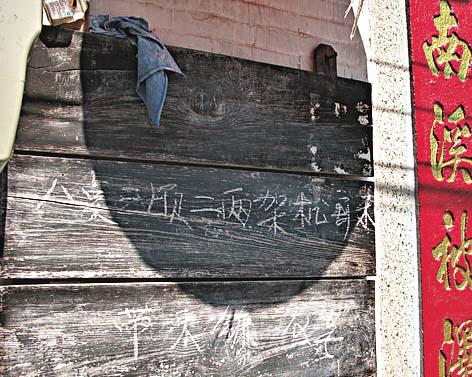

每日早晨6、7點鐘,當晨光剛染白大地,村民陸續湧到村中祠堂,看牆上那塊寫有當日工作安排的黑板;8點,噹噹噹……隊長敲響村頭的鐵鐘,宣告一天勞動的開始。伴隨鐘聲,村民們走出家門,或步行,或騎單車電單車,到指定地方開工。田間人頭湧湧,上百村民一齊下田耕作,笑聲不斷;當太陽西斜,勞動結束,村民成群結隊,結伴回家。

這不是電影鏡頭,而是發生在毗鄰香港的廣東中山崖口村真實的一幕。過去30年,這一幕每日都發生,周而復始。30年前,該村拒絕跟改革開放的潮流分田到戶,一直堅持人民公社集體化,成為當今內地農村絕無僅有吃「大鑊飯」的例子。現在,隨着政治風向轉變,北京又再推行農村集體經營,這個寂寂無聞的村莊忽然名聲大震,30年來一直擔心遭「政治肅整」的村支書,也忍不住嘆息:「真是30年河東,30年河西!」

照顧老弱「共同捱日子」

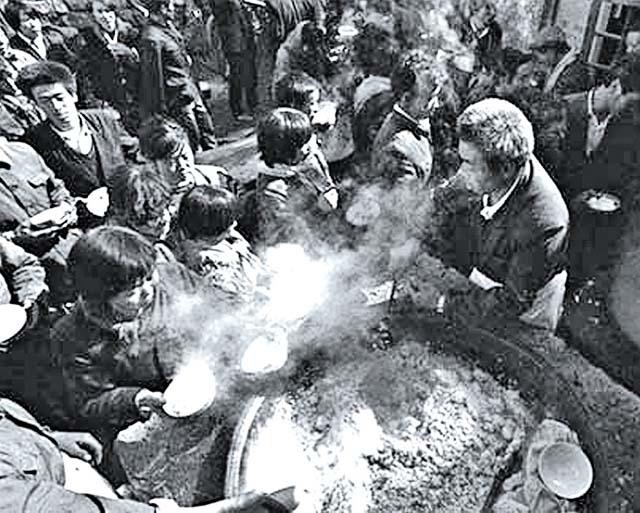

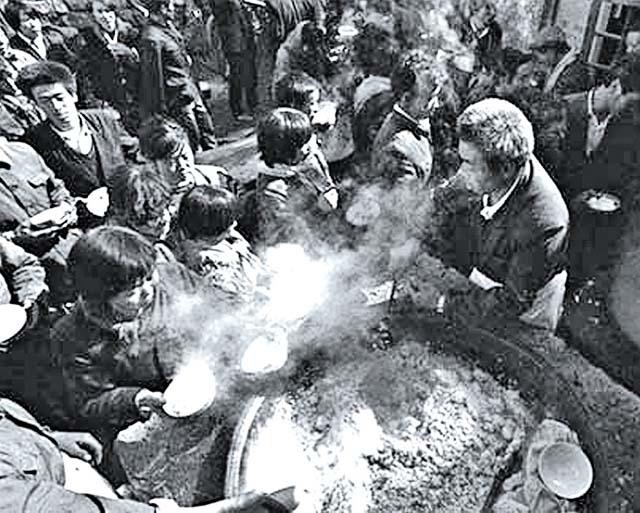

日前記者到崖口村採訪,正值收割季節,目睹消失了多年的人民公社集體勞動的景象:稻浪翻滾的田中,收割機來回穿梭,如剃頭般將水稻齊根割下,後邊吐出袋袋稻穀;幾十名村民跟在收割機後,將穀袋擔上田頭路邊,交貨車運返村中;曬穀場上也是一片忙碌,村民在翻曬稻穀,大家有講有笑,歡聲不停。

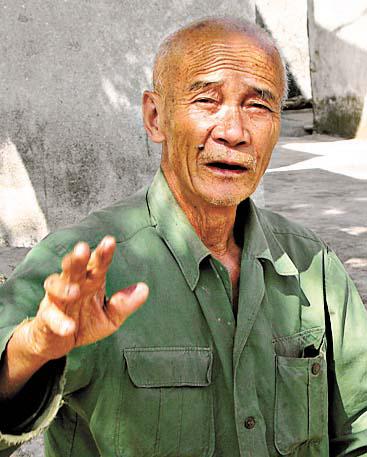

「早些年機械少,主要靠人力耕作時,更加熱鬧。」年近70的崖口村支書陸漢滿邊陪記者參觀,邊解釋說,「我哋走這條路是逼不得已。上世紀六、七十年代,人口大量外逃港澳,到80年代初取消人民公社,搞家庭聯產承包制的分田到戶時,成條村剩下的幾乎是老弱病殘,當時如果我哋分田,好多家庭會無力耕種。惟有走自己的路,繼續吃大鑊飯,共同捱日子。」

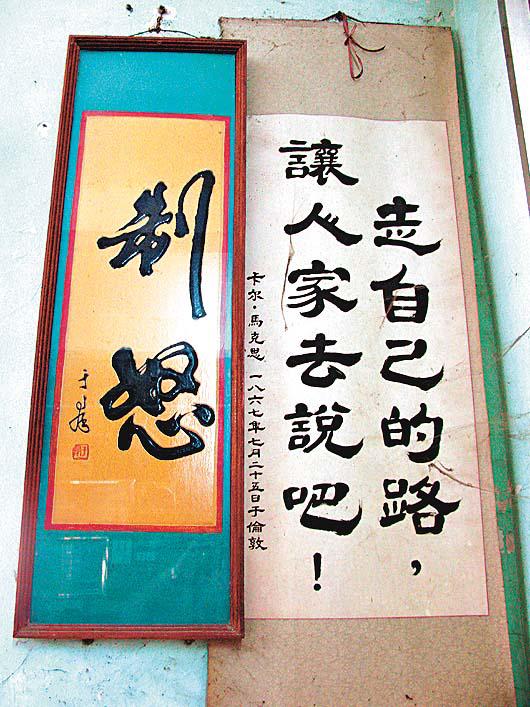

當了30多年村支書記的滿叔,一直將共產黨「精神祖宗」馬克思引用意大利詩人旦丁(DanteAlighieri)那句話「走自己的路,讓人家去說吧」掛在村辦公室,無論外間政治風向如何,他堅持集體制,不分田,不賣田,得到村中鄉親讚服。該村位於珠三角腹地,早年不少人也外出做生意或打工,最慘時,全村只剩300多人耕田,但「近幾年不斷(有村民)回流,現在全村有社員600多人,包括一些年輕人也回來耕田了。」

務農計「工分」月入千元

在當今全球市場經濟發展的潮流中,崖口村作為計劃經濟時代的產物,全村現有3,000多人,當中勞動力約1,700人。村民沿襲人民公社制度,以社員相稱,每日工作計「工分」。大致上做一日工可得20個工分。根據這兩年村中收益,每日工分相當於30多元(人民幣.下同),換言之,出滿勤每月可獲約1,000元工資。村民農忙時每日工作7、8小時,農閒甚至只做3、5小時,相對於在珠三角打工,每日工作加班加點逾十多小時,月入才千多元,已算不俗。

而且,崖口村實行「一村兩制」,村民來去自由:做農民或外出做生意打工,又或者外出謀生失敗,重新回村裏耕田。「當然,有本事的,我們還是鼓勵出去闖天地。」滿叔說。每位村民有一個「出糧簿」,憑糧簿到村中糧庫領糧食,糧價遠低於市場。男65歲、女55歲以上及16歲以下少年,由村裏免費提供口糧,每人還有160元生活津貼,「我們的目的,是保護老幼和弱勢群體。」

個案一:做又36唔做又36新版

「𠵱家耕田平均一個月千零蚊(人民幣.下同),但你要計,在廠裏每日要做足十幾個鐘,連屙屎屙尿都唔得閒,耕田農忙時可能緊張些,平時農閒,一日做三五粒鐘夠晒,你話邊個好先?」

記者採訪當日,只見村裏的一對孫姓夫婦,正在吃飯,一碟豉汁蒸魚,一碟蒜茸炒青菜,津津有味。當問到食「大鑊飯」好還是分田到戶好時,45歲的孫不暇思索:「梗係集體好啦!」因為孫早年曾外出打工,但每月收入僅2,000多元。

孫太早前亦外出打工。她稱,天未光就要起身,天黑才放工,如果遇到廠要加班更慘,後來要生仔辭工回村,後來再也不想出去,「又唔想發財,一日有三餐,穩陣就好!」「其實,現在耕田都是機械化,大家一起工作,有講有笑又開心,點解仲要出去打工受苦?」孫先生說。

個案二:「我只係唔捨得間屋」

「其實我唔係唔鍾意搬去同仔女住。」現年70歲的老楊慢條斯理說,「我只係唔捨得自己間老屋,同埋我哋老人家可以有免費飯食。」老人力數城市樣樣都唔合意:吃的米是陳年的、飲的水喉水有臭味、出街買回來的雞是飼料餵大一點香味都沒有、住家周圍又嘈又雜車來車往,「咁樣環境有咩好住?」

老楊的兒女都已搬到城鎮了,本來要他搬去同住,但楊伯不習慣又回到老屋,獨享清靜。他稱,村裏生活清靜自在,得閒去村口大樹下與人聊天,下兩盤棋;又稱兒女們雖搬走,但離得不遠,來往很方便,「有咩事打個電話,個把鐘他們就返到來,根本不擔心。」在村裏,65歲以上老人(女的55歲)及16歲以下兒童,可享受免費糧食和每月160元人民幣的生活津貼,孤寡老人還可入住村中養老院,免費食住及醫病。

改革辭典

按勞分配

曾被奉為是社會主義的分配原則,前提是生產資料公有,勞動者按勞動數量和質量分配消費品,多勞多得,少勞少得,不勞動者不得食。被譽為是對剝削制度和平均主義的根本否定。

勞動者工分制

是內地人民公社採用的一種分配制度。勞動者每日勞動,以工分計算,待一定時期再根據工分分紅。工分依勞動者的工作時間等來計算,單位的生產收穫所得依工分分配給勞動者。但這種分配制度完全忽略了實際勞動態度和工作質量,多勞不能多得,偷懶也不會受到懲罰,因此對社員的勞動積極性造成很大的傷害。

家庭聯產承包

上世紀80年代初,中共根據安徽小崗村經驗,在農村推行重要政策,俗稱「大包幹」。前提是土地屬集體所有,但分給農民以家庭為單位承包,農民種植糧食收穫後,按規定上交公糧,剩餘歸農民所有。