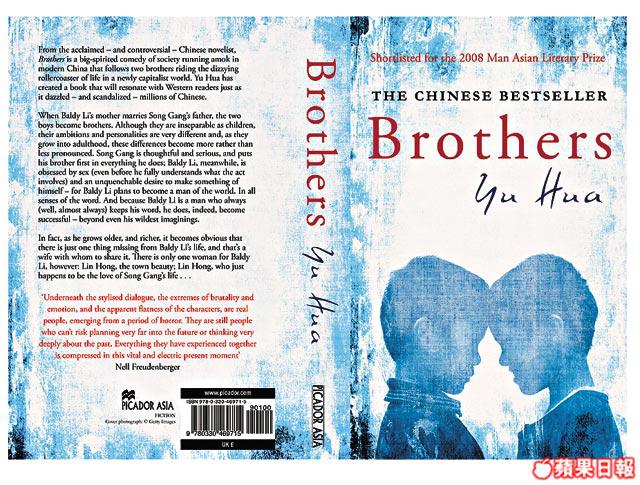

余華是中國當代最暢銷的小說作家,他的作品同時極具爭議性,05年出版的《兄弟》除創下百萬冊銷量紀錄,其瘋狂情節、淫慾的場面,亦一直為人垢病。這次余華挾着即將推出的小說英文版,晉身「曼氏亞洲文學」五強,再次證明作品的藝術成就,余華更叫罵《兄弟》的批評者要多關心社會,現實中毒奶粉事件,比小說的任何情節都要荒誕。

記者:黃家欣

訪問攝影:梁細權

風格突變惹爭議

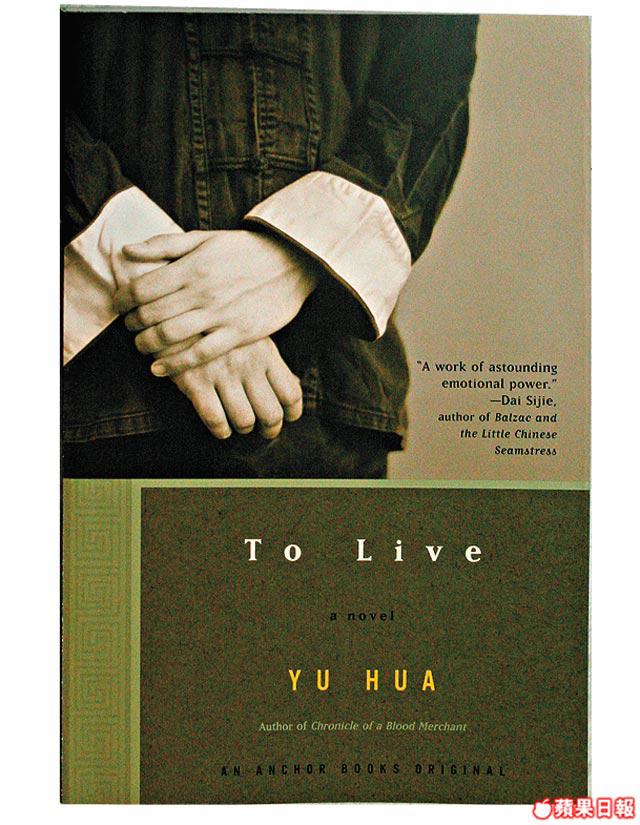

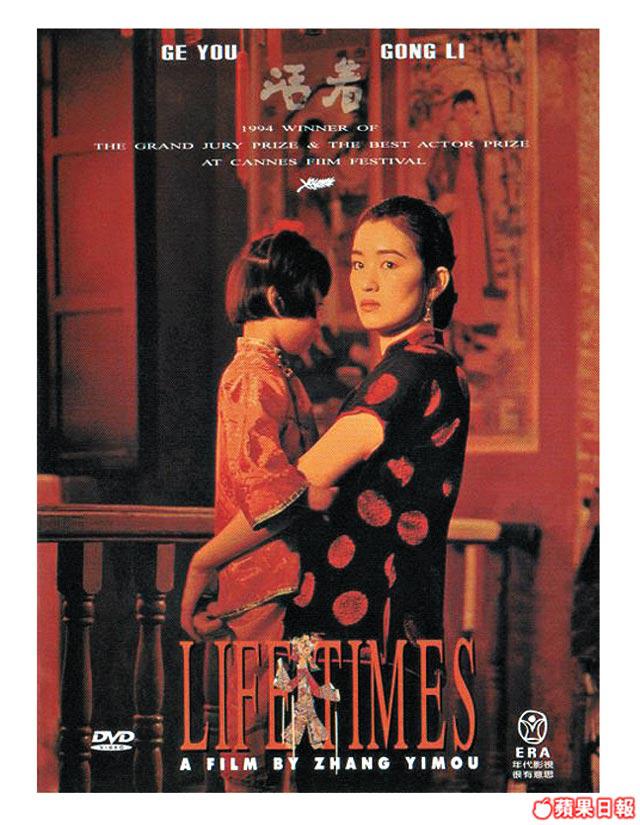

余華是當今國內最當紅的作家,《兄弟》一書在中、港、台三地銷售過百萬冊,下冊首印就已經達30萬冊,上市兩天出版社即緊急加印了6萬冊。基本上在封面印有「余華」兩字,就已經是銷量保證,但他沒有被自己的金漆招牌擋住創作的道路。事實上,余華自1984年開始寫作,風格上不停尋求轉變,由最初的「先峰派」作家,以冷峻筆觸揭示人性陰暗面,到後來的代表作《活着》、《許三觀賣血記》,描寫逼真的民間農村生活,感人摯深。來到《兄弟》卻來了個180度轉變,有說情節變得誇張失實,上半部故事發生在文化大革命期間,一對異父異母兄弟的成長,經歷父母雙亡,相依為命建立出深厚情誼;下半部來到現在的中國,一個放蕩浮躁的時代,兄弟二人為女人反目分家,恩怨愛恨交纏,各有迥異際遇、下場。因為風格上的轉變,令一些讀者未能接受,他一笑然後說道︰「也有人是特別喜歡《兄弟》,倪匡先生就告訴我這是明清以來中國最好的諷刺小說!」

現實本來就荒謬

《兄弟》下部引起許多爭議,都是衝着故事荒誕情節而來,處女選美會變拍賣會、賣廢物成巨富等情節,都被國內傳媒、批評家罵得體無完膚,親切的余華不慍不火地答道︰「說到我的故事荒誕,你看看毒奶粉吧,有誰想過喝奶也會出意外,現在國內人來香港全部都是買奶粉,那不荒謬嗎?原來我喝可樂,比喝牛奶還要健康、安全,那不是更荒誕嗎?」正如余華在書後的解釋,現在的中國是一個倫理顛覆、浮躁縱慾的年代,甚麼事也有可能發生,從他的解說了解到他對自己身邊發生的事非常敏感,而且觀察入微,「今次來香港替兒子買了兩對Nike波鞋,他可高興了,因為在國內買的話,即使在專門店,他都不信是真的,國內有許多名牌店內,只有三成是真貨,其餘都混入冒牌貨,這竟然是公開的秘密,難道這些不都是更瘋狂嗎?」只是大家都習慣把醜陋的東西視而不見,難道中國的無賴就只有李光頭一個嗎?

《兄弟》不是無中生有

《兄弟》05年首次出版時,被人批評太過天馬行空,失卻余華小說以往感人逼真的情節,「誰說寫小說一定要寫真的?小說根本就有很多種類,寫實的、超現實的……除非現在聯合國頒令說所有小說都要寫實,那就可以批評我了。況且小說沒有可能只從身邊發生過的事去寫,那麼我寫『北京香港』四個字,書就要完了,有甚麼好看?」事實上,余華寫的都有事實根據,只是有時略以誇張手法修飾,他資料庫的來源就是報章新聞。從前他每天都會看報紙,現在一早一晚也要上網看新聞,「早上一起來就要知道我睡着以後世界發生了甚麼事,晚上會檢查從路透社、金融時報電郵過來的重要新聞。」每次開始寫作,一些相關的資料就會自然從腦裏的資料庫湧出來,「有人說甚麼修補處女膜呀,簡直離譜,但我在2000年的報章上看過有關『處女膜經濟』的文章,還有人以修補處女膜這門生意謀取暴利,至於人造處女膜也有不同的牌子,我較早時就在醫生友人的口中聽過,全都不是無中生有!」

知識分子不關心社會

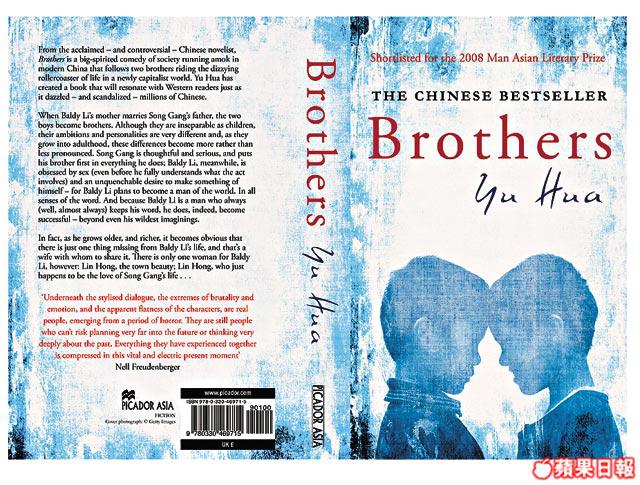

《兄弟》一書在國內備受爭議,但在法國、日本等地卻得到一致讚賞,更奪得首屆法國《國際信使》「外國小說獎」,而將於明年一月出版的英文版,亦入選「曼氏亞洲文學獎」,雖然五強止步,已是成績最好的中國作家,作品亦得到極高評價,「外國傳媒認為《兄弟》讓他們終於真正了解中國。他們並不覺得內容誇張失實,例如李光頭少年時在廁所偷看女人屁股,就有法國記者告訴我那裏一樣有這種事情發生,一個女記者還毫不客氣對我說︰『這是男人的天性』,叫我真有點尷尬啊!」反觀在國內,直至小說出版兩年多後,竟然出現一些掉轉槍頭的說法,指《兄弟》像預言現在08年的景象,「國內的知識分子只關心自己,太不關心社會了,我寫的都是沉浸了很久的事實,像回收買賣廢紙致富的人、賣血的故事,都是社會上每天在發生的事,只是人們都不聞不問,我只是第一個人去寫出來,並不是甚麼預言、先知。」

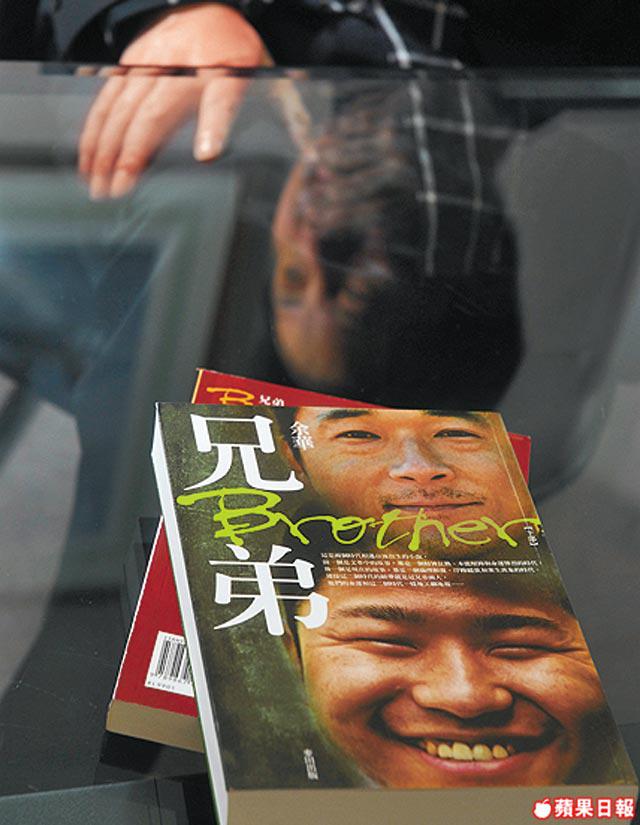

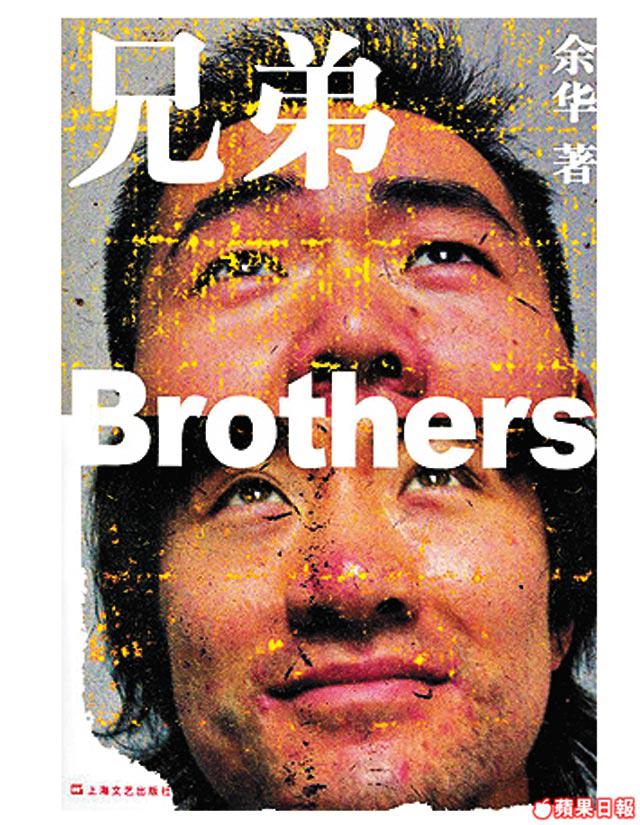

「封面(簡體版)是我親自挑選的,有人說這是有史以來最惡心的封面,接受不了兩個並排污巴巴的臉孔,偏偏這就是書中的感覺,我對出版社說如果不用這個封面,就等約滿後我再找其他出版社好了。」

文革VS現在

《兄弟》上下兩冊書連接兩個時代──「前一個是文革中的故事,那是一個精神狂熱本能抑壓和命運慘烈的時代;後一個是現在的故事,那是一個倫理顛覆、浮躁縱慾和眾生萬象的時代……」他在書背的後記寫道,比較文革與現在,余華覺得現世的生活更為慘烈,「文革時精神是壓抑的,但只要愛國、愛黨,不作反抗,生活是很安穩的;但目前即使愛國也沒用,依然是會餓死,今天一個公務員職位,就有四百個大學畢業生去應徵,人工才每月二千多塊而已,競爭卻那麼大!」因為金錢、慾望令人性扭曲的年代,比文革的生活更悲哀,「最悲哀是我寫了一部反映現狀的小說,居然被如此激烈批判。」幽了自己一默,說罷哈哈大笑。