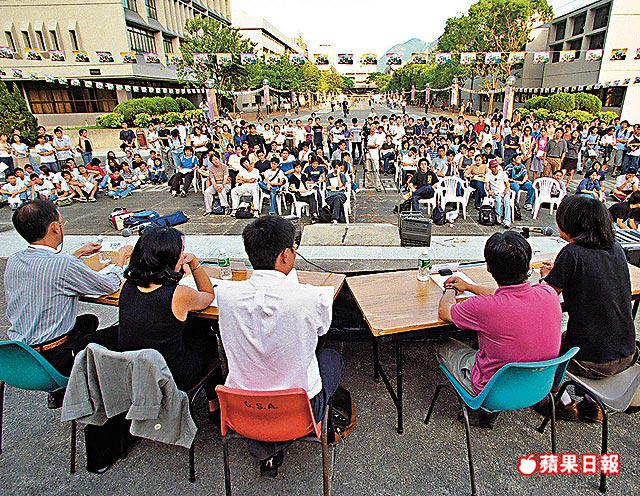

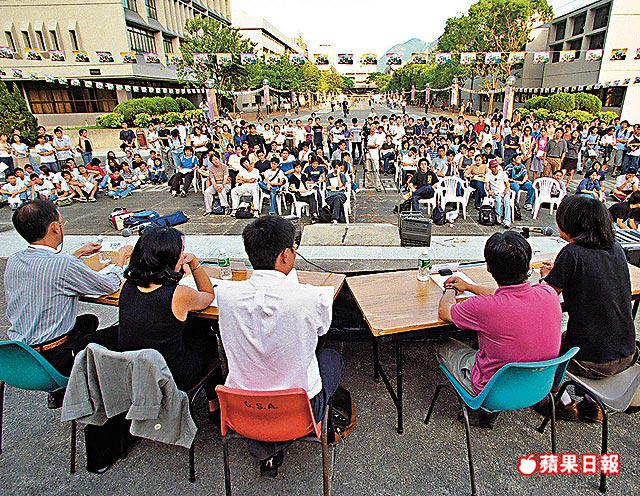

【本報訊】由於中文大學的圖書館不敷應用,校方建議在圖書館對開地點向下發展,興建地下圖書館,但地面的大學廣場(即學生俗稱的「烽火台」)將會被拆卸。雖然這個見證中大學生運動發展的集體活動空間,三年後工程結束時或可重見天日,但學生會及校友會均對建議感到憤怒。校方則指方案尚未落實,仍在諮詢師生意見。校長劉遵義今日出席由學生會舉辦的對談會,接受師生們的質詢。 記者:梁美寶、譚暉

消息人士透露,中大圖書館擴建小組近日討論本部大學圖書館的擴建工程,初步通過在圖書館對出廣場擴建作地下圖書館的計劃,即現時被學生稱為烽火台的大學廣場及朱銘的雕塑品「門」的現址。據悉,由於工程需挖地至一定深度,烽火台及「門」均受影響,需被拆卸及搬離原址。

只保留「門」雕塑

小組曾研究仿效美利樓搬往赤柱的形式,保留烽火台一磚一瓦,但經評估後,發現所需費用太昂貴而擱置。小組亦指會保留「門」,只是工程期間需放置其他地方。立法會文件顯示,中大圖書館擴建工程所需經費為一至二億元,預料2009年展開工程,2012年竣工,即烽火台與門需與師生暫別三年。

中大學生會指拆卸烽火台的建議不可接受,外務副會長周澄批評,校方作出建議前並無諮詢學生意見,極不合理。她指,烽火台對中大學運非常重要,並擔心待工程完成後,校方拒絕還原烽火台。學術幹事李敏剛說:「以前學校想將『門』放喺烽火台都一度被質疑,係咪用嚟阻止學生集會的活動,𠵱家仲要拆卸,即使係幾年都唔接受到。」

校方稱仍在研究

校友對建議同樣反應強烈。畢業於中大的中大政治及行政學系高級導師蔡子強指,烽火台對中大意義重大,校內許多經典場面均在該處發生,如千人圍校長等,一旦要移開數年,令人難以接受,他又憂慮重建後烽火台面積會否縮小。中大校友關注組成員莊耀洸認為,建議是將中大人的集體回憶拆毀,他認為校方有必要保留它。

中大發言人回應指,因應三三四學制發展,中大將提高對圖書館的要求,並獲大學資助委員會批准進行擴建工程;為維持圖書館的完整性,計劃在現址進行擴建,擴建小組曾有建築師成員提出不同方案以增加擴建用地,包括興建高樓,但考慮到會影響中大外貌,故另有建議在地下興建圖書館。

校方稱,現階段仍在研究不同方案,將繼續聆聽師生意見。但發言人承認,若地下圖書館方案獲得接納,大學廣場及「門」雕塑將可能在一定時間內受影響。

中大人反應

特稿:思辯平台 見證歷史

它只是中文大學圖書館前的一個平台。但過去30多年來,它讓中大師生有一個自由辯論與集會的地方,不同思想互相切磋撞出烽火連天,「烽火台」於是成為中大象徵。烽火台反映中大學生對社會的關懷、對建制的質疑,連中大校方的官方刊物,也形容烽火台「見證不少風起雲湧的社會運動和歷史」,更給烽火台一個英文名:「TheBeacon」。

說歷史先要回到70年代那火紅的年代。中大校友、72年新亞學生會會長周錫輝說,最早在78年的反對大學改制集會上,學生會將這個位於大學圖書館前的四方平台,稱為「烽火台」。

「門」寓意學術切磋

到80年代,有反對四改三的4,000人集會、89年聲援北京學生的數百人集會;90年至今,有反對當時校長高錕出任港事顧問、反對《公安條例》、反對23條立法,去年有反對董建華獲頒中大榮譽博士學位……大大小小的論壇與集會,多不勝數。

至於烽火台上的雕塑「門」,是台灣著名雕塑家朱銘於1986年完成的。「門」的外形如兩人對招,寓意學術切磋、砥礪互補;「門」與烽火台,也就成為中大的大學精神一部份。

本報記者

你想知 想講 想問?

對於中大擬拆烽火台,你有何意見?

請即上《蘋果》網頁 http://appledaily.atnext.com留言喇!

或電郵至:mailto:[email protected]

傳真:37112411 手機短訊:63836568