經濟轉差,港人自97後再臨逆境。理財版找來兒童理財教育專家黃紹文教大家如何開源節流、抵抗通脹。他表示,港人應趁此機會,改變一貫「先消費後儲蓄」的習慣。 記者:余美玉

八月通脹率雖稍回落,但仍逾4%,從事兒童理財教育的根本教育中心課程總監黃紹文坦言,亦感受到通脹壓力,他說:「我發現近來阿媽煮少咗餸,茶餐廳一個普通常餐都貴了1至2蚊。用相同價錢,買唔返同以前同等價值嘅產品。」如此情況,黃紹文認為,普羅大眾只有「節流開源」,這一道理雖然老生常談,但實行卻並不容易,黃紹文親自教大家一些竅門。

重新檢討養車能力

首先窮則變、變則通。他以自己公司為例,本有兩個地舖作課室,但去年中因業主加租40%,於是把心一橫,決定不再續約,改為跟其他機構合作,向他們租用課室,有班才開課。這一變陣,可不用交租,有效控制成本。此外,他更積極開源,與一間教育機構合作生產一系列英語教材。

跟一般市民一樣,黃紹文購物前都會格價,他說:「你唔好以為藥房買日用品就一定最平,其實百貨連鎖店做特價時會仲平,不過就要花時間慢慢格價。」他建議記錄每月家庭收支,然後向支出最大的項目落手,例如有車人士應重新檢討財力,是否有必要養車,因油錢、保養及車位成本頗高,盡量減奢侈品。

黃紹文早已身體力行節省生活開支,平日最喜歡旅行,但自從飛機燃油附加費不斷上升,令旅遊成本增加兩成,他便減少外遊次數,每年可省8.5萬元。此外,以前很愛買衫的他笑指,經過金融風暴一役,現時不會再追潮流,會待大減價才買,他笑指身上一套衫已穿了超過7年,有時他更會自行買布做領呔,一於慳得就慳。

慳錢之外亦必須增加收入,他指很多港人會以投資,尤其炒股來增加財富,對抗通脹,「投資係可以抗通脹,但更重要的是要學好理財,因為不少人不知如何管理財富,甚至錯誤投機,好似賭博。」他認為,最有效抗通脹的方法,是自我增值,將資源投資於自己身上,一邊等待機會,令叫價能力提高。

薪金自動轉往儲蓄

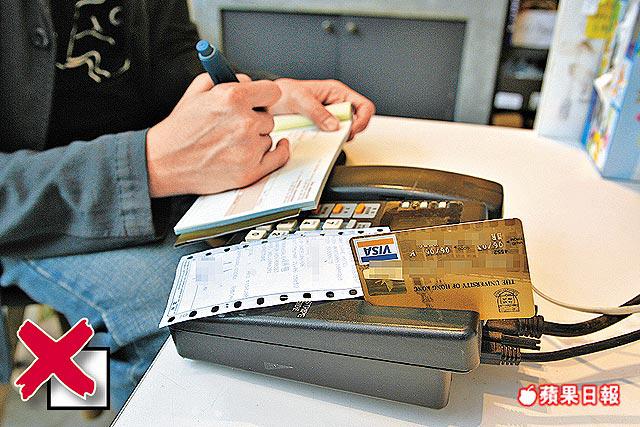

是次金融海嘯,黃紹文認為,這正好給港人當頭棒喝,因為「香港人的消費模式,是先消費、後儲蓄,這完全是錯的!」他指應該再重新學儲蓄,每月先將薪金的一部份存入戶口,餘下的才為生活開支。此外,「碌卡」雖方便,但卻令不少人難把持,容易先使未來錢,弄至債務纏身。

對此,他建議大家儲蓄方法──應首先另開一個沒有提款卡或信用卡的儲蓄戶口,每月出糧後,用自動轉賬將要儲蓄的金額轉到該戶口。若要提這戶口的錢,就得到銀行,因提款的方便程度減低,就會慢慢養成正確的儲錢模式。

抗通脹貼士

從小灌輸通脹威力

現時很多成人沒有理財概念,先使未來錢,更不能控制購物慾,習慣想要就一定要得到,歸根究柢,是從小沒有控制購物衝動,分辨「想要」及「需要」,為免下一代重蹈覆轍,需從小灌輸理財概念給他們。

買賣遊戲學取捨

不要以為小朋友「懵盛盛」,不知錢為何物,黃紹文說:「很多小學設有小食部,所以就連小學一年級學生也知道,錢是可以買到食物,只是不知如何正確運用。」故此,他建議家長可以於家中與孩子玩買賣遊戲。舉例說:給小朋友10元買零食,可以揀5元一個白麵包,或者10元的漢堡包,這時小朋友多選後者,故此家長再加5元一杯雪糕讓小朋友選擇,讓他們思考自己的需要,以及學會取捨。

「唔好以為通脹同理財唔關小朋友事,其實他們都要知,切身面對,大個仔先可以做好自己財富的管理人。」黃紹文道。

黃紹文小檔案

‧根本教育中心課程總監

‧香港理工大學輔學課程客席講師

‧香港浸會大學持續教育學院導師

‧UniversityofNationalUnion社會科學學院副教授

‧香港浸會大學工商管理系(市場學)榮譽學士

‧香港浸會大學傳理系文學碩士

‧南澳洲大學社會科學系輔導學碩士