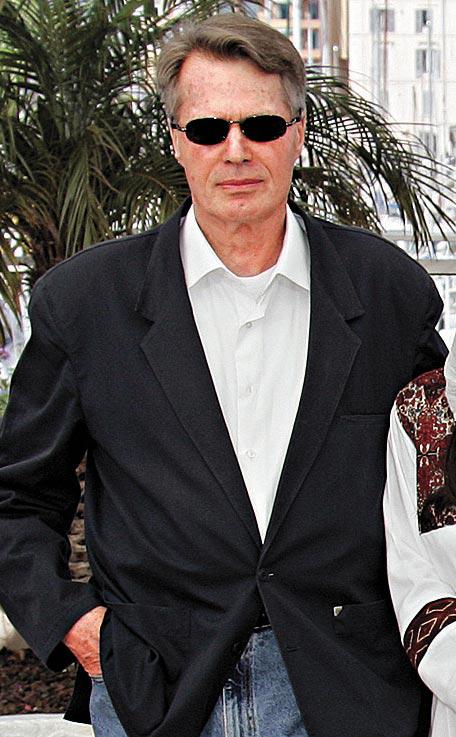

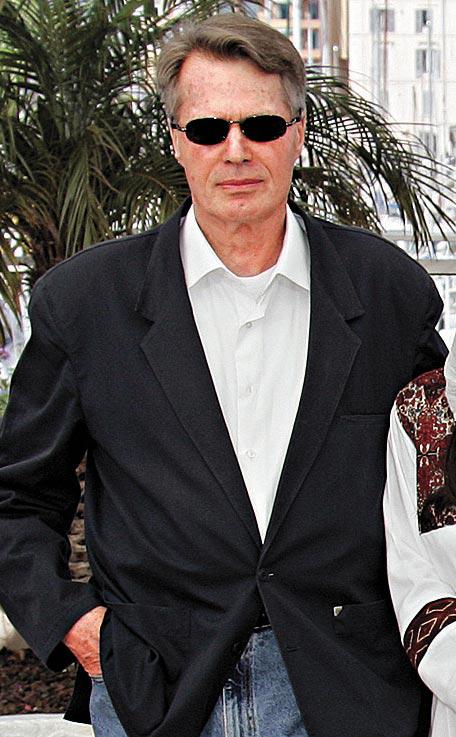

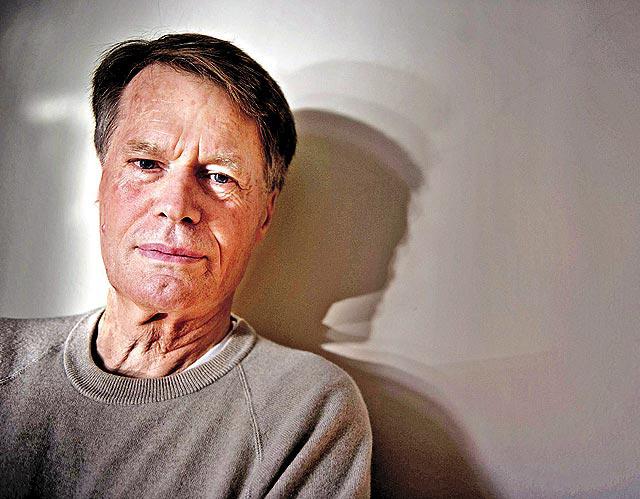

今屆諾貝爾文學獎的桂冠,由法國當代文學巨匠克萊齊奧(Jean-MarieGustaveLeClezio)摘下。他在作品中,以童年時在尼日利亞的生活和長大後周遊列國的經歷,推動主流文明所在的歐洲社會去欣賞原始和古老文化,深深震動讀者思維與感性。

68歲的克萊齊奧,是23年來首位奪得諾貝爾獎的法國文學家,也是歷來第14位奪獎的法國文學家。諾貝爾評審委員會昨天宣佈他獲獎時,讚揚他的作品「是文學新開端,有詩意的創新,感性的癡迷,對文明主宰的人性上下求索」。

從印第安人找新觀點

克萊齊奧是非一般的作家。他小時候在非洲尼日利亞的生活,令他對旅遊和原始生活嚮往,長大後浪遊列國,1970年代在中美洲和墨西哥居住多年,又曾在撒哈拉沙漠穿梭。他深深覺得原始文明的狂野、真摯,為生命帶來強烈感覺和熱情,創作生涯中的30多部著作中,就反映出對原始部落和各種遭侵蝕的古老文化的關注。

他從印第安人身上尋找新的靈性觀點,讓他寫下1975出版的《另一邊的旅行》(Voyagedel'autrecote)。1980年的小說《沙漠》(Desert)又寫出北非沙漠失落文化的偉大一面,令讀者察覺原始世界原有極深內涵,與歐洲人眼中不受歡迎移民落後原居地的面貌,形成強烈對比。

憑着《沙漠》,他贏得法國文壇最高榮譽的保爾莫朗文學獎,被譽為法國新寓言派代表作家之一,於1994年一個法國讀者的調查中,他更獲選為在世最偉大的法語作家之一,凸顯他在當今法國文壇的旗手地位,與莫廸亞諾(PatrickModiano)、佩雷克(GeorgesPerec)並稱為「法蘭西三星」。

讚法國文化多元化

知道摘下諾貝爾文學桂冠的消息時,克萊齊奧正在閱讀。之後,他接受訪問說得獎感受:「我十分感動,這是莫大的榮耀,衷心感謝諾貝爾委員會。」他又反對一些人說法國文化衰落,反而說法國文化「很豐富,很多元化,沒有衰落的危險」。法國總統薩爾科齊(NicolasSarkozy)恭賀他時,就讚揚他體現了「法國的威望、文化和在全球化世界中的價值」。

但沒有薩爾科齊那般大法國主義,未獲獎前,克萊齊奧曾說「獲獎可給他繼續寫作的慾望,因為寫作是要讓別人閱讀、得到回應,獎項正是一個回應」,而如果奪獎,他會呼籲「書籍買賣免稅」,讓年輕和落後地區的作家,更有機會出書,他還會呼籲人們關注戰爭中受害的兒童。

一貫的人性,關注原始和漂泊不定的人物,原因?可能從他一句話找到答案──「我覺得自己是這個行星上,一個非常細小的東西,文學讓我表達這種感覺。」

新作探索法國罪孽

他最新的作品,是今年推出的小說《關於飢餓的老舊故事》(Ritournelledelefaim)。文學界讚揚他又有新突破,小說講述在法國中產階層出生的女孩Ethel,生活一直都很美滿,但戰爭一來,人生被撕破了,探索法國在戰爭中的罪孽。

今屆文學獎由法國文學巨匠獲獎,但諾貝爾文學獎評審委員會常務秘書恩達爾(HoraceEngdahl),日前指美國作家太受流行文化影響,思想狹隘無知,引起強烈爭議。昨日他評論克萊齊奧得獎時說:「獎項回到文學大國法國手上,十分有趣。」恩達爾又讚揚克萊齊奧的作品有「世界性的特質,他是法國人,但更像一位旅遊者,一位世界公民,一位遊牧者。」

諾貝爾獎官方網站/法新社/路透社/美聯社

《訴訟筆錄》(TheInterrogation,1963)

小說通過患了精神病的主人翁亞當.波洛奇特的悲劇命運,探討物質主義下,人性的脆弱和人際關係的虛偽和冷漠。

亞當.波洛是個敏感的年輕人,離開家裏過着有點像流浪狗的浪蕩生活,到處閒逛、抽煙、喝啤酒,住在荒置的小房子裏。最後,他對世界的不滿終於爆發,在大街上聲嘶力竭地對世人作出控訴,終於被送入精神病院,成了一群心理學生的學習對象。

《沙漠》(Desert,1980)

「這裏沒有名字,連字也沒有。沙漠的風吹走一切,湮沒一切。人們眼裏藏着無垠空間的自由;皮膚剛強如鐵。」

“Itwasasiftherewerenonameshere,asiftherewerenowords.Thedesertwashedeverythingawayinthewind,obliteratedeverything.Themenhadthefreedomofthewideopenspacesintheireyes;theirskinwaslikemetal.”

Lalla來自撒哈拉沙漠的圖瓦雷克游牧民族,她浪遊於北非和歐洲,後來當上紅模,但迷失大城市,她寧願返回無垠沙漠,誕下兒子,尋回自己。她的故事,揭示出法國殖民地主上世紀初鎮壓圖瓦雷克人的醜陋和殘忍。

《奧尼查市》(Onitsha,1991)

「他希望成為另一個人,一個堅強的人,一個不會說話的,一個不會哭泣、不會感到心臟怦然跳動或肚子痛的人。」

“Hewantedtobesomeoneelsewhowouldbestrong,whowouldnotspeak,whowouldnotcry,wouldnotfeelhisheartpoundingorhisstomachaching.”

奧尼查市,非洲國家尼日利亞一個城市。1948年,小伙子Fintan隨意大利裔母親遠赴非洲,與素未謀面的英國裔父親重逢。最初他被當地異邦風情深深吸引,但逐漸意識到當地殖民制度的偏狹與殘酷。

《流浪的星星》(WanderingStar,1992)

「NourChams難民營無疑是世界的最盡頭,在我看來,盡頭之外甚麼都沒有,一點希望都沒有。」

“TheNourChamsCampisundoubtedlytheveryendoftheworldbecauseitseemstomethatbeyondthispointtherecanbenothingelse,thereisnohopeleft.”

猶太女孩Esther和巴勒斯坦女孩Nejma,就像兩顆流浪的星星。Esther要逃離納粹屠殺,Nejma在難民營受盡折磨。幸好沒有讓兩個小孩心靈黑暗,反而令她們更能感受大自然和人類相愛之美。小說寫照出悲慘的人生和心靈深處的平靜。

《非洲人》(TheAfrican,2004)

「我一直夢想母親是黑人,當我從非洲回到這個我不認識任何人的國家,我編造故事和過去,來逃避現實。但當父親回到法國跟我們一起居住時,我發現他竟是非洲人,教我難以接受。」

“Ihavelongdreamedthatmymotherwasblack.Ihaveinventedastory,ahistorytoescaperealityuponmyreturnfromAfricainthiscountrywhereIdidnotknowanyone.ThenIdiscoveredwhenmyfatherreturnedtolivewithusinFrancethathewastheAfrican.Thishasbeendifficulttoaccept.”

這是克萊齊奧的自傳式故事,憶述他在非洲當醫生的爸爸。故事中的男童,因戰亂很晚才能與爸爸重逢,爸爸在他心目中既陌生,又必須愛,內心充滿矛盾。

部份其他作品

《戰爭》 (War,1973)

《巨人》 (TheGiants,1975)

《金魚》 (Poissond'Or,1996)

《烏拉尼亞》 (Ourania,2006)

過去五屆諾貝爾文學獎得主

2007年 萊辛(DorisLessing,英國)

小說以懷疑主義、激情和想像力,審視被割裂的文化

2006年 帕慕克(OrhanPamuk,土耳其)

小說追求故鄉憂鬱靈魂的同時,展現文明衝突和交錯的新象徵

2005年 品特(HaroldPinter,英國)

劇作擅長將殘暴和平凡事物湊合在一起,強迫觀眾進入充滿壓迫感的密封空間

2004年 耶利內克(ElfriedeJelinek,奧地利)

小說揭露人性陰暗面,《鋼琴教師》赤裸裸地探索性與暴力、偷窺狂和虐待狂的病態

2003年 柯慈(J.M.Coetzee,南非)

小說深刻描述平凡人無奈面對種族隔離主義,《麥可.K的生命與時代》描述一個小人物逃避國家紛亂和戰爭,最後對一切漠不關心