【本報訊】雖然港府本周一要求分銷銀行以市價向苦主回購雷曼迷你債券,但金管局接獲投訴數字仍不斷增加,暫時累計7,730宗,初步處理6,012宗。金管局助理總裁李令翔昨日表示,在過去兩個工作天,完成初步評估個案,已由112宗增至242宗,已「構成足夠表面證據」、正式立案調查的則由22宗增至41宗,涉嫌銷售失當的銀行由8家增至9家。

證監會金管局互推

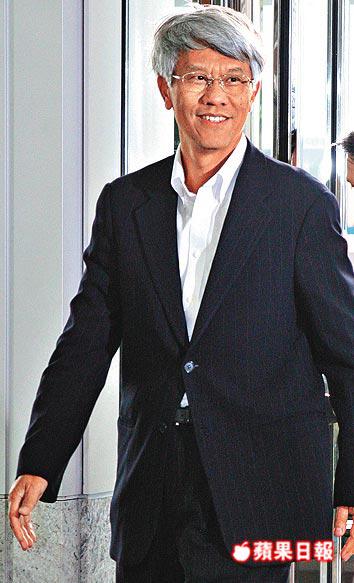

外界批評香港兩大監管機構未為次按向散戶發預警,金管局副總裁蔡耀君昨回應指出,金融產品監管流程由證監會出發、並負責產品風險認可程序,該局只規管銀行的銷售手法。即使該等產品屬高風險,並不等同絕對不適合向零售層面銷售,要視乎個別客戶風險承受能力和投資經驗而定。

他續稱,該局06年3月發出的銷售指引,已要求銀行向弱勢社群客戶(如長者、文盲或視障人士)銷售產品時,應實施額外預防措施,如提醒客戶切勿倉卒決定,並應邀請親友列席講解產品風險。

證監會行政總裁韋奕禮發表聲明,指證監主要確保產品風險足夠披露,而產品是否適合銷往相等要求的投資者,則是銷售監管部門的責任。

兩大部門互扯貓尾,財政司司長曾俊華要求三個月內呈交雷曼事件報告,蔡耀君指出,就可銷往零售客戶的產品類別而言,該局會研究是否收緊或增加條款,「或規定客戶存款數字超過某一款項,如私人銀行般逾100萬美元,而銀行是否再適合推銷,應否改由專業投資機構去做值得商榷。」

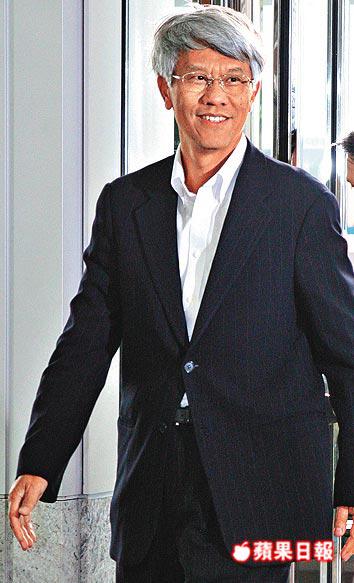

金管局總裁任志剛在《觀點》專欄提出十個疑問,最重要的是,「銀行在事件中所冒的信譽、業務操作和其他風險,是否能更好管理?抑或因風險太大亁脆讓銀行停止這方面的業務?」「任10問」除了可能影響銀行在非利息業務的拓展,或會引領本港監管機制的改革方向。

或引領本港監管機制改革的「任10問」

1〉現今「買者自負」的政策,尤其在小投資者購買複雜產品時是否仍恰當?

2〉倘如是,現今銷售文件審批機制是否恰當,足以確保全面和足夠的風險披露?

3〉若披露不足,以致未能符合有意購買複雜產品的散戶需要,如何改善?

4〉若披露足夠,那麼證監會和金管局給予銷售商的守則指引是否足夠?

5〉若指引屬不足夠,有甚麼地方可以改善?

6〉若指引屬足夠,如何確保銷售商和前線銷售員嚴加遵守?

7〉銷售商和前線銷售員的報酬安排是否造成誘因,令其違規促銷?

8〉有甚麼辦法可以更有效防止違規促銷?

9〉如認為「買者自負」對小投資者買複雜產品屬不恰當,應如何改變和落實新政策?

10〉在雷曼事件中,銀行對散戶銷售產品時所冒的信譽、業務操作和其他風險,是否能更好管理?抑或因風險太大應亁脆讓銀行停止這方面的業務?

資料來源:任志剛《觀點》專欄