前身係石硤尾工廠大廈的賽馬會創意藝術中心日前正式開幕,這個本地藝術家的新竇口,除了保留咗七十年代山寨廠味道,仲有昔日電影《七十二家房客》的人情味,藝術家左鄰右里、樓上樓下,無論係搞攝影定係畫油畫,都打成一片。

記者:趙志雄

攝影:王文忠

工廈變身前後

這棟賽馬會創意藝術中心(JCCAC)前身是石硤尾工業大廈,為保留工廠氣息,JCCAC保留了舊廠房的招牌和一批機器。改建後,原先的廠房都變成大大小小的藝術家工作室。大廈內外都經過全面裝修,翻新後,大廈外牆以白色為主,室內工作室的牆壁則髹上黃綠藍三色,效果鮮明。中庭頂部裝有玻璃天幕,既遮雨亦把陽光引進走廊和工作室內。

藝術媒體大雜燴

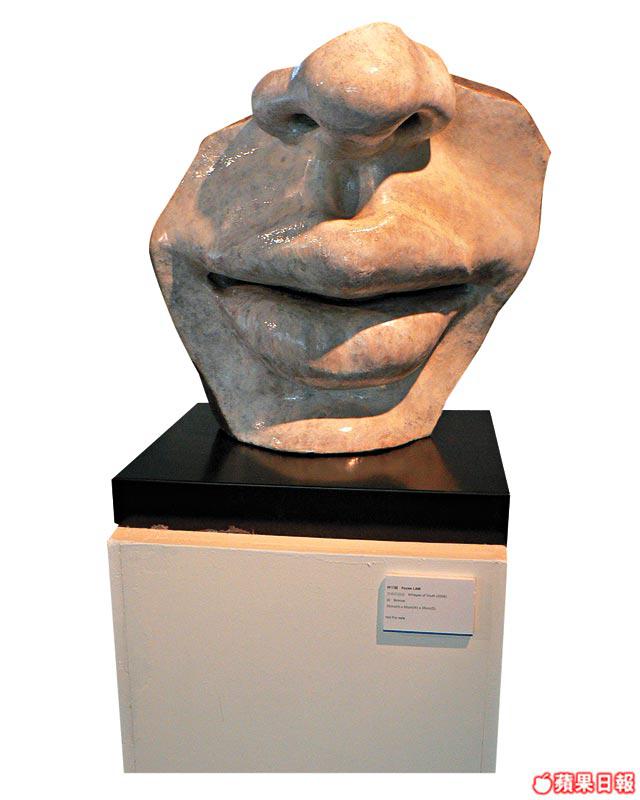

JCCAC樓高九層,除天台外,每層都有不同媒體的藝術家,現有124個租戶,包括商業租戶、藝術團體、學生和藝術家。商業租戶如二樓09室的G.O.D街頭文化館,裏面擺放了G.O.D推出過的產品和老闆楊志超的收藏。八樓02室的琉璃坊則會展示燒製琉璃技術。甚至一些日漸失傳的手藝也在這裏見到,如古琴和二胡製作師傅的工作室也在這裏。藝術團體則有電影評論學會、雕塑學會、現代水墨畫會等。更多的是不同藝術媒體如繪畫、雕塑、版畫、陶瓷、攝影等等的藝術家聚集在這裏。

這裏就像大學宿舍

五樓19室

木人行是製作面具和木偶藝術的,他們除了製作木偶還會表演木偶劇,藝術家海潮表示:「火炭藝術村的工作室都是獨立的,這裏是混雜的,藝術家有更多接觸和溝通,創作有更多可能性。我們做藝術有時會感到無助,但在這裏則可以認識到很多人。除了吃飯,我們逢星期三都會搞塔羅牌之夜。」他還說:「每個月尾木人行會有名為《木人月事》的表演劇場,我們亦可能開班教木偶和面具製作。」

六樓05室

Chris表示:「我和這裏的藝術家都成了朋友,有時一齊到天台吹水喝啤酒,或煮了飯一起吃,彼此關係很熟絡就像在大學宿舍般。」畫油畫的他有個花名叫OilChris,之前就跟在七樓18室用acrylic畫畫的Mac合作名為《當AcrylicMac遇上OilChris時》的真人表演。他有感而發:「以前我是閉門造車地畫畫,現在可以與其他藝術家交流,他們如果想學油畫便問我何時開班,我想學吹玻璃又可以向他們學,很方便。甚至你要做一條片放上YouTube,這裏有人拍片、有人剪、有人加字幕,一小時便完成。」Chris透露:「星期五下午至星期六晚上是最多藝術家聚集的時間。」

七樓07室

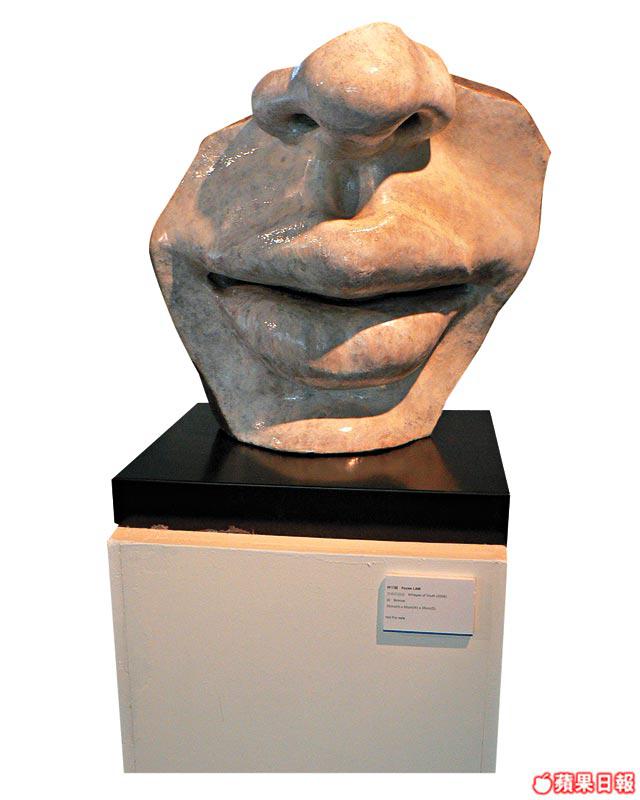

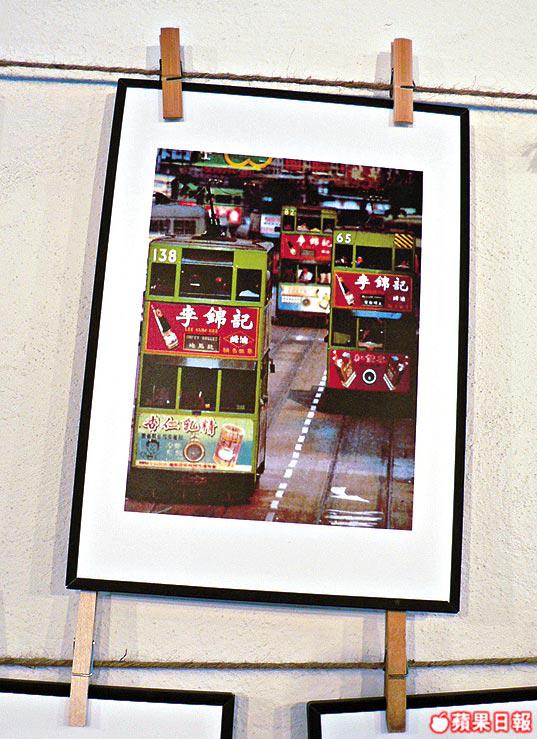

Ruby的《Bakedin2007Consumedin1998》,是把影像印在玻璃上,再倒在真的糕餅皮上,觀眾會見到一盤蛋撻上呈現出一隻飛機。

八樓03室

這是裝置藝術家Janice和畫家林皮的工作室,Janice說:「這是香港第一個讓這麼多藝術家進駐的地方,我最鍾意大部份工作室圍向中庭,這裏經常有人大叫,可能是借東西或甚麼,左鄰右里互相呼應很有親切感,就像住在廉租屋。唯一不足的是工作室面積太小,令創作很有限制。」

與別不同的藝術寨

把工廠大廈改建成藝術廊的不是新意念,不說外國,在北京都有著名的798藝術村,而香港也有牛棚和火炭藝術村,那麼JCCAC有何特別呢?中心的行政總裁呂豐雅指出:「JCCAC的舖租比較低廉,約五元一呎,加上管理費,一個三百呎的舖位月租一至二千元。如果不需擺放很多器材,兩三個人可共用工作室分付舖租。這扶助了本地讀藝術的畢業生和創意工業,現已有12個讀藝術的碩士生在這裏。」JCCAC和火炭藝術村都是由工廠大樓改建成,兩者有甚麼不同?他指出:「火炭那邊不可以叫藝術村,那邊的藝術家是自發性地搬進去的,工作室沒有被策劃而零星地分佈。而JCCAC是有組織和有理念地策劃的一個studiocentre,全部工作室聚集在一起,藝術家可以經常互相交流。但藝術家不可住在工作室,所以JCCAC都不可以叫藝術村,而只可以叫藝術營運基地。」

開幕黑房主題展

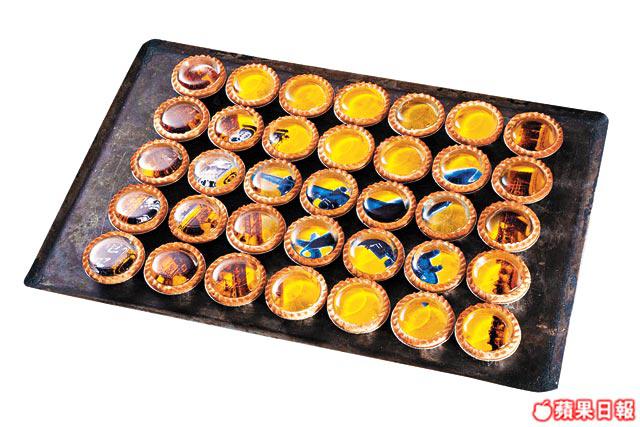

JCCAC開幕展覽分四個主題,《當代迴響》是藝術家表達他們對工廠大廈的共鳴,作品包括繪畫和雕塑等。《藝術傢俱》是利用工廠大廈的共用空間擺放藝術家製作的家具,作品分散在各層展出。五樓則有《明日之星》,展示一班新進藝術家的作品。而《圖像反思》則是以集體回憶為題,作品包括攝影和影像媒體,而七樓19室更是一間模仿相機拍攝過程的黑房,黑房有一個孔讓光線進入,令JCCAC對面的大廈影像投射到黑房,讓觀眾置身巨型相機中,十分有趣。

賽馬會創意藝術中心

(23531311)石硤尾白田街30號