今天上映的新蝙蝠俠電影,用上「TheDarkKnight」作名字,全因為漫畫家FrankMiller。在86年推出《Batman:TheDarkKnightReturns》漫畫,將漸入谷底的蝙蝠俠整頓過來,承先啓後,沒有他,就沒有今天的蝙蝠俠。1940年首次出現的小丑,在他筆下是蝙蝠俠的殺父母仇人;今日《Batman》不再是色彩斑斕的娛樂片,多了顛覆說教。小丑本是神經病,他筆下的蝙蝠俠,也是個神經不正常的偏執狂。

記者︰陸俊雄

攝影︰伍慶泉

小丑新勝舊

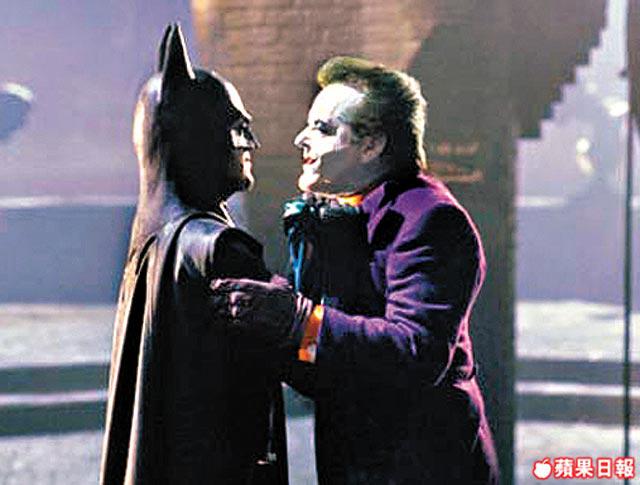

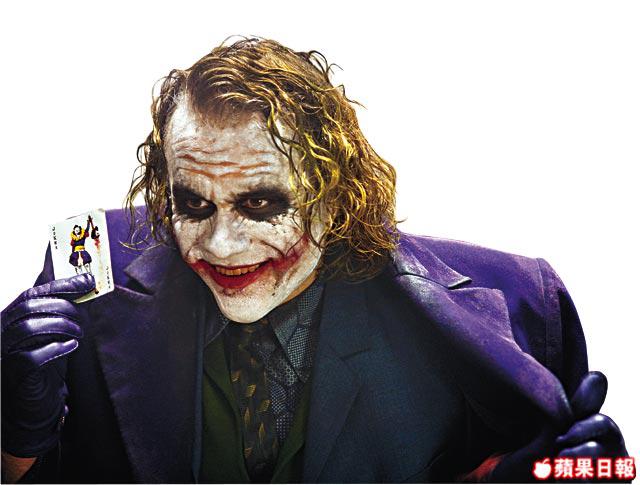

「積尼高遜所演的小丑是在自娛,像在做舞台劇,有時像智者;他令人失笑,但不至覺得恐怖。」看過首映後,影評人紀陶對希斯所演的新版更為推崇,「漫畫中的小丑是神經病,要令人覺得驚才似樣,希斯做到了。」希斯真人死了,戲未上焦點已落在小丑身上。「普遍認為,89年和92年米高基頓所演的蝙蝠俠是最好,但當時評語卻是好壞參半。」可能後來的太爛,佐治古尼自己也認為是自己演蝙蝠俠是生涯中的污點。「基斯頓比爾是GoodCasting,因為他的經歷和蝙蝠俠好脗合。史提芬史匹堡《太陽帝國》中,那童星正是基斯頓比爾,他小時候已在東方見過很多西方人不了解的事,正如《BatmanBegins》去了西藏學武一樣。」導演基斯杜化路倫將新蝙蝠俠拍成英雄不再,觀眾要思考的就更多。「蝙蝠俠跟小丑一樣是神經病,只是沒有入到精神病院罷了。」世界是否再需要英雄(美國),是主要的研究課題。

顛覆完再顛覆

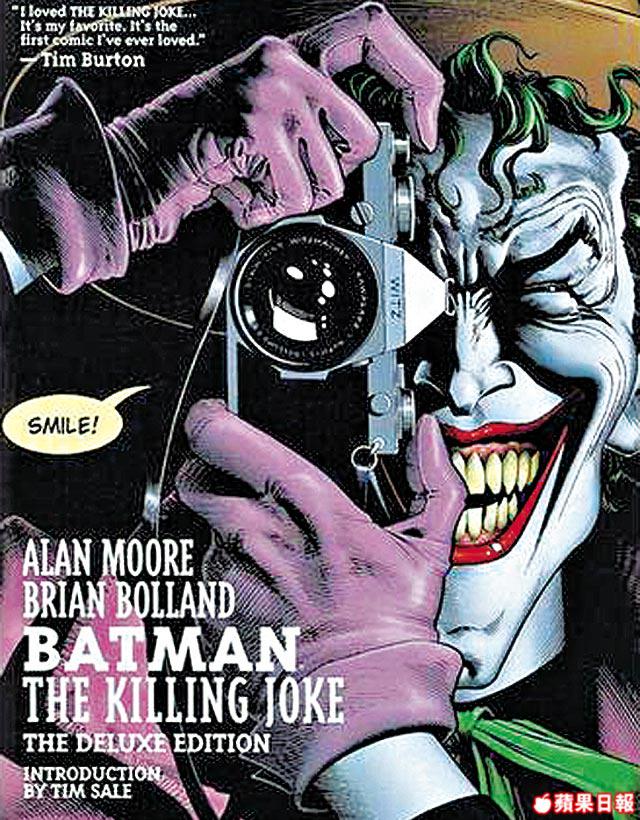

66年彩色電視版出現,那打斜式的畫面、漫畫字幕、PopArt調子,曾令《Batman》上過高峯。「片頭是卡通做的。」紀陶說得手舞足蹈,「那時是搞笑片,每次上集講蝙蝠俠和羅賓被捉,下集用低能方法解圍。有集二人更與青蜂俠一齊被捉,正要被壓成郵票,最後蝙蝠俠竟用一條鎖匙卡住齒輪脫身。」89年當添布頓要拍電影版時,大家都以為會沿用此風格,「添布頓拍卡通起家,豈料拍出來是黑色電影,戲迷都嚇了一跳!添布頓也承認是受FrankMiller影響。」路倫版雖然不是百分百跟足FrankMiller,但風格一致。「是Frank寫小丑殺了蝙蝠俠的父母,在舊情節中加入新角度,令美國漫畫由娛樂性,變為角色立體化,更多心理描述。」蝙蝠俠走這種方向更貼近今日美國社會。「上集主角其實在反自己BlueBlood身份。」今次他更變得人見人憎,為找出小丑下落竟不擇手段,是再次對《Batman》進行顛覆。

東西文化衝突

美國有句諺語︰「找罪惡源頭要到唐人街。」今集選了香港多少也在醜化香港,紀陶︰「戲中香港是個用錢就能做任何事的城市,我擔心電影在中國不能放映。」事實上,後911的荷李活劇本都集中走兩大方向:一是世界不再大黑大白,不只描寫英雄內心世界,英雄要為世界負上更大擔子,像漫畫蜘蛛俠911時也到過世貿救人;二是「東西文化衝突」,「西方仍然看不清東方底蘊,是友是敵是未知之數。」上集BruceWayne打西藏忍者,今集來到香港是文化衝突主題的延續,紀陶更認為下集所有入了精神病院的奸角放晒出來,而且到中國打場大戰,那就最完美。

英雄不可殺人

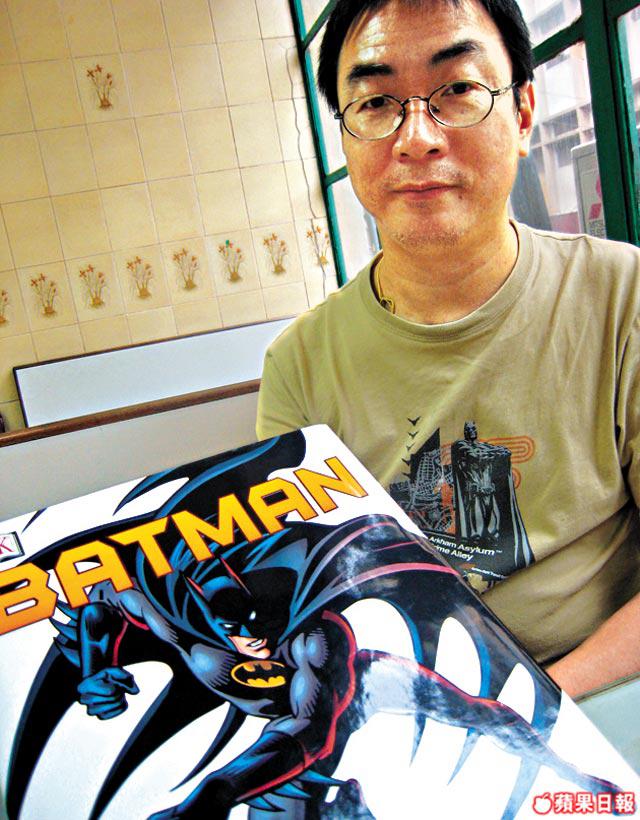

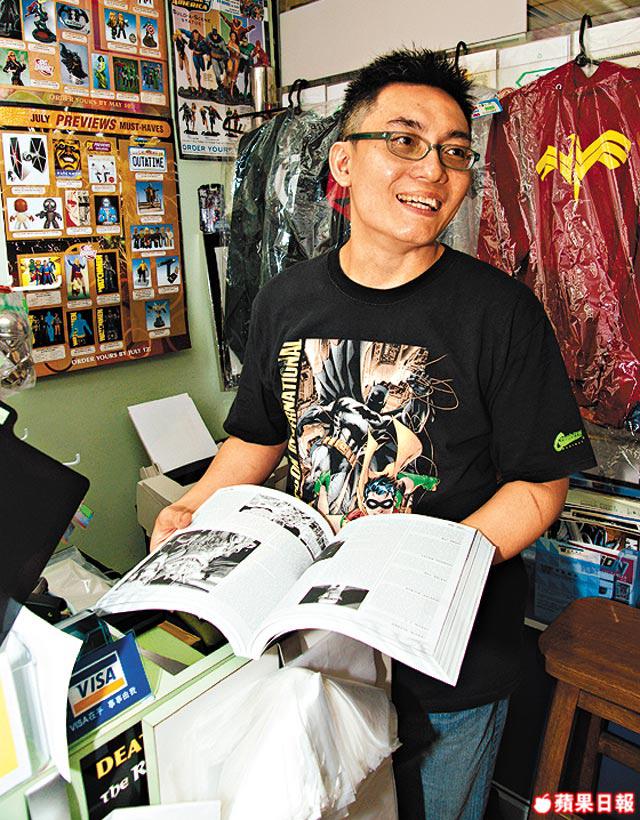

經常想,FrankMiller既然也有能力當導演,《SinCity》和《戰狼300》也出色,何不直接找他拍《Batman》,描寫內心戲和對社會批判的功力十足。可能跟紀陶了解的一樣,他太踩界了,而且《Batman》是玩不得的戲寶。專賣美國漫畫的Jerome也說︰「美國英雄漫畫是有模式要跟從的,就是不可殺罪犯,所以小丑最多是拉入精神病院,這也令角色可以一直長賣下去。」英雄也要奉公守法,像在香港做警察,開一槍事件也能炒得很大,所以新戲說蝙蝠俠犯上殺人罪名(雖然是為雙面人頂罪),有如真實美國芝加哥的葛咸城,也是不能原諒的。

漫畫查詢:

Clark'sComics(28907718)

銅鑼灣中心地庫B7號