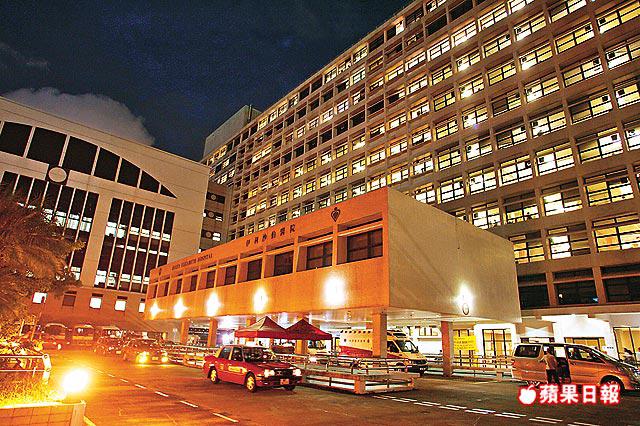

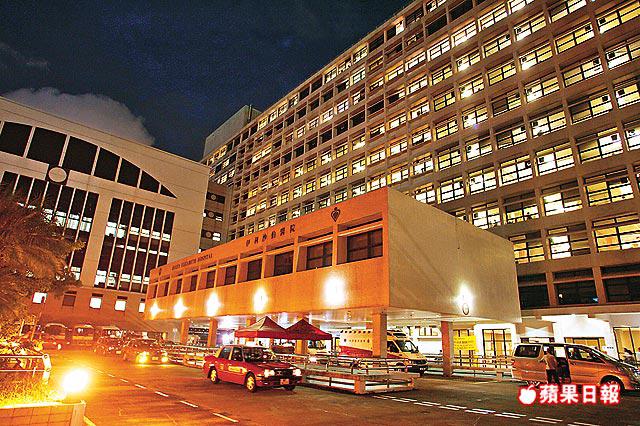

【本報訊】伊利沙伯醫院黑色5月!繼去年5月在10日內有3名病人進行通波仔手術後死亡,事隔一年,今年5月底該院再有兩名病人,分別因心肌梗塞及心絞痛進行通波仔手術,其中一人手術後24小時內死亡,另一人搶救兩日後不治。院方解釋,兩人病情嚴重,手術風險很高。有病人組織則認為醫院應徹查事件,若有人為失誤,應追究責任。

「連刷牙食飯都痛」

伊利沙伯醫院心臟科顧問醫生陳鑑添昨日證實,5月底兩名年逾75歲的女病人,進行通波仔手術後死亡。其中一名病人數月前開始出現心肌梗塞,曾做過兩次通波仔手術,今年五月再因心臟病發入院,另外兩條血管收窄,核子鏡檢查顯示她部份心臟肌肉缺氧,進行通波仔手術是唯一的緊急治療方法,否則其心臟會一直衰竭致死。

事前院方已知會病人及其家人手術屬高風險,獲同意才進行手術。手術雖然打通閉塞的血管,但由於病人心肌壞死非常嚴重,加上心臟反覆休克及肝腎衰竭,經過兩日搶救後,終告不治。

另一名病人亦因血管閉塞及心絞痛,今年2月至5月期間,先後入院6次,因搭橋及通波仔手術太高風險,院方最初建議用藥物治療,但後來心絞痛令病人痛不欲生,「連刷牙,食飯都痛」。

病人5月底再次入院,「血管一日窄過一日」,將藥物加到最大份量亦無效,院方與病人及其家人商討後,決定為病人進行通波仔手術。手術後病人心肌壞死嚴重,24小時內在深切治療部死亡。

死因裁判官已跟進

陳鑑添否認是醫療失誤,兩宗手術均由兩名資深心臟科顧問醫生、副顧問醫生及一名心臟科醫生進行,有關手術在緊急下進行及風險高。兩宗個案交由死因裁判官跟進,並已完成死因研究程序,認為死因與手術無關,不需開庭審理。

據悉,有份參與今次兩宗手術的其中一名醫生,是負責去年五月,伊院10日內有3名病人進行通波仔手術並死在手術枱上的個案。陳鑑添指,不便透露負責手術醫生的姓名,指手術是團隊進行及負責。

病人互助組織聯盟主席張德喜表示,醫院應徹查事件,若有人為失誤應追究責任;若病人本身病情嚴重,則反映是手術風險較一般人高。社區組織協會幹事彭鴻昌表示,醫院需檢討是否有足夠資源,配合醫生進行高風險手術;及事前是否已清晰解釋手術風險。

伊利沙伯醫院近年醫療事故

時間:08年5月底

事件:兩名病人進行通波仔手術後死亡,其中一名手術後兩日死亡;另一人手術後24小時內死亡

時間:07年10月

事件:一名手術室護士將一盆用作過濾已進行手術用具的清水,誤當作消毒藥水,替超聲波導引器消毒,令4名病人或被交叉感染

時間:07年10月

事件:肺癌病人墮樓死亡〈圖〉,醫生誤診腫瘤為良性,將患肺癌病人的肝腎器官,移植予4名病人

時間:07年5月

事件:一名心臟專科醫生在10日內,為17名病人做通波仔手術,結果3人死於手術枱上

時間:07年4月

事件:院方進行首宗縮胃減肥手術即告失敗,中年漢被刺穿大動脈死亡

時間:06年7月

事件:護士錯誤注射30毫升的抗凝血藥給另一男病人,是醫生口述處方的10倍

資料來源:《蘋果》資料室

伊院去年三人通波仔死亡

【本報訊】伊利沙伯醫院再發生心臟病人在進行通波仔手術後短時間內死亡,院方表示,高危心臟休克病人在該院進行有關手術的整體死亡率,與醫院管理局的整體醫院統計死亡率21.3%相若,這數字比只用藥物治療70%死亡率少三分二;惟該院在去年也有三人在通波仔過程中死亡。

曾惹醫學界質疑

伊院發言人指出,在過去24個月該院共進行2,100宗通波仔手術,其中26%為高危及緊急個案,如急性心肌梗塞、不穩定心絞痛、和患有長期心絞而不適宜進行心臟動脈搭橋手術的病人。院方引述國際期刊01年的文獻,指這類高急心臟休克病人的住院死亡率為46.4%,用藥物治療死亡率則為70%,顯示該院手術的死亡率較低。

不過伊院去年中被揭在5月有三名病人於通波仔手術過程中死亡,引起醫學界關注。其中一宗為80歲病人,醫生為病人注入顯影劑時,沒有及時發現針管未注入顯影劑,即只有氣體,形同打空氣針一樣,導致病人死亡;另一宗為46歲男子,病人植入心臟支架時血管即告爆裂,搶救失敗;另有一名99歲老婦植入心臟支架後,分支血管出現問題導致栓塞死亡。

該三宗事故涉及同一資深醫生,當時引起醫學界質疑伊院疑想多做這類手術,令時間不足。