奧運前夕,北京爆出一宗巨額詐騙案,引發來自全國各地的數百名客戶蜂擁至京。聲稱將在港美上市的北京華夏商品現貨交易所(簡稱華交所),涉嫌詐騙20萬多客戶逾10億元。公司負責人郭遠峰涉嫌挾帶私逃,於本周二晚捲款1.7億元與家人從北京飛往美國。華交所的代理商本周三報警,警方隨即將公司封鎖展開調查,並扣留多名高層及職員。而客戶損失最多的金額高達2,000萬元。為防爆發騷亂,北京當局將華交所位於的西城區北環中心封鎖,不准人出入。

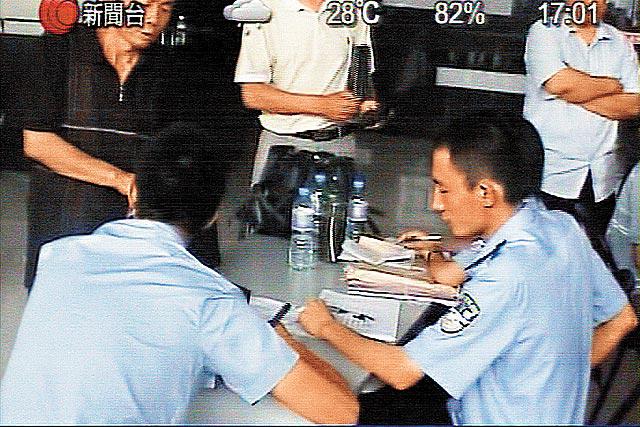

自本周三開始,在全國擁有400多個代理商和20多萬客戶的華交所突然停止交易,前日一早,其在北京西城區北環中心大樓19樓的寫字樓,被400多名客戶和代理商圍堵討債,警方接報後趕到現場,並暫時封閉華交所。

苦主奧運前夕北上討債

「我一直花了最大努力,把我很多親戚朋友拉進來,現在損失200多萬元。」有女客戶昨日情緒激動地在華交所門外向媒體哭訴,她與來自全國各地的100多名苦主,要求當局解釋事件,並要求證監會作出賠償。警方其後替逾400名苦主登記,共涉及一億多元資金。

由於奥運在即,北京警方對事件大為緊張。為防止全國苦主蜂擁至京,昨日下午已封鎖有關大廈,並禁止記者採訪。

有客戶從警方得知,華交所法人代表郭遠峰,已於本周二晚9時,攜妻女坐飛機由北京飛往美國洛杉磯,出發前更將自己北京兩處房產和一輛轎車變賣。據華交所開戶銀行透露,郭出國前兌換了80萬美元外滙。

2001年5月在北京註冊的華交所,前身是於1997年5月成立、位於河南洛陽的聯合商品現貨交易所。據華交所的最大代理商北京納佰商業經紀有限公司職員稱,通過該公司入市的逾千客戶,共2,500多萬元已被捲走,令公司面臨倒閉。

稱明年港美上市製造假象

據該公司人員稱,郭遠峰40多歲,個子不高,操一口正宗的河南腔,上月郭到納佰視察,還稱交易所前景良好,準備明年在美國納斯達克和香港創業板上市。早前,郭更成立理事會,任命很多代理商為理事,推測郭是要給代理商製造假象。

去年底,客戶和代理商開始發現從華交所提取資金越來越困難,部份人開始關注郭遠峰的行蹤。華交所有五名股東,包括其妻及弟妹,郭是最大股東,出資4,620萬元,而股東樊平川已被警方控制;而公司的財政都由郭氏親戚掌控。據悉,郭氏涉及詐騙早有前科,《中國經濟時報》2001年揭露蘭州「中國商品交易市場」詐騙,當時主辦該市場的三家公司被當局查封,而法人代表正是郭遠峰。

華交所的交易平台類似股票交易,客戶註冊後,可在交易系統進行鋼鐵、糧油、石油、煤炭等多種商品交易,低價買高價賣,藉商品價格波動賺取差價,華交所及代理商則賺取手續費,每宗交易收費3元,華交所佔2.3元,其餘歸代理商。

《新京報》/《第一財經日報》/人民網

詐騙案始末

1997年:郭遠峰等人在河南洛陽成立聯合商品現貨交易所

2001年:中國整頓商品交易市場,聯合交易所改名華夏商品現貨交易所,並改在北京註冊

2001-2007年:吸引全國逾20萬人,透過華夏的400多家代理商開戶

2007年底:有客戶陸續發現不能通過網絡正常轉出資金,交易所聲稱是網絡遭黑客入侵

2008年5月起:客戶和代理商均無法提取現金,而郭以交易平台系統故障為藉口推辭

2008年7月8日:當晚,郭坐飛機捲款前往美國

2008年7月9日:兩名代理商報警;警方介入調查,交易所停止運作,資金被凍結,逾一億元資金失蹤

2008年7月10日:逾400多名客戶圍堵交易所,追討款項;警方將交易所暫時封閉,並扣留多名高層及職員

2008年7月11日:續有百多名客戶及代理商到交易所門外聚集,要求解釋停止運作的原因

資料來源:《新京報》

苦主談:「覺得賺錢沒考慮風險」

前年東湊西拼借了10多萬元高利貸,在華交所開戶的石家莊客戶劉斌說,不管投入多少錢,他都無法提取實物。「我根本不知道甚麼是現貨交易,因為覺得可以賺錢,就沒考慮風險。」據悉,沒見到實物,就不能稱為現貨交易。

劉的賬戶去年底開始不能正常轉出資金,他懷疑受騙,上月到華交所總部要錢,「他們怕我鬧事,答應每天給我出2萬元」,結果給了4萬元後就不再理他。

苦主談:代理約見面阿頭忽然失蹤

受害者之一的西安和南昌兩家代理商負責人,因為無法在交易系統提取現金,本周一趕到北京找郭遠峰,要求將自己注入的2,000萬元資金轉出,怎知郭以交易平台系統故障為由推搪,答應翌日再次會面,怎知……

其中負責人高先生複述,周二晚兩人再到華交所,但郭沒有露面,其後二人致電郭,對方卻稱正與官員談事,隨即關機,二人認為事件可疑,翌日報警。

監管不力 騙案重演

「公司名叫『交易所』,居然還能通過工商註冊?」「1.7億元的資金捲走到國外,監管部門一點都沒發現?」「一宗又一宗的特大騙案,何以一次又一次在國內重演?」有學者和業界人士認為,歸根當地是監管部門執法不嚴。

全國政協委員、中央財經大學證券期貨研究所所長賀強認為,華交所早在登記註冊時就有問題,「公司名叫『交易所』,居然還能通過工商注冊?」據悉,近幾年內地湧現出不少現貨交易公司,員工每人一台電腦進行現貨交易。「但敢叫『交易所』的不多。」賀強稱:「現貨交易應該歸商務部管轄。」然而,商務部至今拒就事件評論。

賀強指出,現貨交易不屬於金融範疇,因此不歸證監會管轄,但倉單抽象來看,遠期交割又類似於期貨,因此多數現貨交易公司都在打「擦邊球」。「在中央正致力打擊洗黑錢活動,為甚麼郭能將一億多的資金輕易捲走到國外呢?」有北京證券界人士稱,前幾年,投資內地股市、樓市幾乎大漲,投資者疏於防範,令不法分子有機可圖。他們往往將公司放在北京,並選擇在高級寫字樓設立公司,往往令投資者墮入糖衣陷阱。

和訊網/本報記者