【本報訊】路邊野花不要採,樹上野果不要摘,地下樹枝不要拾,否則可能遭毒蛇「濕吻」。本港去年共錄得82宗蛇咬中毒個案,新界西更是重災區,佔了42%個案。蛇在夏季至初秋最活躍,預料未來數月蛇咬個案將激增,醫生呼籲一旦被蛇咬,應立即求醫,否則分分鐘會因內出血奪命。 記者:白琳

新界西醫院聯網急症部毒理小組本月1日起會為區內醫生提供蛇咬諮詢服務,加快為傷者提供解毒治療。小組成員、博愛醫院急症科副顧問醫生林家強指出,該區去年32個中毒個案中,以青竹蛇為主,其次為眼鏡蛇(飯鏟頭)、金腳帶及銀腳帶,傷者大部份獲處方抗蛇毒血清,可在一天內出院,全部人均已康復。

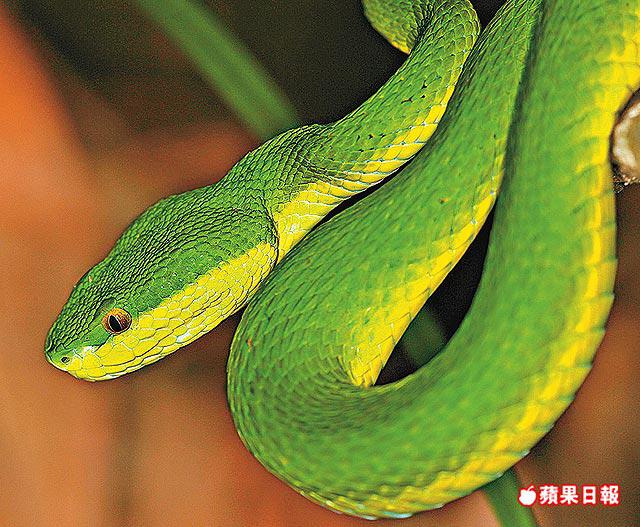

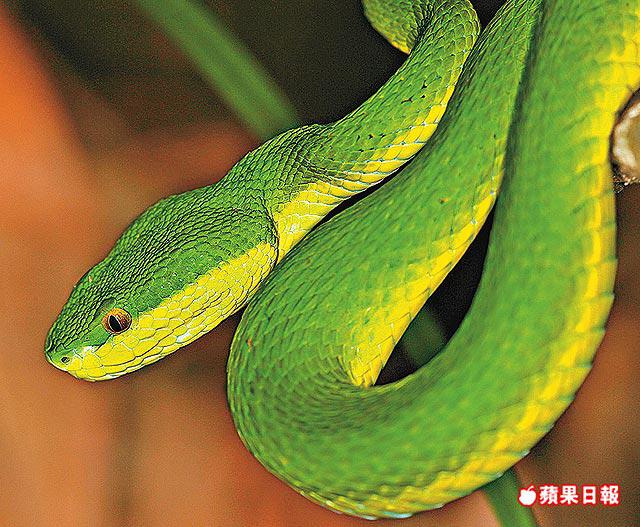

毒蛇長有分泌毒液的口水腺,兩頰較其他蛇類腫脹,因此毒蛇頭部一般呈三角形。不過,屯門醫院急症科部門主管甘澤華形容,難以預測毒蛇咬人時有否分泌毒液,如有即屬「濕吻」,可導致中毒,如無即屬「亁吻」,相對安全,由於市民難以辨別,故一旦遭蛇咬應即時求醫。

戶外蛇咬中毒個案多由青竹蛇引致,甘澤華說,此蛇有天然保護色,有市民摘野果及執樹枝時不慎中招,「有位男士摘朵花送畀人,就俾蛇咬到。」

林家強指出,新界西的蛇咬中毒個案多在村屋發生,經常有居民在屋外執垃圾及除草時,因沒有戴手套而遭青竹蛇咬傷,也有病人的雙腳被咬後,數小時內皮下出血蔓延至整個小腿,雙腿嚴重發黑,若延誤求醫,患者會因內出血奪命。

中招男童 皮膚失感覺

眼鏡蛇喜歡匿藏陰暗處,在屋內發動突襲。林家強表示曾有一名居住村屋的男童,在屋內拿鞋子給父親穿上時,遭藏在鞋內的眼鏡蛇引頸一噬,手部嚴重腫脹,送院後須割開皮層減壓,並接受補皮手術防止感染,最終覆蓋患處的皮膚永久失去感覺溫度及痛楚功能。

不少市民被蛇咬後想活捉毒蛇,讓醫生參考方便斷症,但林家強警告,此舉只會增加再被咬的風險,應在安全情況下觀察蛇的外形和拍照,一旦遭蛇咬,應保持鎮定,慢慢離開現場,用濕布抹走傷口表面的毒液,並除下戒指等飾物,以免窒礙血液循環。

蛇咬謬誤

謬誤:遭毒蛇咬傷,代表已中毒

事實:視乎毒蛇咬人時有否釋出毒液

謬誤:傷口不腫脹,代表沒有中毒

事實:視乎毒蛇的品種。青竹蛇及飯鏟頭可致傷口紅腫,金腳帶及銀腳帶則不會

謬誤:盡快為傷口啜出毒液,以免蔓延全身

事實:此舉可致傷口感染,甚至刺激血液循環,使毒液更快擴散

謬誤:緊緊紮住傷口對上位置,以免毒液蔓延

事實:包紮過緊可令傷口血液循環變差,增加潰爛及壞死風險。正確處理方法應為傷口及周圍組織平均加壓

謬誤:用市面標榜針對蛇咬的急救用品救治傷者

事實:這類用品缺乏醫學證據支持。遭蛇咬應盡快求醫

資料來源:新界西醫院聯網急症部毒理小組