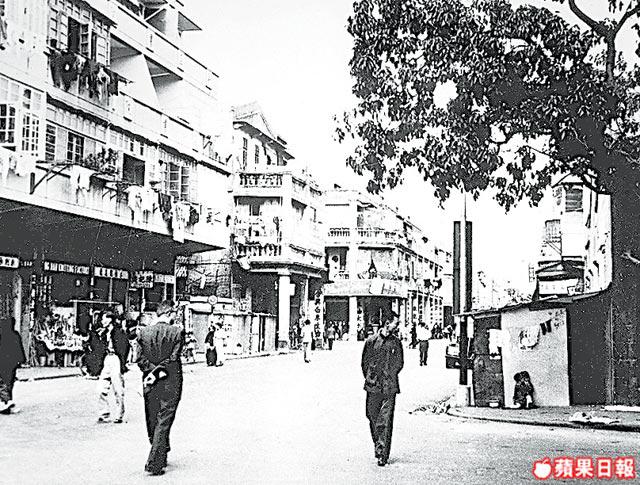

有人說香港已再無建築設計可言,清一色的模板樓,既無個性亦無歷史,要看古建築風情還是要來深水埗。

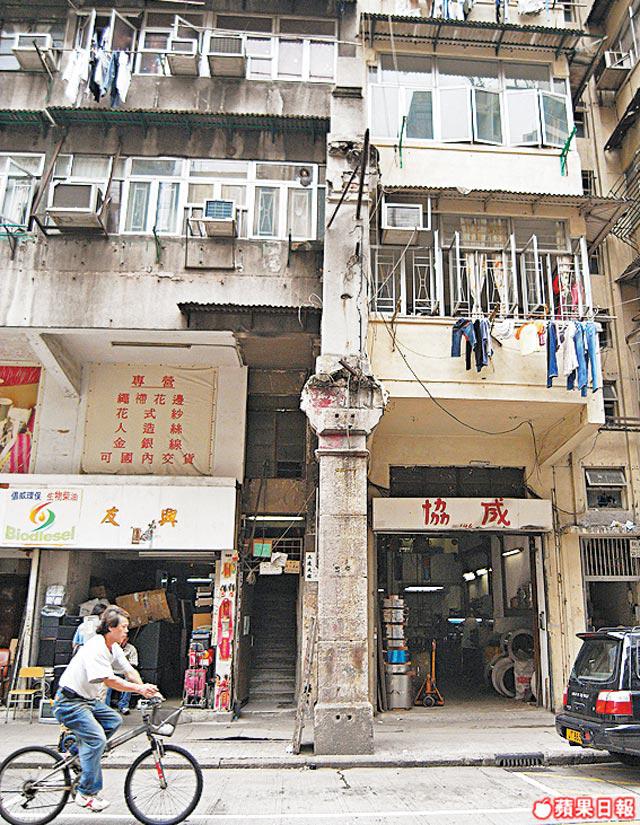

神秘的異形石柱

大南街禮記燒臘廠位置,樹立着一條圓拱形大石柱,結構上卻不屬於背後兩座建築物,明顯是上代建築遺址。同樣建築亦出現在醫局街146號。熟知舊建築的香港大學建築系助理教授姚松炎初時懷疑這可能跟「香港建築特色」之一的PartyWall(派對牆)有大關係:「香港舊時有唔少一梯兩伙的建築設計,中間是樓梯和主力牆,但經過幾十年,當一邊的業主想重建,但另一邊又唔想時,便引來爭議,於是香港政府發明咗一個有趣的解決方法,讓舊建築的主力牆保留下來,最後可能出現兩新建築之間仍然夾着一堵牆!」但當派對牆不存在,卻只空餘一條半途而止的大石柱,僅是昔日老街的遺蹟,姚教授不得不輕嘆一聲「異形」。我看內裏埋藏的故事,還有待出土之日,說不定還藏有某些天大秘密!

新亞書院舊址的前世今生

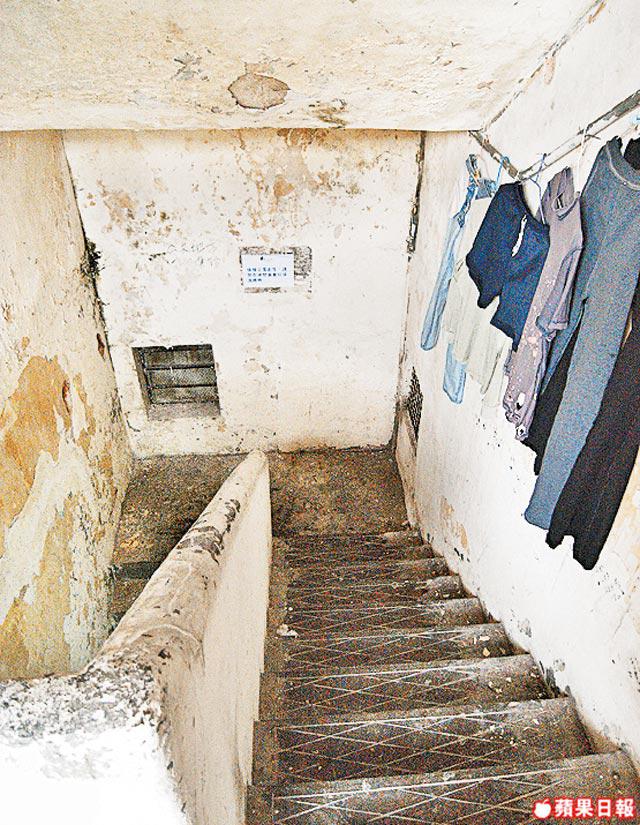

市區重建局年初宣佈將新亞書院舊址上蓋重建為高樓,地下則改建成紀念公園,邀請曾於上址授課的饒宗頤為公園題字,打造文化旅遊地標。但昔日那無可替代的課室,今日的板間房民情既已不再存在,還拿座紀念碑來幹嗎?姚教授說:「在建築設計上,我們甚至可以把三、四樓的新亞書院連同樓梯,獨立保留下來,但又同時可以重建,盡量發展土地資源……如果原居民有權決定重建設計,這絕非不可能。」

新亞書院舊校舍位處桂林街61至65號三、四樓,是一座1949年落成的戰後唐樓,中文大學新亞書院第一代校長,國學大師錢穆在「新亞書院創辦簡史」說過:「民國三十八年(1949年)4月,余避禍南下香港,租借九龍偉晴街華南中學創『亞洲文商夜書院』。民國三十九年(1950)之秋,余與唐君毅、張丕介等諸先生改組為『新亞書院』,出任校長。學校遷至桂林街,桂林街在九龍貧民區中新闢,一排皆四層樓,學校佔其三單位中三四兩層,每單位每層約三百呎左右。」

深水埗其他名建築

深水埔公立醫院

醫局街早於1910年代已經存在,現時位於醫局街137號的兩層高建築非原有建築,卻甚具有30年代ArtDeco氣派,主要用途則是供應美沙酮。

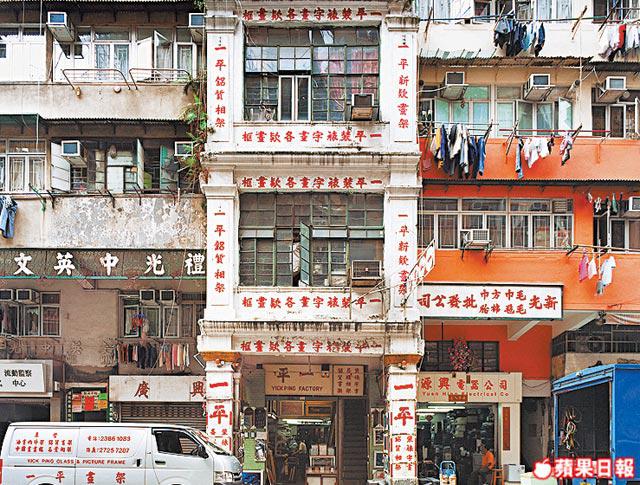

一平大廈

建於1910年,醫局街170號天后廟旁的三層建築「一平」大廈,業主孫景燊先生經營「一平」畫框裝裱50年歷史。

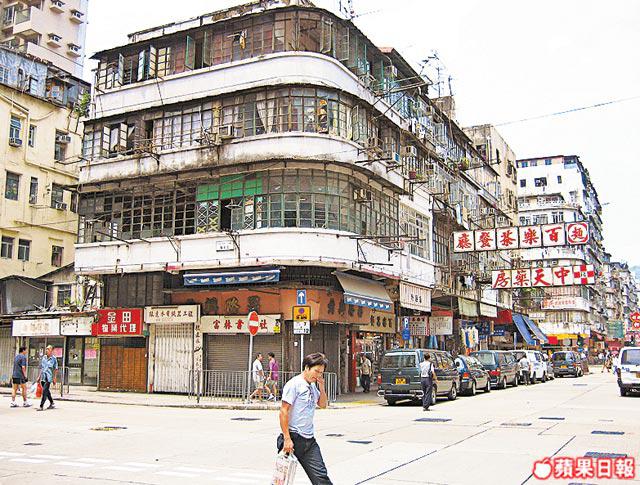

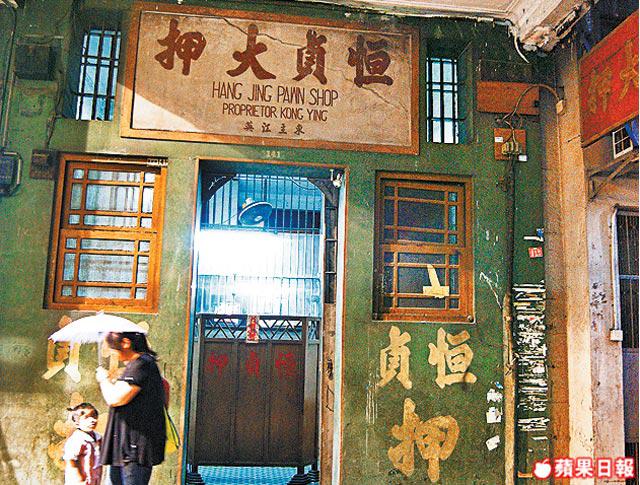

恒貞大押

「恒貞大押」位處長沙灣道與北河街交界,從牆身色澤用料、木窗裝潢都是上乘押舖格局。

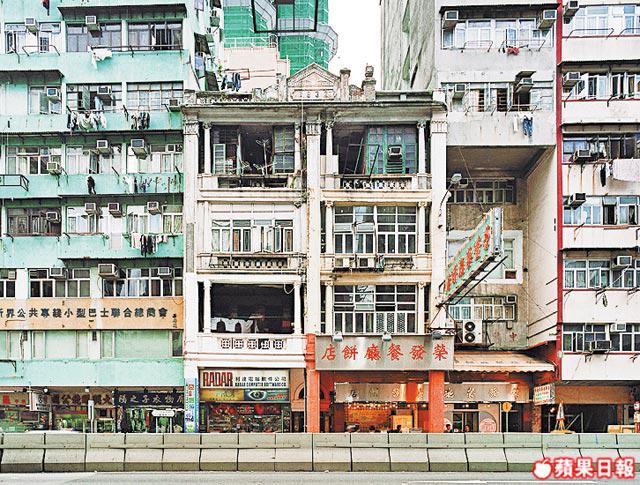

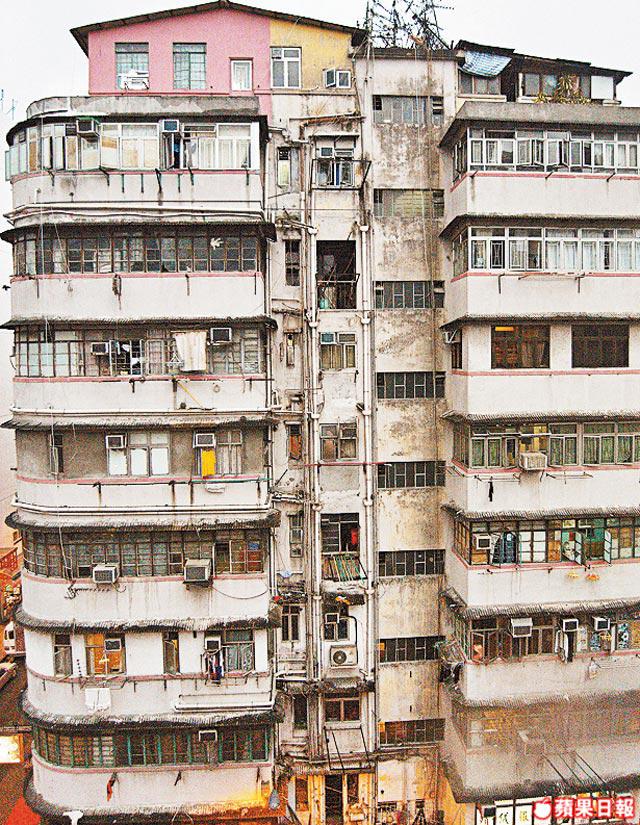

豪宅「1932」

欽州街57號,黃金商場對面的古建築「1932」,住了許多低收入的原居民,也有83歲的老婆婆,但當年建築所用的豪華用料,今天仍輪廓分明。