美國太空總署的「鳳凰號火星登陸器」(PhoenixMarsLander),經過近10個月飛行,終於抵達火星,準備在本港時間明晨於火星北極降落,若過程成功,將會對北極土壤和凝冰展開實地勘察之旅,研究火星北極是否有生命,以及是否適合未來太空人居住。

在本港今晨10時46分,「鳳凰號」會啓動火箭推進器,轉向逼近火星北極。太空總署調校好「鳳凰號」軌道後,在本港時間明晨7時39分,把「鳳凰號」跟飛行體分離,七分鐘後會以時速20,277公里衝入火星大氣層,其間張開降落傘減速,再用脈衝火箭引擎減速到時速8公里,以三個支架緩緩着陸,整個過程為期七分鐘。

靠太陽能 壽命三個月

人類探索火星50多年來屢遇挫折,不是墜毀就是失蹤,近年以氣墊彈跳卸去下墜衝力,成功把探測車「勇氣號」和「機遇號」安全着陸,但弊處是偏離目標着陸點,因此太空總署今次不採用氣墊幫助,以引擎減速方式降落,目的是要測試新系統,以便將來準確把太空人降落在指定的火星位置。若失敗的話,造價4.57億美元(逾35.6億港元)的「鳳凰號」就要泡湯。

若一切順利,地面控制中心將於早上7時53分收到「鳳凰號」傳來的安全着陸訊息,在兩個小時後會傳來人類從未見過的首張火星北極圖片。

「鳳凰號」隨即在-73℃至-33℃的極低溫下運作,但它不像「勇氣號」探測車可四處走動,而是留在原地探索,打開氣象天線,收集極地的氣溫數據,計算該區的水蒸氣和雲層,並利用機械臂就地探測,可挖到7厘米深,尋找火星北極表面之下是否存在凝冰和生命證據,泥土或冰塊會放進一個微小容器內分析,若發現鹽份或沉澱泥,即代表火星過去曾有水。「鳳凰號」的壽命最多只有三個月,因為它只靠太陽能維持能源。

探測任務 由大學領導

「鳳凰號」降落後,控制權就會交給亞利桑那大學研究員史密斯(PeterSmith),這是首次由大學來領導火星探測任務,太空總署只負責技術執行。史密斯說:「『鳳凰號』不止研究火星永久凍土是否存在有生命,還會評估這個佔火星25%的地區是否適合人類居住。」 美聯社/法新社/美國《今日美國報》

「鳳凰號」降落火星過程

「鳳凰號」明早降落火星北極,展開長達三個月的勘探,收集和分析火星的土壤及凝冰

火星小資料

直徑:6,794公里

大氣層成份:95%二氧化碳、3%氮氣

氣壓:相當於地球的1%

平均氣溫:-87℃至-5℃

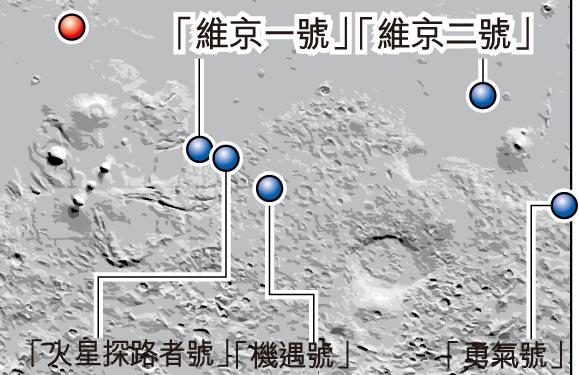

美國多個火星探測器降落位置

降落地點:北緯68°,東經233°的北極平原

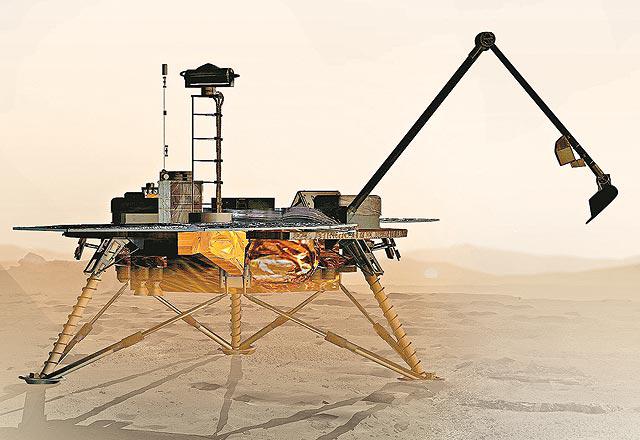

「鳳凰號」解構圖

‧高:2.2米 寬:5.5米

‧甲板直徑:1.5米 重量:350公斤

‧操作壽命:90天

‧氣象站:負責監測火星北極氣候變化

‧地面立體影像器:離地面2米,可拍攝火星北極的高清全景圖,給予地球科學家一個立體影像,方便指揮機械臂工作

‧機械臂:2.35米長,可挖開火星泥土,尋找裏面是否有凝冰,並將樣本送到登陸器上面的儀器,即時進行分析

‧機械臂攝影機:能拍攝土壤和冰塊的近距離彩色影像

探索火星競賽

‧1960-65:美蘇展開探索火星競賽,蘇聯六次派遣探測器失敗,美國多次失敗後,「水手四號」終在1965年7月飛到火星,首次拍到21張近距照片

‧05/1971:美國「水手九號」成功拍攝火星表面及火星衞星的照片;蘇聯的兩個火星探測器成功進入火星軌道,但探測車無法運作

‧1976:美國「維京一號」和「維京二號」成功降落,偵測到火星土壤的化學活動

‧08/1993:美國「火星觀察者號」在進入火星軌道前突然失去聯絡

‧1997:美國「火星環球勘測者號」和「火星探路者號」,先後進入火星的軌道和降落在火星表面

‧07/1998:日本「希望號」探測船因機件故障,無法進入火星軌道

‧12/1999:美國「火星極地登陸器」在降落火星南極時失去聯絡

‧10/2001:美國「火星奧德賽號」進入火星軌道,勘測火星的地質和天氣

‧06/2003:歐洲發射「火星快車」,但「小獵犬二號」登陸器在降落時失去聯絡

‧02/2004:美國火星探測車「勇氣號」和「機遇號」登陸火星,展開地面分析任務

‧01/2004:美國總統喬治布殊宣佈在2020年派太空人探索火星

‧02/2007:歐洲航天局的「羅塞達號」飛近火星

‧01/2008:俄羅斯表示在2025年派人登陸火星

法新社