【本報訊】一名妙齡女子於本月8日吊頸自殺身亡,極度思念亡女的母親選擇了在3日後的「母親節」(11日),於女兒身亡的香港仔郊野公園,以同樣的方式,用尼龍繩纏頸上吊結束了生命。警員在這位步女兒後塵的母親身上找到兩封遺書,相信她不堪婚姻破裂,以及痛失相依為命的女兒而走上絕路。

記者:李家傑 張培生 徐雲庭 鄧偉明

警方消息稱,自殺身亡的婦人姓潘(51歲),與姓張的丈夫育有一名女兒,今年25歲。兩夫婦近年因為感情破裂而離婚,潘婦遂與女兒阿雯相依為命。

本月8日,潘婦的女兒在香港仔郊野公園內吊頸自殺身亡。根據警方消息稱,當天清晨5時許,有晨運客途經上址近香港仔上水塘路一組運動鋼架旁邊時,發現一名女子用尼龍繩在鋼架上吊頸自殺。

警員及消防員接報到場,將事主解下證實已經死亡,警員在死者身上無發現遺書,警方稍後聯絡到死者姓潘的母親。

身上發現兩封遺書

女兒突然輕生令潘婦飽受刺激,並多次流露尋死念頭,家人恐她做儍事,已不斷留意她的情緒,欲協助她度過難關,但潘婦最終選擇在三天後(母親節),在女兒自殺的地點,以同一方式自殺身亡。

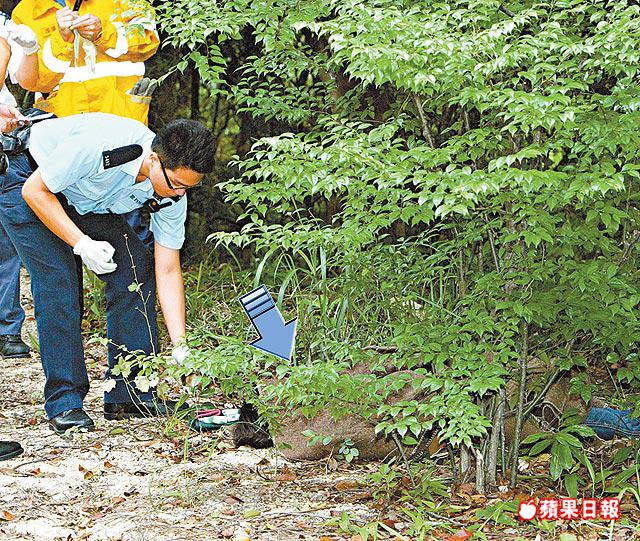

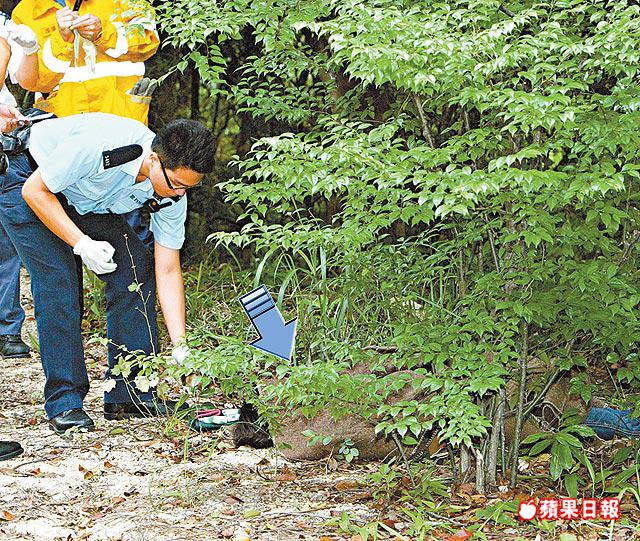

警方消息稱,昨晨7時許,一名姓李(73歲)的晨運客途經香港仔郊野公園時,發現潘婦在山坡一棵大樹上吊頸。警員及消防員到場將她解下,證實已經死亡,且已死去一段時間。

警員經初步調查後,估計潘是在周日晚上在上址吊頸,直至昨晨始被人發現。警員同時發現,死者就是上周四在上址吊頸自殺女子的母親,兩母女自殺的地點相距30米。警員稍後在潘婦的身上發現兩封遺書,遺書內要求家人協助處理身後事。

警方事後聯絡到潘婦的胞姊前往認屍,並向胞姊了解到潘婦曾經婚姻破裂,近日更因飽受喪女之痛而情緒不穩,相信她因為極度思念亡女,在尚未料理女兒後事的情況下,步女兒後塵自殺身亡。

記者昨晚往潘婦胞姊的住所,家人因為非常傷心而不願接受採訪。

沉重心理精神壓力

對於今次事件,亞洲創傷心理研究學會主席、臨床心理學家胡潔瑩博士指出,至親突然離世,特別是自殺等死於非命的原因,會對家人帶來沉重的心理及精神壓力,加上如母親節等節日,亦會令不幸的人感觸良多,加重精神壓力而做出不智的舉動。

特稿

家屬悼至親 自殺風險高

對於一對母女在短短四天內,分別於香港仔郊野公園吊頸自殺身亡事件,專家形容是一個慘劇,相信步女兒後塵的母親是「想同佢(女兒)一齊走。」顯示母親極度思念去世的女兒,最後選擇同一方式和地點自殺。

慘劇首月家人亟需輔導

香港大學賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝說,對於任何人來說,至親去世必定對個人精神和情緒造成巨大影響。根據調查,親人自殺身亡,家屬的自殺風險比普通人高60%至300%(即3倍)。

「佢哋通常唔捨得家人嘅離去,會想同佢哋(死者)一齊走。」葉兆輝說,一些與今次事件相類似的個案,不排除事主因為極度思念亡親亡友,而以同樣方式,在同樣地點步自殺者的後塵而尋死。他說:「通常親人自殺後嘅頭一個月,情況至為緊要,家屬需要接受特別嘅輔導。」

近年發生過多宗母子、祖孫、兄弟以相同方式和地點自殺的事件,當中包括去年5月,TVB前高層職員黃家亮在母親自殺的彩虹邨單位吊頸身亡;去年六月,導演谷德昭的姪兒步祖母後塵,在祖母自殺14個月後,於喇沙書院跳樓身亡。另外尚有去年2月,一對兄弟事隔一年,先後在牛池灣住所同一個窗口跳樓死亡。

本報記者