【本報訊】先天性殘缺、發展差異、侏儒症及創傷骨折等都會令兒童肢體長短不一,需接受俗稱增高手術的肢體延長治療,傳統手術會為病人帶來痛楚,外置支架更會阻礙日常生活,香港大學醫學院去年引入新技術,將一條髓內骨骼延長釘放入骨骼,患者靠腳部運動拉長肢體,每次最多可延長八厘米,新手術的痛楚及疤痕也大減。 記者:梁瑞琼

雙腳的長度差別在兩厘米或以下的病人可使用鞋墊改善,若相差三厘米或以上,便要做手術矯正,否則會令髖關節及脊椎提早退化。

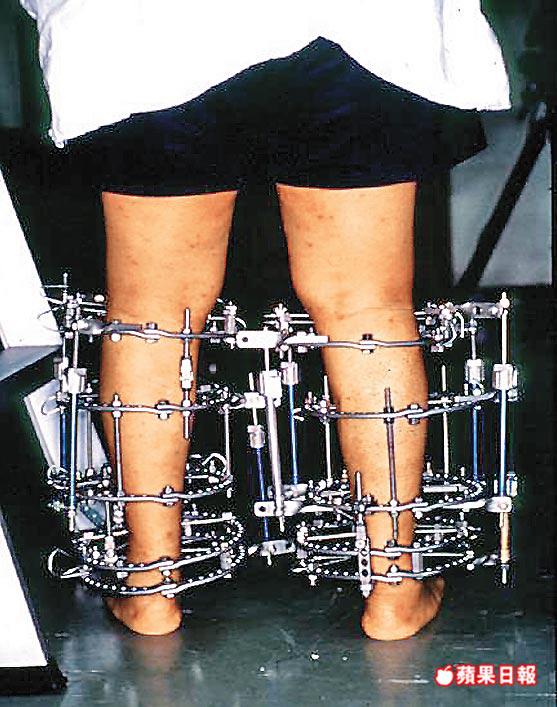

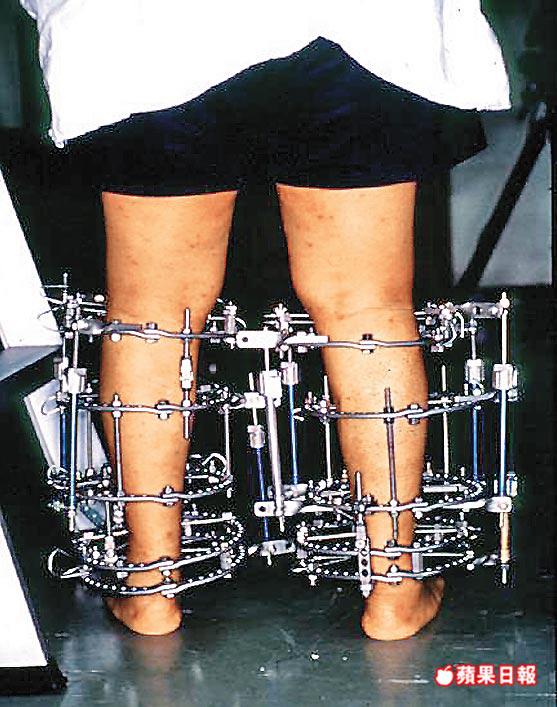

大口環根德公爵夫人兒童醫院矯形及創傷外科顧問醫生周宏表示,傳統的肢體延長手術,需在骨頭中間破開一缺口,再裝上外置支架,以螺絲連接支架及骨頭兩端,病人每天需扭鬆螺絲增長支架長度1毫米,透過支架拉遠骨頭距離,讓新骨生長填補缺口。

周宏指,由於每天只可增長1毫米,若要增長5厘米,便需50日,之後病人再要休息雙倍時間讓新骨生長,故病人最少要佩戴支架約半年,待骨骼完全成熟方可拆除支架,病人多數需要暫停學業或工作,此手術會為病人帶來痛楚,傷口也會長期發炎,留下永久疤痕。

新的肢體延長手術只需將一條髓內骨骼延長釘(IntramedullarySkeletalKineticDistractor)由骨頭前端伸入髓內,再以螺絲固定在骨頭,病人只需每天活動腳部,便可令延長釘每日自動延長一毫米,從而拉長肢體。周宏指,待表面傷口癒合後,病人便可回復正常活動,康復時間較傳統方法快一至兩倍,痛楚大大減少,病人更可免受發炎之苦,疤痕也較少。

手術發育後期進行

由於放入延長釘時或會破壞骨骼前端的生長部份,周宏表示一般會在發育後期才進行手術,骨骼生長畸形或組織發炎病人也不適合此方法,若需增長16厘米或以上的病人,一般會先接受傳統手術,待最後一次手術才會採用新技術。

本港每年約有十多名兒童需接受肢體延長手術,現時已有兩名兒童接受了新肢體延長手術,今年將再有兩名兒童受惠。周宏解釋,傳統的支架可循環再用,但延長釘則是一次性,成本約為50,000元,現時病人需自費,或由慈善團體贊助有關費用。

港大醫學院系列將一連六期、逢周一刊出。

肢體延長手術比較

-裝嵌-

新手術(髓內骨骼延長釘):將髓內骨骼延長釘放入骨頭內,靠腳部活動調校長度

舊手術(外置支架):以螺絲連接骨骼及外置支架,需每日調校螺絲改變長度

-拆除-

新手術(髓內骨骼延長釘):毋須拆除

舊手術(外置支架):待新生骨骼堅硬後拆除

-手術時間-

新手術(髓內骨骼延長釘):約兩小時

舊手術(外置支架):約兩小時

-適宜手術年齡-

新手術(髓內骨骼延長釘):發育後期

舊手術(外置支架):任何年齡,但一般會於1歲後

-不適合人士-

新手術(髓內骨骼延長釘):組織發炎及骨骼畸形

舊手術(外置支架):沒有

-優點-

新手術(髓內骨骼延長釘):痛楚大減,不受外置支架限制

舊手術(外置支架):適合任何病人,沒有次數限制

-併發症-

新手術(髓內骨骼延長釘):有細菌感染的風險

舊手術(外置支架):傷口長期發炎,易細菌感染

-康復時間-

新手術(髓內骨骼延長釘):比舊技術快一至兩倍

舊手術(外置支架):視乎延伸長度,若拉長一厘米,約需兩至三個月康復

-器材成本-

新手術(髓內骨骼延長釘):50,000元(每條延長釘)

舊手術(外置支架):約5,000元

資料來源:周宏醫生