《誠品好讀》4月宣佈休刊,文化界一石起千浪。

官方死亡報告,是紙貴印刷貴,但見中港台各自詮釋它的病理,單看本地薑,作家塵翎說它轉型累事;阿麥書房老細說大環境拖累至此;《Clip》出版經理話關成本事……

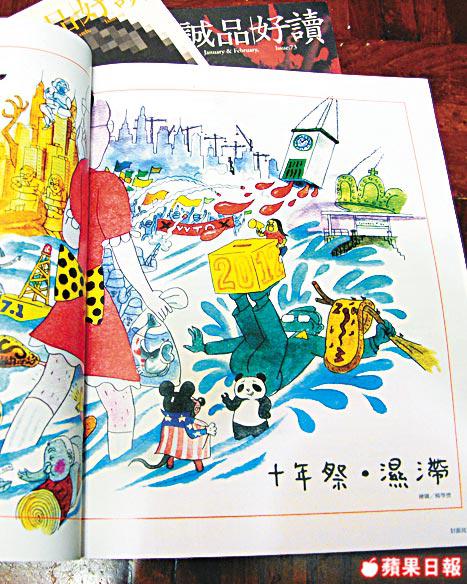

《誠品好讀》屬台貨,香港人卻不隔岸觀火,只因人家曾在本港回歸十年做了一期專題,深入度教本地傳媒無顏以對;賣約50蚊本竟在本港銷量過千……「OneFineDay」亦想為其好好落葬。安息吧!我們!

記者:馮冠芝

攝影:陳盛臣

香港文化界 尋死亡筆記

作家塵翎:轉型致死

塵翎不把《誠品》當雞肋,她將死因說得坦白:「以閱讀雜誌來說,我覺得是走下坡……」她的分析,讓我看到《誠品》從烏托邦出走現實,繼而迷失。當它進駐7-11,面對的市場由「誠品顧客」轉成大眾,連該主編蔣慧仙在接受大陸媒體訪問時,亦承認《誠品》的人文和商業比例調配有變。最明顯是少了閱讀內容,多了有關設計或時尚報道。「閱讀內容變得可有可無,我身邊看閱讀的台灣朋友,好明顯不喜歡了!若說看潮流,《誠品》又不夠潮,是兩邊不着岸!」塵翎狠批,「閱讀雜誌的層面上,它早就先去了戰場。」轉型失據,除了內容洩端倪,整個誠品企業亦明示死因,「3、4年前我把那間24小時誠品書店當作圖書館,那時書放得有焦點、有層次,走一轉已知閱讀界發生甚麼事。但幾個月前重遊故地,書是亂擺,誠品也不再是書店,而是精品店、時尚品牌,企業如此,旗下的刊物又能怎樣?」

出版界Alex:紙貴致死

《Clip》出版經理Alex本身也是《誠品》讀者,深覺可惜!因《誠品》能讓他迅速了解台灣的書市,這對也從事出版界的他來說很重要,尤其當香港的書市基本上是台灣繙譯書的天下。「短期最致命的應是印刷成本上升和經濟連年下滑,特別是雜誌決定要進入7-11,印行量大增,紙價和存貨必成壓力。」

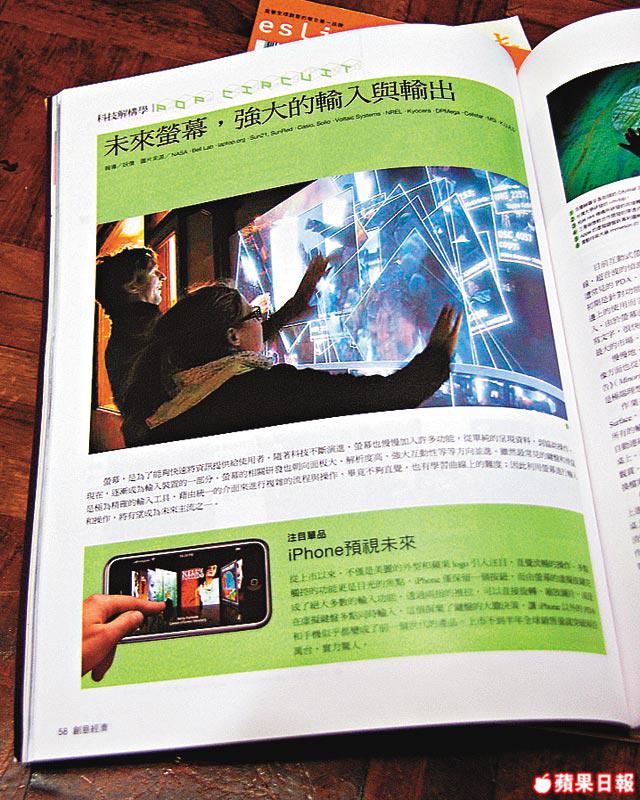

本港發行商莊國棟:大環境致死

阿麥書房老闆莊國棟在本港發行《誠品》,在未開書店前,他已是《誠品》迷,連試刊都有儲,更認識其編輯部成員,「他們撐到今日已好不容易!只能說成本太高,亦再次說明靠文化搵食,真的很困難。」

將文學活化

塵翎在其專欄文章《Lifeanddeathof…》提及《誠品好讀》休刊,「一點不令人詫異」。只看該文,我以為她雲淡風輕,誰知跟她做訪問,信手拈來便是一袋《誠品》,「03年我住在台北常常看,我記得有一期,記者去了作家黃春明的鄉下宜蘭,找回小說當中的場景,我覺得很好看!那是將文學生活化,會令你感受到作家是在甚麼環境下寫作,令你覺得件事唔會係好遠,好真實,好多人味,那時的《誠品》,有種氣質,讓讀者知道文學不是死的!」

同時,塵翎說莫將《誠品》完美化,它也不是標杆!那你心目中的理想雜誌是怎樣?我問她,這也是《誠品》第40期的主題!「真正理想的文學雜誌,在我看來是未出現過!」她的期待,放在有點朦朧的未來,「我認識中國站在一線的傳媒人,見識過他們的魄力、創意、深度……我想真正的中文雜誌快樂時代,就是中國出版業開放自由吧!」

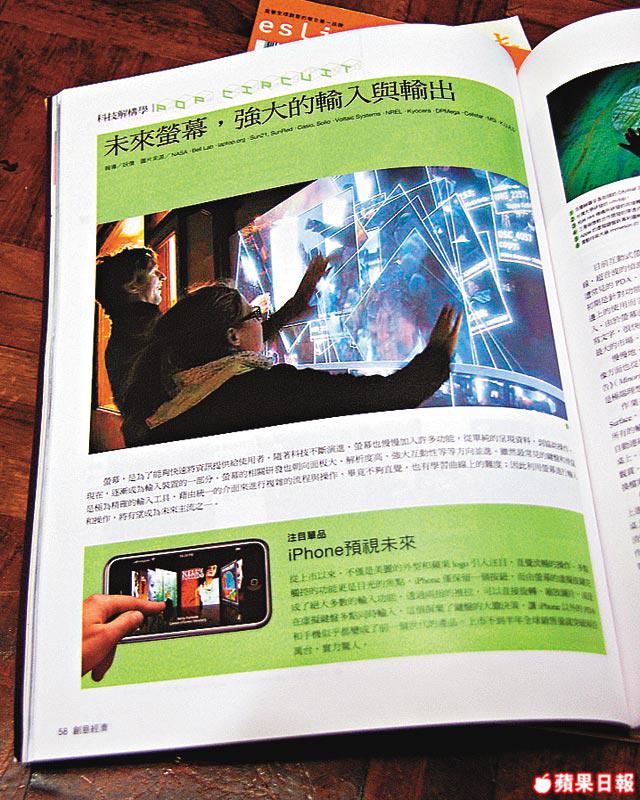

戰場上的快樂「誠」誕

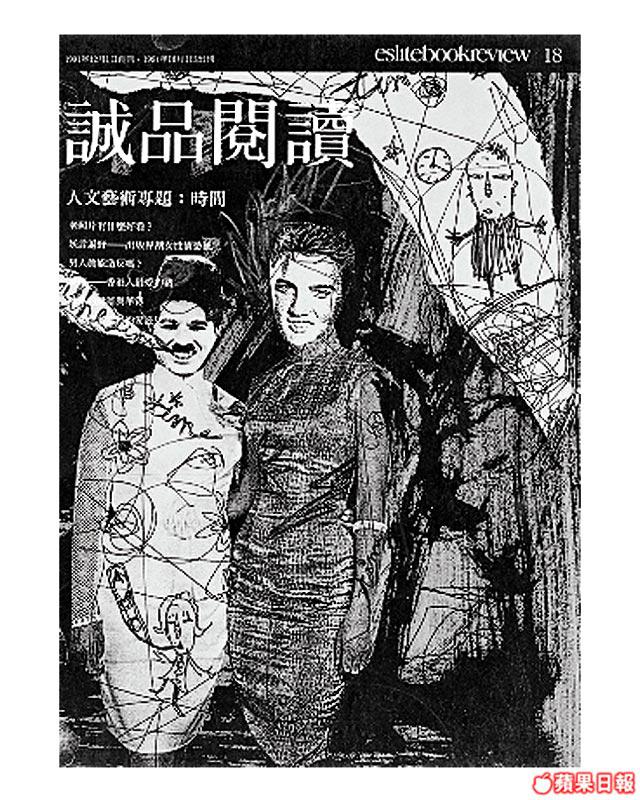

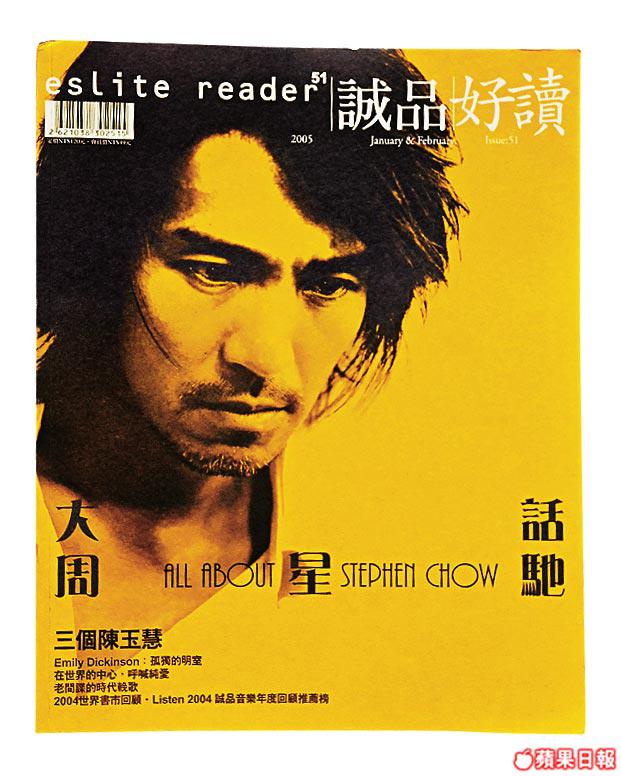

《誠品好讀》前身為92年創刊的《誠品閱讀》,其理念以引進歐美新思潮為主,至96年停刊。00年以會員贈閱形式再戰江湖,深受歡迎。04年轉型非會員制,07年殺入台灣7-11,月售4萬份。在文化沙漠的香港戰場中亦曾沾上輝煌。本月休刊,但不排除會以另一種媒體再現。

集結理想號之頭名撞

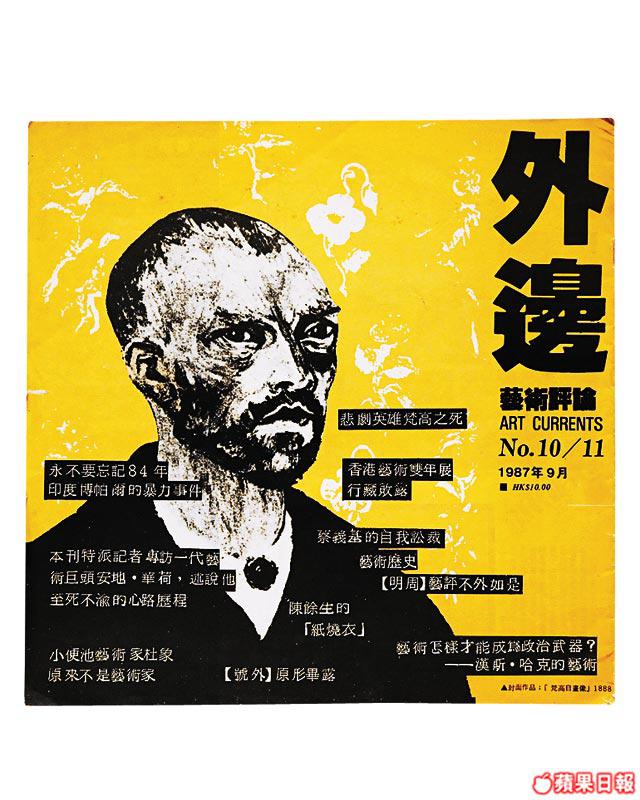

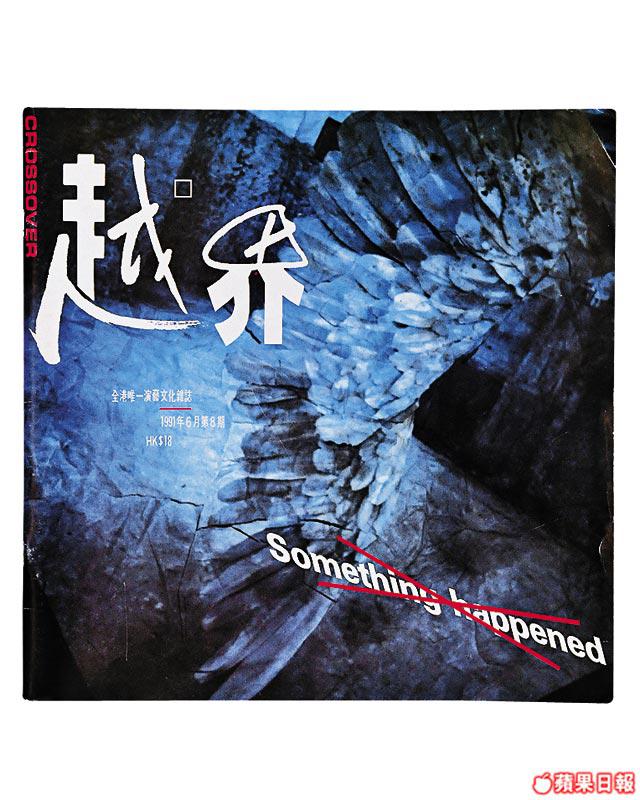

歷年來多少戰死文化沙場的英雄好漢,先行先撞得焦頭爛額!兄弟呀!安心上路!

勝女征得

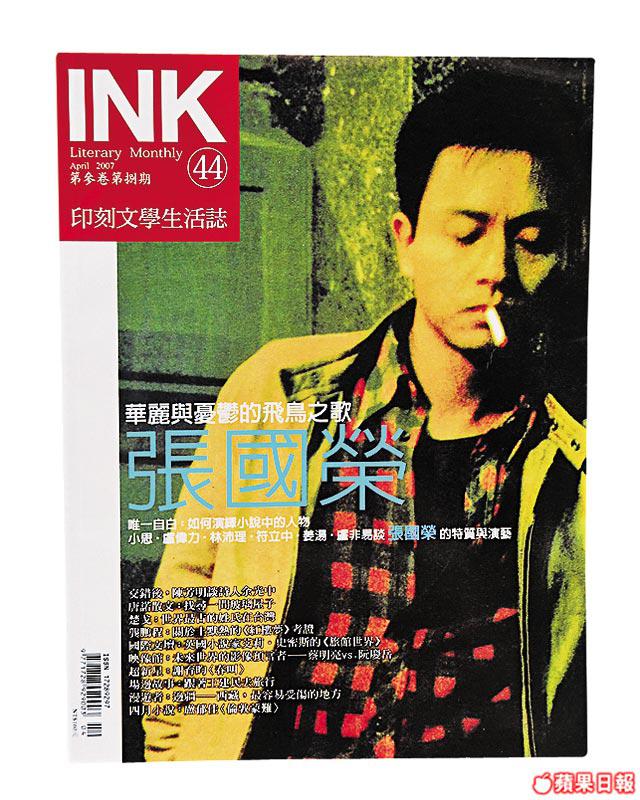

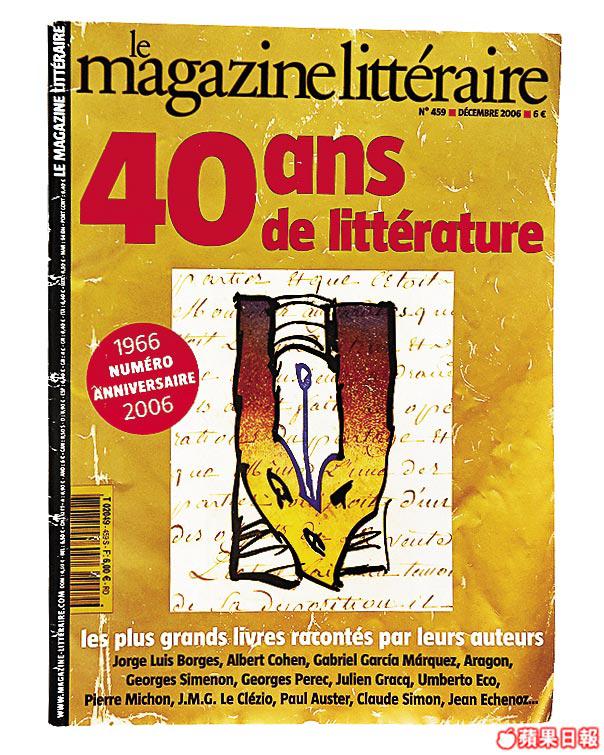

文學雜誌必死?咁又未必!各地文學雜誌,春風吹又生。

後記:不要太悲哀

跟塵翎做訪問,我提議往墳場拍照,她說:「不用弄至如此悲哀吧!」及後,她得悉此稿見報之時,亦是本欄「OneFineDay」死前兩天,便笑說:「你只是借《誠品》來過橋吧!」被拆穿了,我直認不諱,借《誠品》之屍祭我的魂,力證我屬此版最低B一個,但總算曾為文化出過少少少少力。擱筆之時已見日出,周而復始,雞死雞鳴,確實還有很多可能性,又或真如塵翎說,何必,太悲哀?