【本報訊】先進的造影技術可提升醫生斷症的準確性,磁力共振(MRI)及正電子電腦掃描(PETCTscan)近年在醫學檢查上均佔重要席位,前者可造出清晰的結構影像,後者能提供器官的功能性造影。香港大學放射治療學系將進行多項研究,比較兩項造影技術對特定疾病的好處,並會研究兩種影像,打造最準確的身體結構及功能影像圖。 記者:梁瑞琼

港大醫學院放射診斷學系臨床助理教授麥嘉豐解釋,磁力共振是利用強大的磁場,探測身體不同組織內的氫粒子密度,從而造出身體結構影像,主要應用於檢查腦部、肝臟腫瘤及關節等。現有的3T磁力共振造影儀器的磁場相等於北極磁場的4.5萬倍,解像度非常高,甚至一毫米的差別也可清楚看到,並可在30至45分鐘造出全身影像。

磁力共振在腦科檢查的應用越來越廣泛,麥嘉豐表示,正研究磁力共振在老人癡呆症的應用,「患者同普通人嘅腦部功能唔同,所以可以分辨到初期至後期影像嘅唔同,將來能夠立即用磁力共振評定老人癡呆症嘅嚴重程度。」他又指,一些腦部受損引致的疾病,例如自閉症、專注力不足及抑鬱症等,都會是研究的方向之一,除可用來確診,也可用作觀察藥物的效用。

診斷不同階段癌症

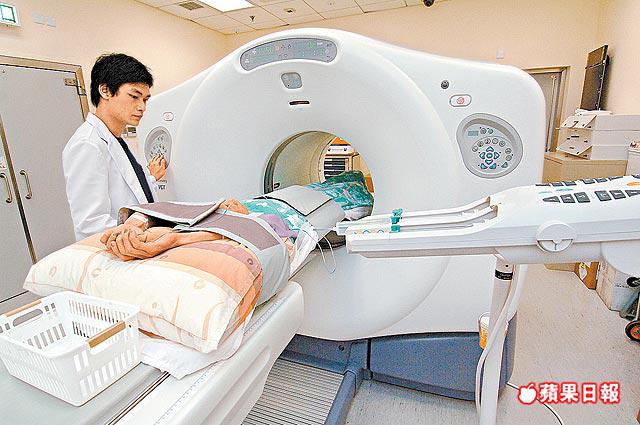

不過,由於肺部內有空氣,會令磁力共振的影像「黑晒」,而正電子電腦掃描則可補不足,港大醫學院放射診斷學系系主任孔碧蘭表示,病人需飲下帶有微量輻射的葡萄糖同位素,由於不同部位的細胞對葡萄糖同位素的吸收量不同,待身體組織吸收後,便可以儀器量度其吸收量,從而造出正電子電腦掃描影像。

孔碧蘭指,影像可反映身體組織的功能,故適用於診斷不同階段的癌症,醫生也可透過圖象的光與暗,判斷癌細胞的活躍程度。不過,肝臟細胞對葡萄糖同位素的吸收較差,故較難以此技術診斷肝癌,由於正電子電腦掃描略帶輻射,兒童及孕婦均不適合經常使用。

兩種造影技術各有優劣,麥嘉豐說,正研究比較不同疾病在應用兩種造影技術的好處,更會研究結合兩種技術,以達最佳造影效果,他以癲癇症為例指,正電子電腦掃描可提供功能上的影像,而磁力共振則可顯示清晰的結構,若可利用電腦技術將兩個影像結合,可為醫生提供最準確的影像,減少手術時對正常組織的損害。

港大醫學院系列將一連六期、逢周一刊出。

兩種造影技術比較

-原理-

磁力共振:利用強大的磁場,探測身體不同組織內的氫粒子密度,從而造出身體結構影像

正電子電腦掃描:以儀器量度身體組織對葡萄糖同位素的吸收量,從而造出影像

-影像特性-

磁力共振:解像度非常高的結構性影像

正電子電腦掃描:功能及結構性影像

-適合用作檢驗的器官/病症-

磁力共振:腦部、肝臟腫瘤、關節等

正電子電腦掃描:肺癌、淋巴癌、鼻咽癌、頭頸癌等

-不適合使用器官-

磁力共振:肺部

正電子電腦掃描:肝臟

-缺點-

磁力共振:病人需保持靜止,否則無法造影

正電子電腦掃描:略帶輻射,兒童及孕婦不宜經常使用

資料來源:麥嘉豐及孔碧蘭醫生