《寶鑑》是潘朵拉的盒子,一打開,世上從此多事。

明明睇落大我10年的攝記A,見我在揭陳秋霞,此地無銀,「邊個嚟?我未出世。」唓,咁我阿媽都未出世囉。

年齡歧視8字頭的編輯B堅稱自己不識少女雜誌,「吓,唔講唔記得有黎芷珊?!」唓,人哋主持《東張西望》成日提㗎。

由是,一部刻記香港樂壇半世紀光輝的唱片誌,側照人間種種嫉妒虛妄,而我,買嘅第一隻唱片已經係CD,Sorry囉!

記者:劉嘉蕙

攝影:陳盛臣

半世紀樂壇見證 陳永業

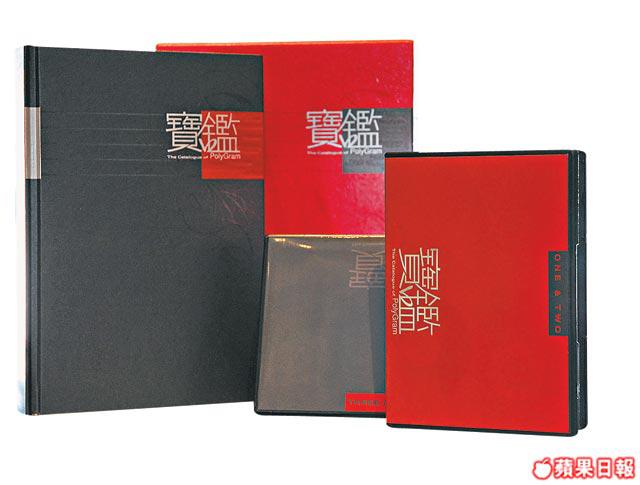

不能怪我見到《寶鑑》就眼發光,此書列齊鑽石至寶麗金至環球年代共1,315張唱片封套及曲目,囊括152位歌手,橫跨半世紀,作為記者,手執《寶鑑》,年中可以㩒少好多次Wikipedia!

負責撰寫書中巨星小傳的資深音樂人陳永業,花7個月上網、跑圖書館搜集資料,現在對歌手背景、樂壇經歷及近況倒背如流,「傳記式文字一定不能有錯,不然是對歌手不尊重,但核對資料過程實在繁瑣,往住為幾隻字花上好幾小時,5、60年代的許多資料更需要親身向歌手求證,有時連他們自己都未必記得。」

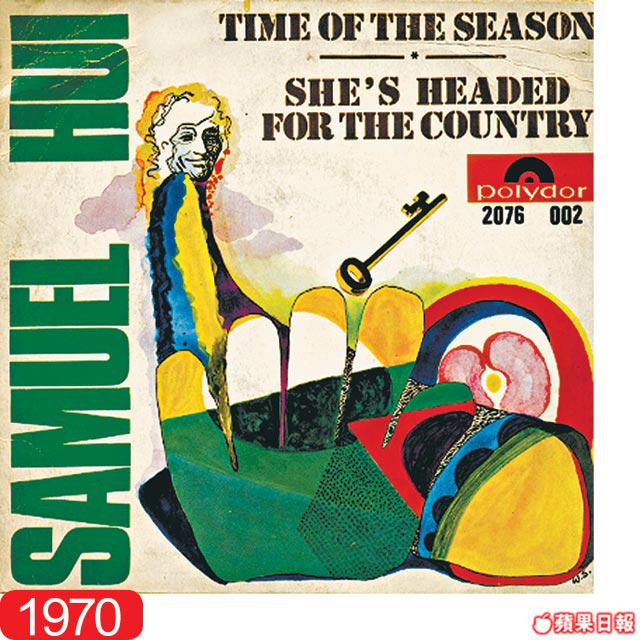

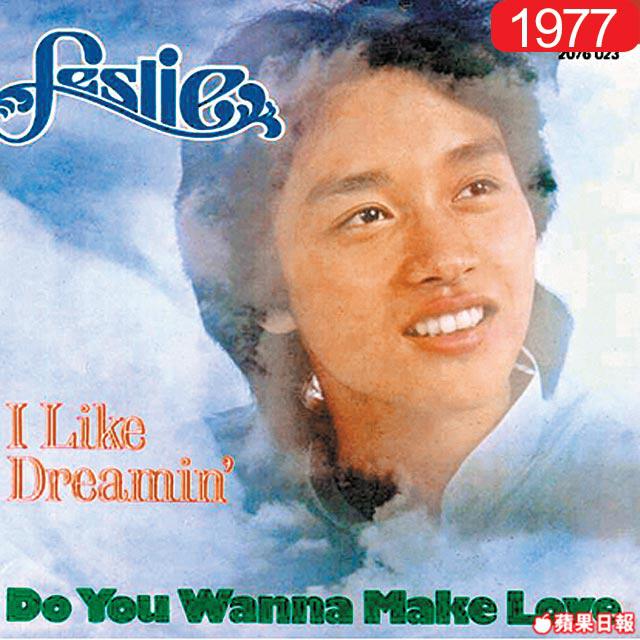

整理百多位歌手資料,讓陳永業對各年代香港樂壇趨勢有了心得,「5、60年代經濟起飛,香港流行曲逐漸成型,當時歌手唱英文歌為主,如江玲、方逸華,也有像潘廸華一類,乜文都唱,是國際化的反映;與此同時Beatles流行帶動組Band潮,本地Band像TeddyRobin、JoeJunior紛紛冒起,另外電台、夜總會及社區舉辦歌唱比賽發掘新人,本地樂壇逐漸成型。」《娛樂直播》主持上身,陳永業還分享一件寫書時發現的小八卦,「原來陳寶珠同JoeJunior傳過緋聞!」

情傾上海三十

60年代末香港樂壇受台風吹襲,發展稍為回軟,「姚蘇蓉、青山、鄧麗君大紅,他們擅長綜藝式表演,對本地歌手構成威脅,羅文跟我提過,那個年代本地歌手賤如地底泥,夜總會晚晚由過江龍壓軸,所以本地薑被迫走埠!一直到70年代初,許冠傑唱廣東歌,加上家家戶戶追電視劇,粵語流行曲才開始發光。」

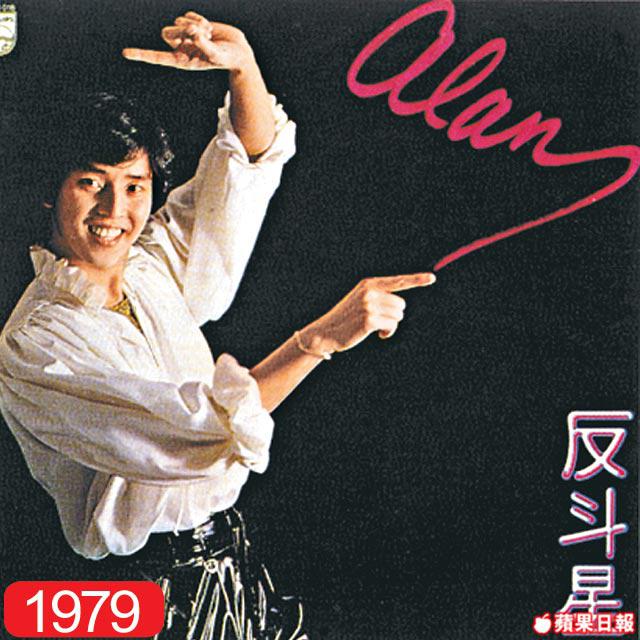

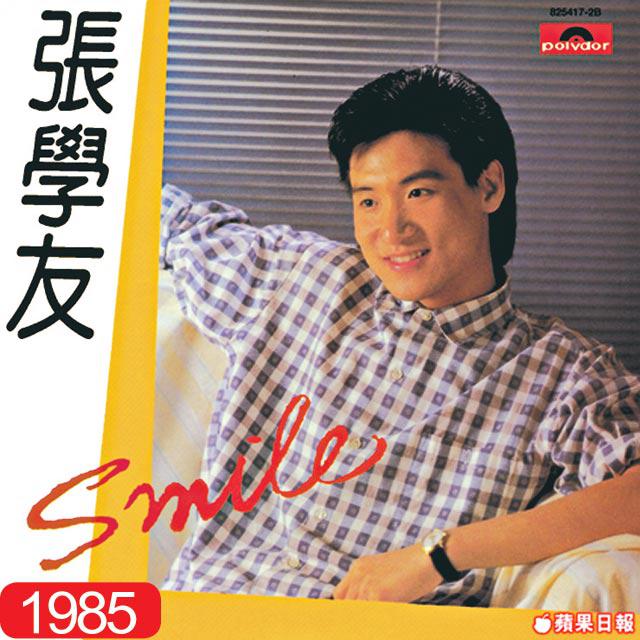

陳永業心中,80年代是粵語流行曲黃金時期,「歌手多出身歌唱比賽,唱得、個人台風亦出色,流行曲大多度身訂做,故可造就粒粒巨星。反而去到90年代,樂壇多了批雜牌軍,拍電視、拍戲都可出碟,唱片多為Gimmick少為音樂,又全民熱唱卡拉OK,導致流行曲向易記易唱、具宣洩性方面發展,其實好奇怪。」

從樂迷過渡到成為音樂人,陳永業說自己最喜歡還是3、40年代周璇、白光、姚莉的上海國語歌,「當年歌曲水準高,有歷史因素,他們許多樂手都是來自前蘇聯的落難貴族,玩的都是一流音樂,錄音時有2、30人大樂隊參與,所以聽黑膠會聽得出當中的立體感。」

包裝半個樂壇 WailyLee

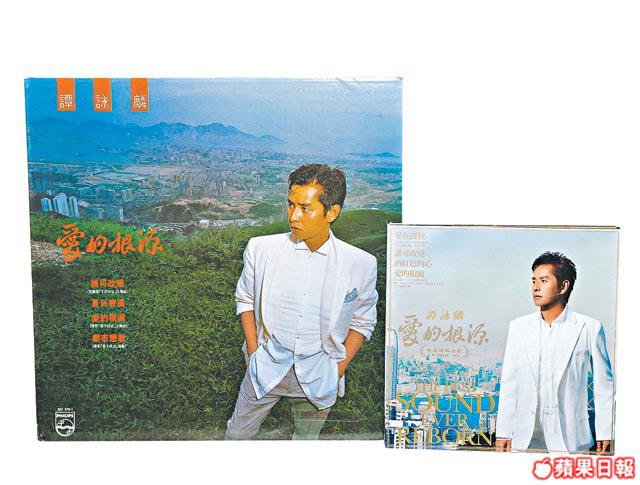

Waily從事唱片設計超過20年,作品過百張,許冠傑、Raidas、王菲、周潤發、以至黃霑、羅文的紀念專輯及近年暢銷的雜錦特輯都出自她手。

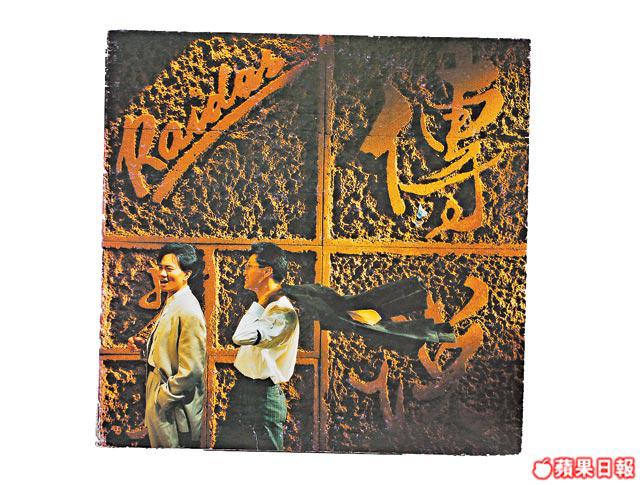

「Raidas《傳說》封面,岩洞背景用發泡膠砌,當年未有相片退地技術,要搭實景計距離,在封套上還看到接駁痕迹。」

「幫許冠傑做《89歌集》,出街之前他發現歌詞一隻字印錯了,他沒有責怪任何人,只即時想方法補救,結果全歌迷會通宵黏Sticker改正錯處,他豁達積極的精神很值得欣賞。」

她也懷念80年代,「整個唱片業比較有心,找你設計前先讓你聽每一首歌,歌手有個人風格、肯試,令設計有較大空間發揮;現在有時Briefing未清楚都要交貨,市場考慮太多,歌手不太需要有風格,而且全世界都依賴執相,所有事Studio搞掂,連取景都不必。」

群星快搜 處女獻藝