曾困擾香港20多年的「越南難民」問題,隨着00年香港政府宣佈關閉最後一個越南難民中心而煙消雲散。連帶對越南難民的記憶,亦只有一段段不愉快的新聞片段。我們在難民營外埋怨,卻有香港人走進營內,教越南人以藝術記錄當時生活心情;在港人快忘得一亁二淨的今天,名為《C.A.R.E》的展覽將作品一次過展於人前,讓歷史更完整呈現,營內的他們,如何隔着鐵絲網看天空,走出營外後,他們再手執畫筆,畫出新的世界觀。

記者:馮冠芝

攝影:楊錦文

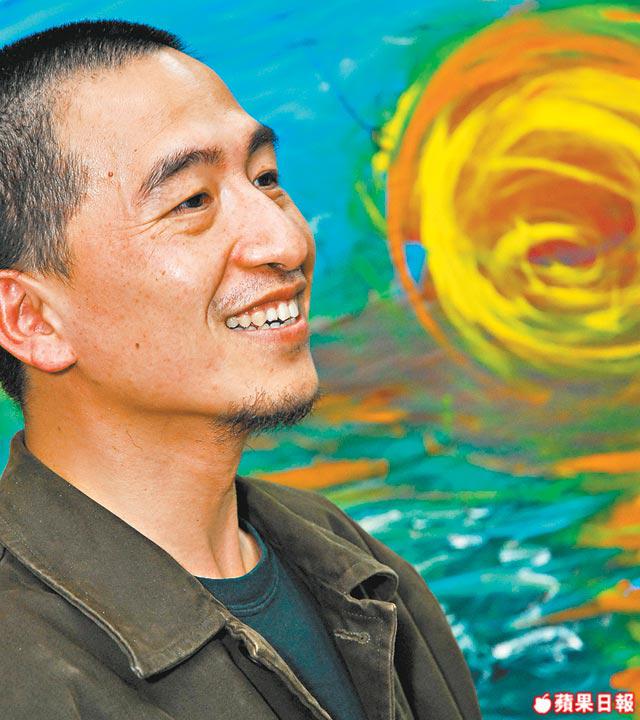

偏向營中行 看好友變夫妻

訪問地點,是工業大廈的一個單位,穿過種種機械聲後,竟傳來震動心靈的鼓聲,是Ocean教雄仔打非洲鼓……11年前,Ocean正在大專教美術,忽然冒起入越南難民營任教念頭,雄仔正是他在營內的首批學生。問及當初Ocean教營內學生的光景,他說了有別於新聞報道的另一面,「我最初以為他們會比較負面、被動,但任教後才發現他們比香港學生主動積極,跟他們相處有很多美麗回憶!」營內物資短缺,Ocean教ApplyArt,會帶學生往海邊拾飄上岸的木頭來做椅子、圖騰,由拾到製全是快樂回憶,但最教Ocean難忘的,還是與孩子們一同露營,「我跟香港學生去露營,他們七手八腳,手不能提,但和越南學生去,他們自己拾柴、捉螺蟹去炒,我是去嘆!」美好的回憶,於多年後師生重聚就以畫展覽新作為延續,教Ocean跟4個舊生,在營帳上畫上夕陽、花草,重尋當年露營之所見。雄仔與他的太太參與其中,「我任教時,雄仔和他的太太是好朋友,今次卻成了夫妻!我就像他們的爸爸看着他們長大,並長大得很好,就覺得好Sweet!」Ocean笑道。

向日葵的枯萎與重生

美麗的故事不止一個,當我問及雄仔覺得11年前後,與Ocean再次一起畫畫之感時,他說了句「分別很大」,便泣不成聲,Ocean抱着他,輕拍他的背,深切感觸,因為當年雄仔是被遞解回越南,Ocean與雄仔亦師亦友,直說雄仔的離開對他而言就像被割了一塊肉,「當時營內生活很悶,我申請為鐵絲網塗上顏色,但不成功,於是雄仔就種了很多向日葵,遮住鐵絲網!但雄仔一走的翌日,向日葵全部死晒!而我就像那些向日葵……」他們為了今次展覽亦繪了數幅向日葵,畫在畫布上,快樂便不會凋謝。

3年不見鮮花

過去,我們抱怨越南難民是負擔,納稅人供養他們還不知足搞暴動,回想,可能是我們從來只站營外看不清鐵網下的哀歌。《C.A.R.E》策展人梁以瑚早於20年前走進白石羈留中心,為越南船民舉辦不同藝術活動,從而收集了他們的畫作、照片、詩歌、刺繡等作品,以瑚如數家珍地介紹,我看到10幅畫中8幅皆畫上灰色鐵絲網,甚或寫上SOS字眼!「有一次我帶了一紮鮮花教他們畫畫,但有一個中年漢一直沒有畫,他只看着那束花,最後哭了出來!我問他原因,他說:『我入營3年,第一次再見新鮮的花!』營內的生活就是這樣,餓不死,但我聽着,便是一泡眼淚。」但越南難民早成歷史,以瑚指展覽不為揭瘡疤,只為勾起港人一直以來的冷漠,「我從事社群藝術已20年了,到現在,雖沒了越南難民,但本港仍有一批人尋求政治庇護,但港人卻一直待他們如看不見的影子!我收拾這批越南畫作時很氣餒,我做到頭髮花白了,是不是值得?我決定以此作為我退休前的展覽,去尋求答案。」不止以瑚引退,這些作品,受不了香港的潮濕,以瑚亦打算在此展覽後將畫作送往荷蘭保留。展覽以後,便真化作前塵往事,如煙去。

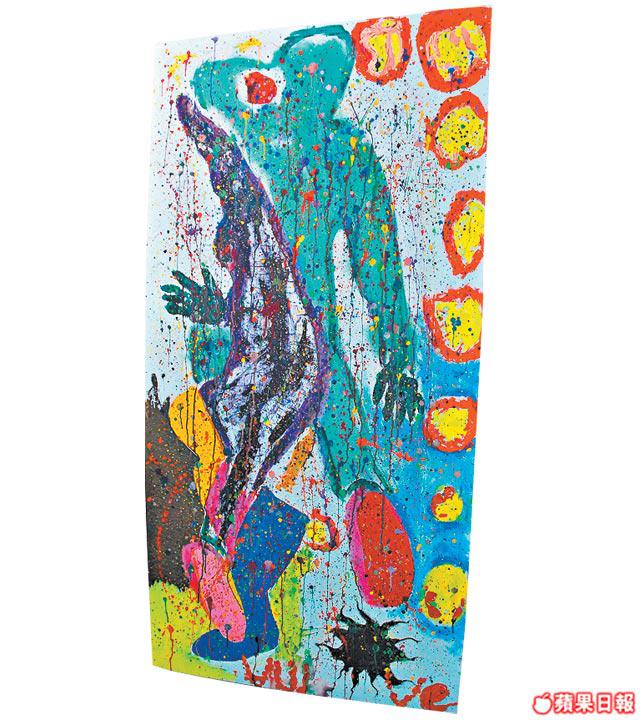

a.Ocean說難忘越南孩子的眼睛,總流露天真純粹之情。

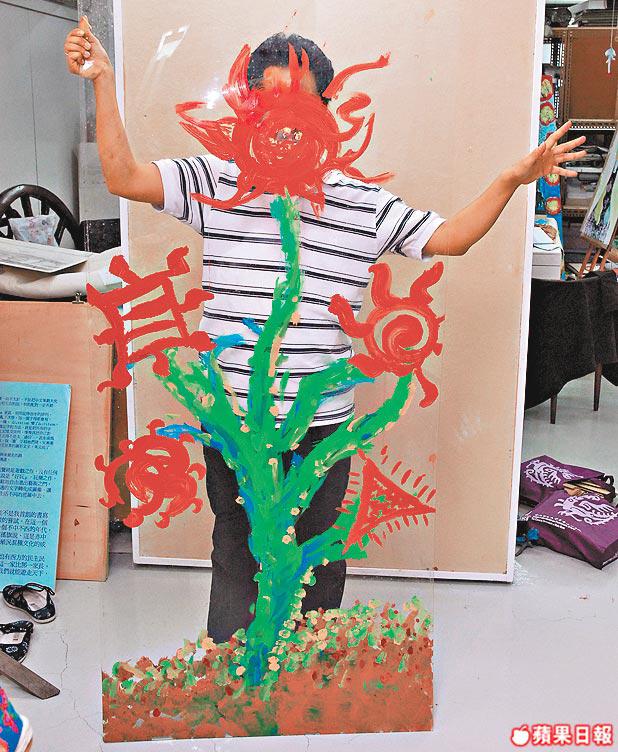

b.雄仔與太太一起繪畫兩個相依的人。

c.Ocean說向日葵是他與雄仔之間的牽絆。

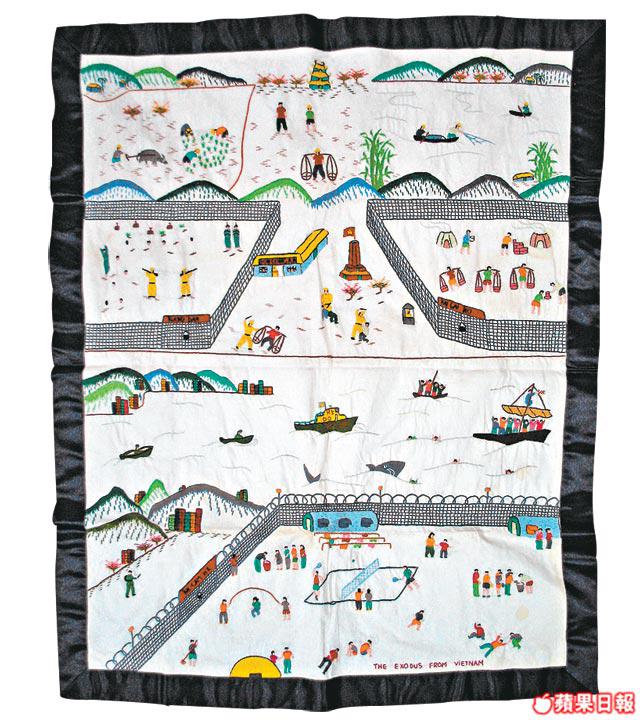

d.婦女們用針線道出她們本在越南的快樂生活、被迫勞改、投奔怒海到來港被網困着的人生。

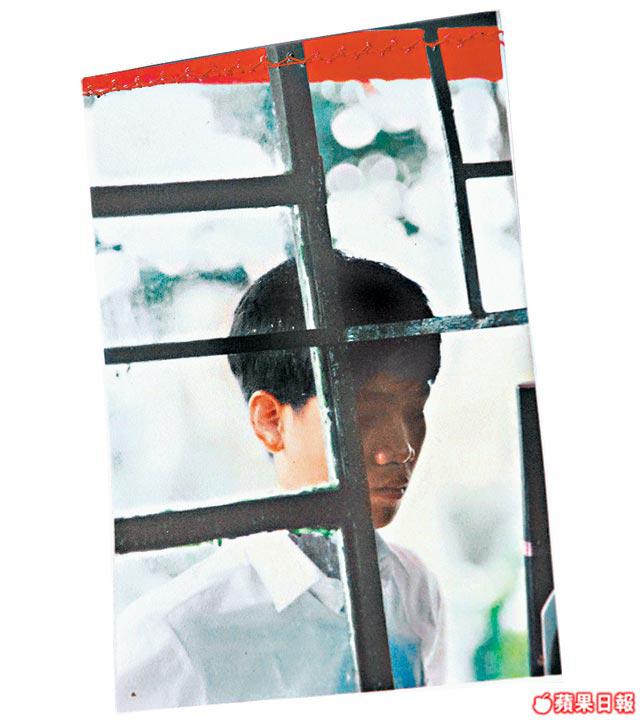

e.因恐懼越南共產政權而投奔怒海。

f.營中越南婦女參加手藝班,繡出外輸貨以換取180元月薪,以此買雞蛋、衞生用品等。

g.營中人作品不俗,以瑚說他們物質越缺,創意越濃。

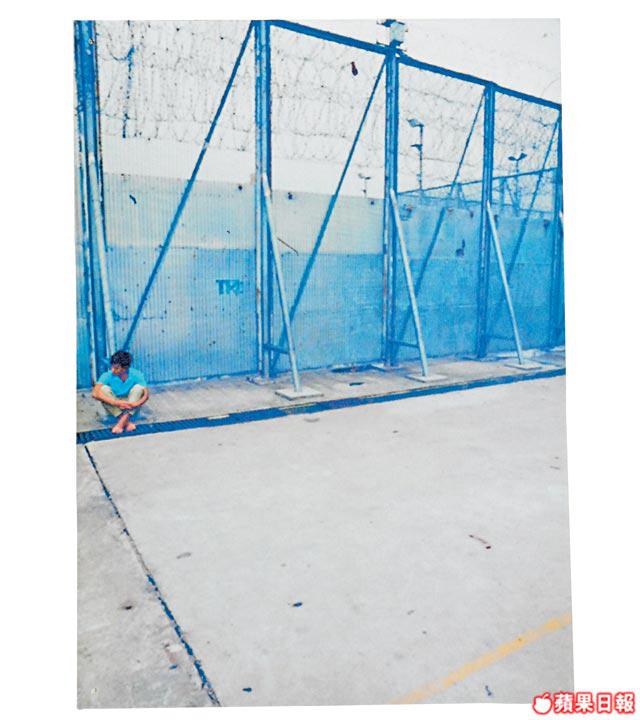

h.一張相道出當時越南人等待甄別難民身份的無奈。

i.孩子們純真,雨傘亦能玩。

《C.A.R.E》重遇本地越南社群藝術

日期:4月2-17日

地點:嶺南大學梁方靄雲藝術廊

查詢:25263765

電影播放:《JourneyfromtheFall》

日期:4月10日(4:00pm-6:30pm)

地點:嶺南大學林炳炎樓地下GEG01室