李歐梵

美國哈佛大學榮休教授

香港中文大學客座教授

前文談到莎翁名劇《奧賽羅》,我建議把原著和改編的電影對照看看,甚至先看影片也無妨。

至今我已看了三部《奧賽羅》的電影,本以為勞倫斯奧立佛(LaurenceOlivier)主演的版本(一九六五)一定最好,卻沒有料到奧遜威爾斯(OrsonWelles)在一九五二年拍的黑白片令我看後大吃一驚,此片應該是電影史上的珍品,因為片中鏡頭運用和黑白光影的對比達到巔峯水準,正如評論家所說,是威爾斯繼他早期經典《大國民》(CitizenKane)之後的冷門名作。這位影界奇才成名甚早,卅年代就是「神童」,在百老滙大演莎翁名劇,而且自組班子從舞台演到廣播界,並以《地球毀滅大戰》(TheWaroftheWorlds)轟動全美,當時美國人聽了廣播劇真以為火星人登陸新澤西州了!然而到了五十年代,威爾斯已經開始走下坡路,往往因經費短缺而拍不成電影,此片據說也花了他三年功夫,完工後獲得坎城影展的大獎,但瞬即失傳,菲林遺失在新澤西州的一個倉庫裏,後來才找到原片膠卷,由其女負責修復得以再度面世(我看的是偶然在旺角店舖買到的大陸翻印版),但仍然看出內中因資金不足而偷工減料的痕迹。

此片的劇情推展速度甚快,對話更是如此,沒有先看過劇本或知道劇情,恐怕不易接受。我一看就被開頭幾個鏡頭震住了。一群士兵在城堡上慢步而行,抬着兩具棺材,原來是舉行奧賽羅和他妻子的葬禮,這個場景乃原著所無,是威爾斯加上去的,但也為全片佈下一股悲劇氣氛,真是一出手就不凡。然而再細看下去,則發現威爾斯演的奧賽羅完全不像是一個摩爾人的大將,而更像俄國的沙皇伊凡,看過愛森斯坦導演的經典影片《伊凡大帝》(IvantheTerrible,共二集,一九四三-四六)當知我指的是甚麼,只見這個奧賽羅穿着華貴,兩眼烱烱發光,鏡頭從他腳底下拍上來,他那副嘴臉實在可怖,和伊凡一樣。妙的是片中的氣氛也和愛森斯坦影片中的氣氛頗為相似,說不定以俄文配音更傳神。

作為一部電影,這部《奧賽羅的悲劇》的確出色,但作為改編莎翁名著的影片未免要打折扣,因為威爾斯往往把角色的動作和佈景作為鏡頭和場景調度的配襯。內中有一場關鍵戲:伊亞果向奧賽羅巧言如簧地說他懷疑玳絲德摩娜與卡西歐有染,台詞仍然出自莎翁原劇,但兩人卻在城牆上疾走,鏡頭亦步亦隨,一鏡到底,可謂是「推拉鏡」(trolleyshot)手法的傑作,但我只顧着動作和鏡頭,幾乎忘了聽兩人的對話。最後那場殺妻高潮,似乎也草草了事,沒有甚麼震撼力。

這不禁令我想到電影、戲劇、和歌劇在形式上不同之處。後二者必須把故事濃縮為數幕,歌劇尤其如此,還要有足夠的空間和時間留給歌唱──獨唱和重唱,所以前文中提到維爾第的《奧賽羅》歌劇實在寫得很精采,特別在最後一幕,先讓女高音在床前獨唱祈禱歌和楊柳歌,然後男高音才進來,親吻三次後把她置死,但不忘引頸高歌後才自殺,樂隊奏出的是貫徹全場的「親吻」主題,前後呼應,聽來十分過癮,除此之外,尚有第二幕奧賽羅和伊亞果的二重唱,也極精采。

戲劇則和歌劇不同,當然以對白為主,獨白也不少。布魯姆教授在他的名文中就曾提到:《奧賽羅》劇中伊亞果的獨白至少有六段之多,雖然比不上奧賽羅最後一場死前告白動人,但狡滑奸詐的個性在獨白中畢露,所以非但布魯姆特別重視伊亞果,而且不少演員──包括早年的奧立佛──都更願意演這個歹角。奧立佛主演的《奧賽羅》和威爾斯的作風適得其反,幾乎照搬舞台劇,令觀眾的注意力完全集中在他自己飾演的主角身上。可憐那個演伊亞果的英國演員FrankFinlay成了隨他起舞的配角,完全失去這個反派角色應有的魅力,飾演他妻子的名女星MaggieSmith也無所發揮演技,只做到端莊賢淑而已。然而,奧立佛在片中實在演得精采,甚至故意表情過火,連他的造型和聲音都變了;臉部塗成深黑色,變成到地的非洲黑人,眼睛更是模仿黑人的表情,他的聲音也比往常宏大數倍,儼然像一個男中音!(有時候我覺得歌劇中的奧賽羅也應該是一個男中音,而巧言令色的伊亞果才是男高音)。那一場他因嫉生怒而至於癲癇發狂倒地的戲,真成了千古絕唱。我重看時才發現其實片中鏡頭的設計還是和他的演出渾為一體,在緊要關頭用的是近鏡頭和特寫,所以才會有此震撼力,這是舞台上做不到的。

奧立佛言明在先,說這部影片既非電影也非舞台劇,而是用電影方式拍攝出來的一場演出;換言之,重點放在演出(performance)上,佈景和場景調度反而不太要緊了。它產生的不是一種「間離效果」,而是把觀眾直接帶進主角色的內心掙扎之中,這也是一種變相的史丹尼斯拉夫斯基的演戲手法。

我猜不少影迷──特別戲劇界的人士──一定視此片為經典,奧立佛的確為奧賽羅這個角色塑造了一個永垂不朽的典型,即使此片初演時尚有不少爭議,皆與他故意加強黑人的膚色有關。後來也有人論到是否當年的摩爾人皮膚真的那麼黑,或是棕黑色?我認為主角是否黑人完全不關緊要。

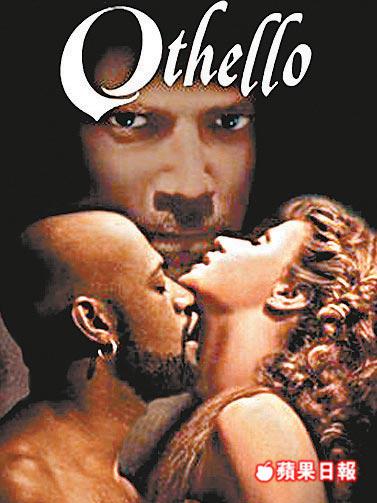

倒是真有一部影片由黑人明星主演奧賽羅。我在坊間買到的影碟封面,就是一個光頭裸背的黑人明星勞倫斯費希本(LaurenceFishburne)在親吻一個長頭髮的白人女星,細看之下才發現這位女星就是鼎鼎大名的歐洲名演員愛蓮杰考布(IreneJacob),她就是那部奇理考夫斯基的法國名片《紅》的女主角,當年令我看得神魂顛倒,驚為天人。再看此片演員名單,原來飾演伊亞果的不是別人,正是當今英國最走紅的莎劇明星堅尼布蘭納(KennethBranagh,愛瑪湯普森的前夫),他還拍過《王子復仇記》和《威尼斯商人》等莎劇名片,我在雙重引誘之下,當即購下,也不管價錢了。回家初看時當然有點「醉翁之意不在酒」,為的是看杰考布的嬌容,對此片的藝術價值卻不抱甚麼希望。特別是這位黑人明星,以前在警匪片中好像見過,但他能演莎士比亞嗎?況且演的還是重頭戲奧賽羅!

看過這部近年出品(一九九五)的影片的影迷可能不多,各人自有定論,我則認為此片比我預料的好,原因至少有三:第一是當然杰考布,她在歐洲影劇雙棲,早享盛名,在此片中把玳絲德摩娜演活了,既端莊秀麗(雖然不是金髮)又充滿慾情,劇情本來就以她先陷入愛河,主動投懷送抱,奧賽羅反而有點被動(在第一幕表現得很明顯),我認為杰考布把一個女人的「主體性」表現出來了,這是一種現代的演繹,所以順理成章地也有一場和奧賽羅作愛的鏡頭(因此前文中提到的布魯姆,關於夫妻未能圓房的論點也不攻自破),甚至還犧牲色相,連奧賽羅想像中她和卡西歐的床戲也演出來了。這當然完全是電影手法,舞台上是做不到的。

我鍾意此片的另一個理由,就是因為它是一部普實而不造作的電影,不是舞台劇,而且還是在威尼斯實地取景的。導演OliverParker在手法上雖然沒有奧遜威爾斯出色,但也中規中矩,他把握住影片的節奏,卻並不故意強調戲劇高潮,三位演員都成了有血有肉的歷史人物,而非大明星或名演員在賣弄演技。電影藝術既可虛幻又可寫實,兩者之間如何取捨則須看導演的手法,莎翁的原著台詞並未受損,在英文字幕協助之下,我完全聽懂了,雖然費希本的咬字吐詞絕不能和奧立佛相提並論。

也許就是因為寫實(mimetic)的需要,使得片中奧賽羅這個角色不夠英雄化,和奧立佛或威爾斯所塑造出來的「超人」(largerthanlife)角色大異其趣。可能有的莎翁戲迷會問:這個大英雄怎麼會是這個樣子?平平庸庸,看來最多是個一介武夫,魁武有餘,氣派不足,勞倫斯費希本把他演成了一個常人,念台詞時常用輕聲,和奧立佛恰好相反,我猜他在無數名演員的陰影下,自會產生「影響的焦慮」,所以必須一反常態,故意收斂,他不願意把美國黑人演員的狂放態度施展出來,直到最後一幕,才把殺妻的場面演得十分有人性,只見他用枕頭窒息玳絲德摩娜時淚流滿面,表現出一種逼不得已的哀情,而她也抵死掙扎反抗,最後她死前的那一刻也轉為溫柔,只見她一隻手由剛而柔,撫摸他的面孔和光頭,我看到此處也不禁動容。這一個小細節,恰是電影迷人之處,攝影機很容易表現出來,而舞台上不見得看得到。

也許我對此片有點過譽,那本我時常參考的影碟指南書也只給它三顆星,見仁見智,全視自己的主觀感受。但這三張影碟的確有助我瞭解莎翁的這齣名劇,在此不揣淺漏把個人觀感道出,或可有助於年輕學子回歸經典,這也是我寫這兩篇長文的目的。