李蘇

黃(宗英)阿姨來電:「小蘇哪,香港報紙真不像話,怎麼說《小城之春》的編劇就是費穆本人啊?」想來她輾轉讀到了李歐梵教授的文章〈重溫費穆的《小城之春》〉。

如果無遠弗屆的互聯網覆蓋至冥界,對於此一信息,相信爸爸會扮一個鬼臉:「早四十年說也讓我少挨些批哪」,一笑置之。相反,虛懷若谷的費穆先生定會大發雷霆──《小城》甫上映,或因游離了當時討蔣迎毛的「進步」暗湧,「政治不正確」,上海灘上隨即罵聲四起,費大導演在一九四八年十月九日《大公報》上撰文回應,謙稱:「假如《小城之春》有好的地方,是劇作者李天濟先生之賜,弄糟它的,是我作為導演者之罪……」

做為李天濟的女兒,使我終身難忘的,卻是二十多年前的上海,攜我觀賞這部「內部開禁」舊作時,父親帶給我的雙重心靈震撼:

其一,雖然在《烏鴉與麻雀》中,父親左擁黃宗英還想右抱上官雲珠,但生活中的他卻絕對是「非禮勿言」,以至被秦怡阿姨揶揄為「缺乏情趣的人」。在這位「喜劇大師」作品中,以內地婦孺皆知的《今天我休息》為例,雖然也涉及男女「談對象」,但似革命戰友遠勝蜜運愛侶,難覓半縷情絲。眼前這「小資情調」滿溢、柔腸百結的「三角戀愛情片」,真是爸爸寫的嗎?

其二,父親是影圈內外出名的「老頑童」,臉上永遠堆滿燦爛而詼諧的笑容,即便身陷尊嚴煉獄的上影廠文革「牛棚」,我去探視時,他還會對碌架床上鋪的趙丹擠眉弄眼「吹牛」:怎麼樣,我比你醜,我女兒比你漂亮吧?然後得意地哈哈大笑,惹來紅衞兵看守一頓暴罵。可是,當銀幕上演繹着那絕望中掙扎的兒女情時,我忽然發現,他仰着頭,滿臉流淌着大粒大粒的淚珠。他哭了,哭得不管不顧──二十多歲的我,第一次看到我的父親哭了。

事過數年,父親第二次在我眼前流淚。

八十年代末我移民香江,九一年父親來港探親,這是他解放後第一次走出閉鎖的國門,見面第一句話:「丫頭,快給我找些外國電影……」我到影視店捧回大堆錄影帶、LD,他一頭栽進去,白天黑夜,廢寢忘食,一部接一部,邊看邊記筆記。一次半夜醒來,赫然看到他坐在電視機前吞聲抽泣,我連喊數聲,他才緩緩抬頭,搖着滿臉的淚痕,搖着滿頭的白髮,口齒不清地喃喃道:我……我……人家……人家……

《小城之春》是爸爸創作的第一部電影劇本。

一九三七年夏,抗戰烽火驟起,十六歲的江蘇師範生李天濟輟學赴難,加入國軍22集團軍戰地宣傳隊,三八年潰撤至成都,考入四川省立戲劇學校,四一年進入「中央青年劇社」,四三年加盟演藝界龍頭的「中華劇藝社」,抗戰勝利後,四六年隨劇社移師上海。

十年演劇事業浸淫中,父親從跑龍套到場記、劇務、舞台監督、演員、導演、編劇,甚至反串,甚麼都幹過,堪稱戲劇全才,同時還有精力寫劇評、寫小說,獲得了多位大師級權威的讚賞。

「中華劇藝社」抵滬一年後解散,內戰中的經濟亂成一團,百物騰貴,百業蕭條,文化事業更是奄奄一息,父親這些為抗日奉獻青春的文藝青年,勝利後卻在上海灘上三餐不繼,除了撈個「臨記」、跑個龍套外,「打秋風」成了維持生計的主要方式,對象則是已經穩居一定社會地位的昔日老師、藝友。

四七年四月,一次秋風打到了「中青劇社」舊同事吳祖光家,奉上一大海碗蛋炒飯、一疊鈔票後,是笑吟吟的建議:「憑你的能力、才氣,為何弄到借錢的地步呢,寫劇本吧,一個劇本可以吃三年……」

黑窟中突現一線光明,父親奮力衝擊,七晝夜寫了五個電影故事。吳祖光看了說,先寫這篇《小城之春》吧。十天後文學本奉上,吳認為很好,曹禺先生看了也稱好,兩人聯手向各電影廠推薦,但「國泰」、「大同」都打了回票,輾轉半年多番碰壁後,硬着頭皮將這無名小卒的作品送給大導演費穆,想不到第二天就接到「文華」的約談電話。

會見學生時代的偶像,父親又驚又喜又怯,那知四十三歲的大師級名導演,面對二十七歲貧困「藝青」毫無架子。費穆為父親泡了杯茶,拍拍寫在練習簿上的《小城之春》:「蠻好,我很喜歡。」然後似乎不經意地聊道:「有首詞,蘇東坡的,……笑漸不聞聲漸悄,多情卻被無情惱……,李先生讀過吧?」父親滿腹怯情化為知音狂喜,因為,他正是一邊吟誦着這首詞,一邊疾書這部本子的,於是忘情從頭背起:「花褪殘紅青杏小,燕子飛時,綠水人家繞,枝上柳綿吹又少……」大導演含笑點頭:「你記性蠻好,好,好,我們倆想法差不多。」隨之話鋒一轉:「這部戲你想說的是甚麼呢?」父親一時答不上來,費先生沉思中自語:「愛情?……」「不,不,我好像又不是寫愛情。」「那是……」「苦悶!」父親脫口而出,「我自己的苦悶,左衝右突,苦無出路……」費先生靜靜地看着父親,微微頷首道:「好!我同意你的想法,我們談得很好,就這麼定了。」臨行冀父親刪減篇幅,但隨即一字一句嚴肅叮囑:「戲,可不能刪啊!」

五十年後被推崇的「世界精典電影」,就這樣脫胎而出了。

《小城之春》四八年九月上映,激烈的毀譽交織聲反而奠定了父親名編劇地位。

四九年五月,上海解放,當局組織文藝工作者參加土改,海嘯般口號聲中,慈眉善目的老地主大小便齊下,土台上一片污漬,父親震慄了,脫胎換骨了。五二年,上海文藝界圍剿《小城之春》,父親痛心疾首獨攬罪責,未將絲毫責任推給經已逝世的導演。

然後,除了文革監禁四年、「燉冬菇」三年,父親做為國家級編劇,寫了四十多個劇本,但十有八九落得「槍斃」下場。

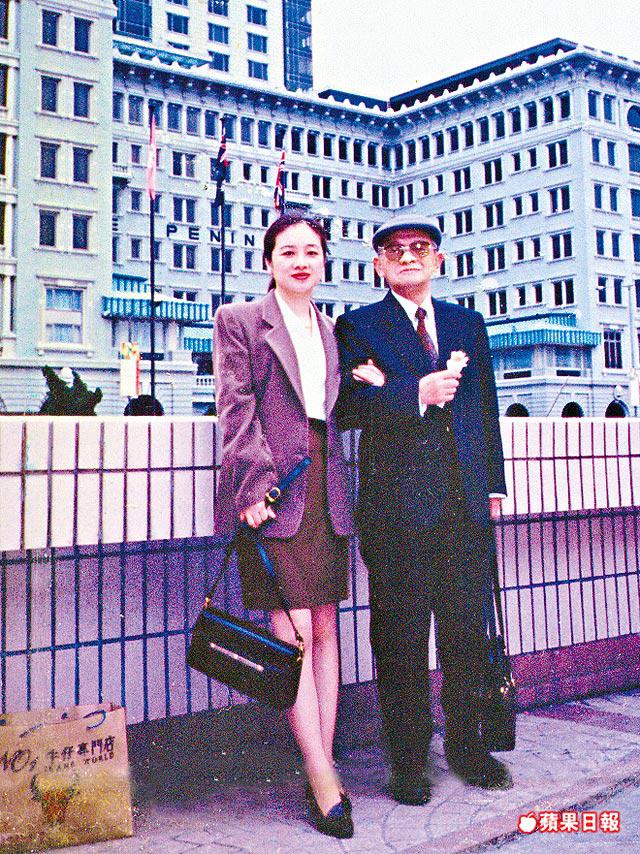

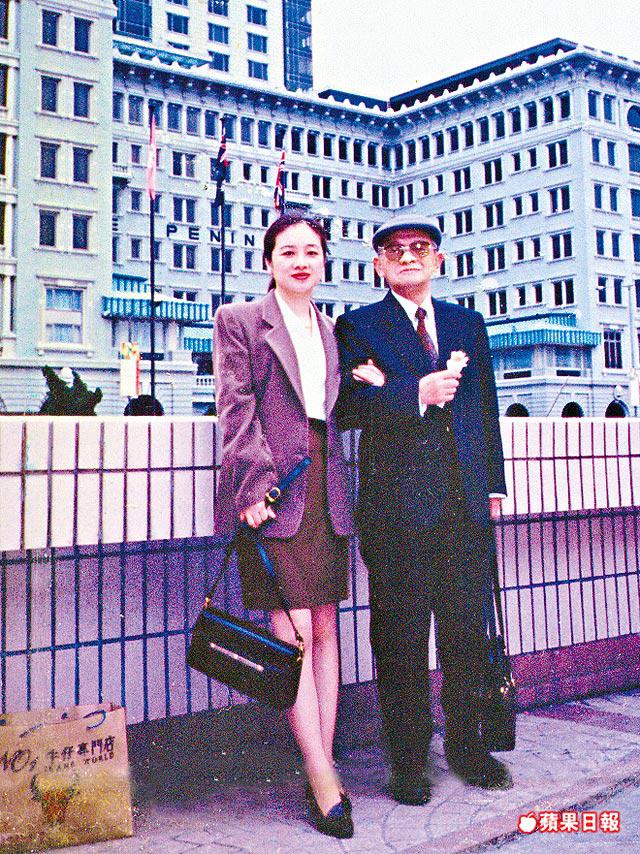

上世紀末,《小城之春》出土文物般走紅。九五年,影片被「香港電影評論學會」列入世界十大經典電影時,恰逢父親來港探親,淡泊的他藏身我的蝸居,繼續日以繼夜看碟記筆記,絲毫無意趕風頭。與《小城》女主角韋偉等故人敍舊時,講得最多的一句話是:費穆先生了不起,化腐朽為神奇……

也許是看碟看得太辛苦太激動,三月十一日父親突然中風,急送威爾斯醫院搶救數天後,由十字車直送機場返滬治療,五月十六日不治。

我聽到他的最後一句話是:「手、手……動不了啦……我還要寫啊……」,口齒已經不清。

父親逝世十三年了,他兩度老淚縱橫的畫面多番在我夢中出現,我常常神遊太虛地遐想:假如他四九年後到了香港,或者,假如《小城》面世一年的「解放」後,沒有隨即置身慘烈的土改,而其後三十年的神州上空,也沒有「文藝為政治服務」的酷日當頭,也許,在「處女劇本」《小城之春》成功之後,父親的筆下,還會描繪出一幅幅人間春情的畫圖,或者春光綺麗,或者春寒料峭,那怕是春夢朦朧吧,也總好過春光乍現了無痕啊。