李歐梵

美國哈佛大學榮休教授

香港中文大學客座教授

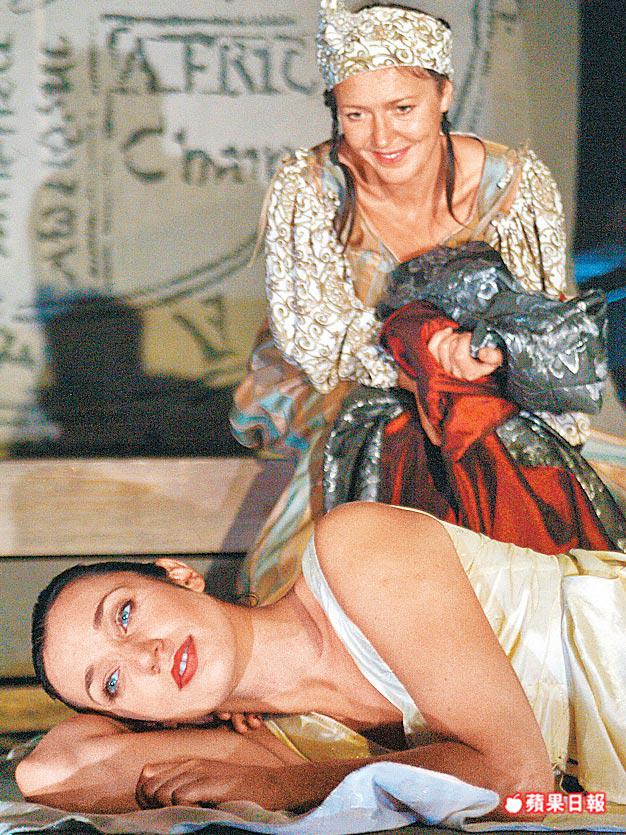

不久之前,香港的海豹劇團演出莎翁名劇《奧德羅》(Othello普通話譯為「奧瑟羅」或「奧賽羅」),由浸會大學的黎翠珍教授親自重譯為廣東話版本,筆者失之交臂,不勝遺憾。據聞黎教授親自參加指導排練,務期令演員的廣東話發音達到原著詩韻的節奏(莎翁十音節「五拍抑揚格」(iambicpentameter)舉世著稱,但在《奧》劇中並非堅持用到底),不知粵語在「變奏」後的效果如何。

其實早在三十年前何文匯教授就把莎翁的另一部名劇《王子復仇記》改編成粵語版在港上演,故事也搬到中國歷史上的五代時期,大獲成功,何教授──當年還是一位「小生」──親自扮演王子哈姆雷特,甚受好評。

香港是一個文化創意不「按理出牌」的地方,改編中西名著的例子層出不窮,上次本版刊有我的一篇拙文,內中有言香港人似乎對改編經典無興趣,乃與事實不符,應在此公開道歉。

在春節假期,忙裏偷閒,遂到書店買了此劇的原文本(企鵝紙面版),又買了朱生豪和卞之琳的中譯本及論著對照閱讀,並買了一兩本研究著作,如布魯姆(HaroldBloom)的《Shakespeare'sOthello》紙面本(出自他的《Shakespeare:TheInventionoftheHuman》一書)作為參考,看將起來,樂趣無窮。

其實我對於莎氏劇作完全是外行,在台大外文系時僅讀過兩三本,由神父教授,如今依稀還記得那位白髮蒼蒼的愛爾蘭神父在講台上自扮羅蜜歐和茱麗葉的神態,令全堂學生轟然大笑!大學畢業後,在美留學時從來沒有再讀過莎士比亞,倒是看了不少莎劇演出,聽台詞一知半解,因此我對於莎翁名劇的知識只不過是一個普通人的程度。然而「自我增值」為時並不晚,人人皆可為之,只要花點錢,買幾本書和幾張影碟即可,而且價廉物美,只要你願意撥出一點時間。

我又是一個樂迷兼影迷,唱碟影碟購置無數。我最早看的《奧賽羅》就是威爾第(G.Verdi)的歌劇版,至今仍可買到該片的影碟和音碟,由即將來港獻藝的名男高音杜明高(PlacidoDomingo)主演,馬澤爾(LorinMaazel)指揮。此文先從歌劇談起。

眾所周知,威爾第特嗜莎翁,這齣歌劇《奧賽羅》乃是他晚年作品。歌詞由另一位作曲家Boito改編。為了劇情緊湊起見,省略了莎翁原劇的第一幕,五幕變成了四幕,最後一幕奧賽羅勒死嬌妻玳絲德摩娜的那一場戲(第四幕第三場)變成真正高潮。只見一臉黑色的杜明高走進卧室,先吻了沉睡中的嬌妻三次,把她吵醒,然後叫她祈禱贖罪,原來他誤以為新婚的妻子與他手下副將卡西歐有染,妒意大發,不可收拾,金髮嬌妻再三辯稱無辜,他也不聽,遂把她活活掐死,事後真相大白,他懊悔莫及,叫了兩聲「玳絲德摩娜!死了,死了!」,最後以刀自盡,但在死前還不斷地引頸而歌:「吻妳……再吻妳……呵!再吻妳一次!」真是動人之極。

杜明高唱的"unbacio...unaltrobacio"當然蕩氣迴腸,(另一個卡拉揚指揮JonVickers主唱的版本亦甚佳)。

從歌劇回歸莎翁原著,我這才發現:原來他死前還有一大段獨白:「慢點!再聽我說了一兩句才走。……你們應當說:/這個人用情欠明智,都是太熱誠;/這個人不輕易嫉妒,一受人擺佈,/可就煩亂到極點;這個人就像/一個愚昧的印度人,拋掉顆珍珠,/不知道它比全部落還值錢,這個人/雖然不慣於受感情融解,一崩潰,可就會把熱淚灑得像阿拉伯森林/灑下來藥性的膠汁……」。此處我用的是卞之琳的譯文,但仍覺譯文不夠傳神,不像這位大將軍臨終的話。況且那句名言"Ofonethatlovednotwisely,buttoowell",譯得也不太妥,把"toowell"譯成「太熱誠」雖沒有錯,還是熱情不足;朱生豪的譯文則亁脆變成了一句白話:「你們應當說我是一個在戀愛中不智而過於深情的人」,顯得不夠詩意,不知另一位大家梁實秋如何譯法。說不定黎翠珍的粵語譯文會更傳神?我非翻譯專家,不敢在此班門弄斧,就此打住。

戲劇和歌劇不同,當然以對話和獨白為主,歌唱甚少(但此劇中還是有一首「楊柳歌」,由玳絲德摩娜唱出,在威爾第的歌劇中也變成了女高音獨唱的名曲)。在莎翁劇作中,獨白至為重要,我每讀到奧賽羅的獨白,都會在心中再三默誦,為莎翁的語言所折服。如今還有誰會寫出如此之琅琅上口的古英文?

莎士比亞是英國文學史上的奇才,他生平也不見讀過多少書,怎麼能作出這麼多曠世名劇?而且內容無所不包,舉凡才子佳人、王公將相、英雄歹徒,無所不包。但莎翁之所以永垂不朽,還是在於他的語言,雖然寫的是十六、十七世紀的古英文,但如今讀來依然鏗然有聲。看莎翁名劇最好對照着英國名演員──如勞倫斯奧立佛(LaurenceOlivier)──的演出錄影或錄音來讀,即使一知半解,仍然韻味無窮。此次我讀《奧賽羅》就特別訂購了一張奧立佛主演該劇的影碟來看(以後還會詳論),多看一兩遍,書上的艱深句子也聽懂聽熟了。有時莎翁的語句極簡單,但聽來撼人之至,例如那句"Thepityofit,Iago!"就只有五個字,但唸起來非動情不可,看到奧立佛在台上對着牆說出這句話,真是感人肺腑!不知威爾第如何以歌劇方式處理?

然而,我聽說中國大陸至少有兩代人,看莎士比亞戲劇或電影時所聽到的都是中文台詞!據聞《王子復仇記》全是由一位中國名演員在幕後配音!我初覺不可思議,後來想想,莎翁名著之所以得以在世界各地流傳,還不是靠了這批跨文化、跨國界的翻譯功臣?如今早已有了中國的和俄國的哈姆雷特、意大利的奧賽羅,羅蜜歐和茱麗葉更是不計其數,甚至在英語演出中也有各種口音,只不過我特嗜奧立佛的發音罷了,這也是得之於早年看他的《王子復仇記》所留下的深刻印象。

莎翁筆下的奧賽羅,絕對是一個大英雄,更是一個正面人物。近年來有美國學者在他的種族背景上大做文章。怎麼一個黑人會令一個威尼斯的白種貴族千金投懷送抱,甚至在第一幕就甘願和他私奔成婚?我認為這類種族問題是以今人之心度古人之腹,其實中古歐洲的摩爾人(Moors)文化光輝燦爛,西班牙南部格蘭拉達就有一座摩爾人蓋的「阿蘭布拉宮」(Alhambra),至今還是旅遊景點。此劇的癥結不在種族,而在於善惡,因為全劇的主宰人物是一個大壞蛋伊亞果(Iago),而且壞到極點,非任何英雄可以破解。奧賽羅的悲劇並非完全出自他的個性或傲氣,而是──伊亞果一手精心策劃出來的,他統籌全局,從第一幕開始,就心懷不軌,處處以謀略得寸進尺,步步進逼;設計了一個個圈套,嫁禍給玳絲德摩娜,並以手帕為證,引起奧賽羅的疑心,最後造成夫妻雙雙死亡之禍。到底這個奸人的動機何在?卞之琳說他代表了當時社會的黑暗面,此言更難以令人置信,正好像把所有歐洲人文主義的優點加在奧賽羅身上一樣。卞之琳是名詩人和名學者,又是公認的莎劇翻譯大師,但他對於《奧賽羅》的詮釋,卻受了五十年代蘇聯庸俗馬克思主義教條的影響,一派社會寫實的「反映」說理論,實在不敢恭維。

耶魯大學的布魯姆教授則另走極端,從文學和宗教立場出發,認為伊亞果乃是撒旦魔鬼的化身,這個角色直接影響了彌爾頓(JohnMilton)長詩《失樂園》中的撒旦造型;換言之,伊亞果這個人物絕非寫實,而是莎翁所有作品中最奸詐也最有思想的反面人物,他代表了西方文學中「否定人性」的大成,所以他謀害奧賽羅的動機也絕不只是這位大將沒有升他為副將的小節。他似乎是魔鬼造出來的「復仇者」,為西洋悲劇的傳統建造出另一個高峯。布魯姆處處以伊亞果馬首是瞻,幾乎把奧賽羅忘了,最後卻突然冒出驚人之論:他認為奧賽羅在性方面對玳絲德摩娜完全沒有興趣,兩人根本沒有圓房,所以才對妻子的貞操更耿耿於懷,其實自己早該親自試試妻子是否處女!布魯姆發此驚人之論,乃從文本細讀中讀出來的,有的學者可能認為言之成理,我覺得也是謬論,此處只能立此存照,聽由各位「莎學」高手和專家來討論了。

既然種族不是問題,性也不是問題,當然更不必提伊亞果是否有同性戀的趨向。對我而言,最重要的還是不同文化背景的讀者和觀眾如何接受莎翁經典?《奧賽羅》這種人物在中國文化和歷史上能否出現?如何塑造?不錯,因妒而殺妻的英雄大有人在,《水滸傳》中就有宋江怒殺閻婆惜,但倫理道德並非《奧賽羅》全劇的重點。那麼,「英雄氣短、兒女情長呢」?也不見得。中國文學史上是否也有一個名傳千古──但並不「遺臭萬年」──的伊亞果?且借用當代劇作家陳白塵改編魯迅《阿Q正傳》的話說:文學上只有一個阿Q,而且是絕子絕孫的,怎麼當今中國社會上有這麼多阿Q的子孫?伊亞果也是如此,布魯姆教授就說:他的學生中就有不少伊亞果的徒子徒孫。