引言:電影《色,戒》為大導演李安帶來又一趟電影殿堂的輝煌成就,一代文壇才女張愛玲的文學作品,也因此再次引起爭議。論者推測,《色,戒》男女主角的原型是汪精衛偽政府時代的漢奸和政治特務,為李安和張愛玲帶來了歌頌漢奸的攻訐。

可是,隨着最近張愛玲一批從沒發表的私人信件浮現人間,其中有關《色,戒》的信便有三十多封,首次披露了張愛玲歷時二十多年、創作《色,戒》短篇小說的迂迴心路。這批珍貴的信件貫注了張愛玲與繙譯家宋淇和妻子鄺文美魚雁往還數十年的筆墨情誼,顯示了在《色,戒》背後,蘊藏一份人間罕見的美善真情。

擁有這批「出土」書信的,是宋淇夫婦之子宋以朗。父母先後辭世,他成為張愛玲遺產執行人,在《色,戒》熱潮中,他檢看家裏塵封多年的張愛玲書信,意外發現了一批五十年代以至七十年代末父母和遠在美國的張愛玲的來往書信,當中透露了宋淇和張愛玲多番討論不斷改寫修正《色,戒》故事,反映兩人超越時空的無私情誼。

古紙堆中,宋以朗同時翻出相信是張愛玲寫於五十年代初的《色,戒》英文初稿TheSpyring,從嶄新角度投射了張愛玲的內心世界,TheSpyring英文原稿全文將在香港文化雜誌MUSE《瞄》三月號全球獨家發表。筆者得宋以朗慷慨分享從沒發表的信件及TheSpyring全稿,詳細整理《色,戒》成稿背後的曲折故事。張愛玲數易其稿的內心掙扎,終於透過作家的私函曝光而大白於世。

文:馬靄媛 香港大學新聞及傳媒研究中心

圖:宋以朗提供

《色,戒》的TheSpyring英文初稿,原名為Ch'ingK'eiCh'ingK'ei《請客請客》,英文打字稿上清楚看到張愛玲親筆加上TheSpyring(中譯間諜圈)的文題,這篇一共長十九頁不足五千字的英文短篇小說,內容描寫女主角ShahluLi李太太混進特務頭目「戴先生」的太太身邊,日常和太太團打麻雀吃飯耍樂,其實伺機刺殺戴先生,故事大綱,和中文小說《色,戒》大致相同,最大的差別,是沒有一群業餘大學生密謀暗殺特務頭子的橋段。李太太也只是個來歷不明,單人匹馬以身犯險的女間諜。

中英文稿唯一相同的情節,是故事中的高潮──男主角打算買下鑽戒給女主角,女的一時動了真情,瞬間心軟轉念,因而捉放曹,放走了特務頭子,最後反令自己招致殺身之禍。

TheSpyring涵蓋間諜、圈套和指環三重意思,戒指依舊是關鍵物。首段以幾位太太打牌作序幕,卻沒有中文小說中那只令人目眩的鑽戒,帶來撩人的耀目光芒,為故事埋下伏線。

TheSpyring小說首段:"Thoughitwasdaytime,theyhadturnedonastronglightdirectlyoverthetautwhitetableclothtiedontothefourlegsofthemahjongtable.Crimsonfinger-nails,darkagainsttheflatglaringwhiteness,scurriedamongthebambootilesasallfourpairsofhandsstirredthetilesupforthenextgame.Diamondringsflashedintheirwake."

和戒指同場出現,是太太們不絕抬槓的「請客請客」訕笑聲,直至男主角戴先生登場……

初稿男角戴先生

英文小說TheSpyring中男主角不是「易先生」,而是「戴先生」。他出場時手捧一本書,從後看太太們打牌,期間,男的和李太太ShahluLi暗中交換眼色,借故錯拿李太太的杯子喝茶,被同桌另一馬太太暗裏戳穿二人的曖昧關係。

TheSpyring一文沒有交代女特務的背景,只提到有一間別號為"YuHingPlumbersandElectricians"(裕興水電器鋪)作為李太太的接頭人。女主角ShahluLi,較王佳芝少了點內斂,多了份騷味,自嫌沒有鑽戒身份寒酸,對買戒指的需索,十分明顯。

"Iamlookingforaring.JustnowatthemahjongtableInearlydiedshame-lookatthesizeoftheirdiamondsandlookatmine!Yousawjustnow."(第九頁)

直至兩人出外,在車上女的按捺不住對戒指的欲望,甚至嚷着不去別處,要立即要買戒指。表態上有點突兀,明目張膽的「灌迷湯」。

愛恨交纏的結局

故事高潮,兩人在鐘錶店看珠寶,ShahluLi凝視戴先生那「迎着檯燈,目光下視,睫毛像米色的蛾翅……,帶點令人憐惜的微笑」:

"Hegazeddownatherhandwithwhatseemedtobeatender,half-pityingsmile,hiseyelasheswhitenedbythelightfromthecounter……"(第十三頁)

當戴先生議好價,正欲取出支票,女的突然有點動容,心想:「他真是愛我的。」"Thismanreallylovesme,"thethoughtcametoherinaflash──就在一念間,她輕聲說道,"Goawayquick."(快走!)(第十三頁)

放走敵人後,女主角隨即慌忙逃亡,TheSpyring花了三頁篇幅描寫她如何倉皇離去時,期間被一男子攔路,慌亂中手上的鑽戒不覺把男子的臉劃傷了一道,才得以脫身。

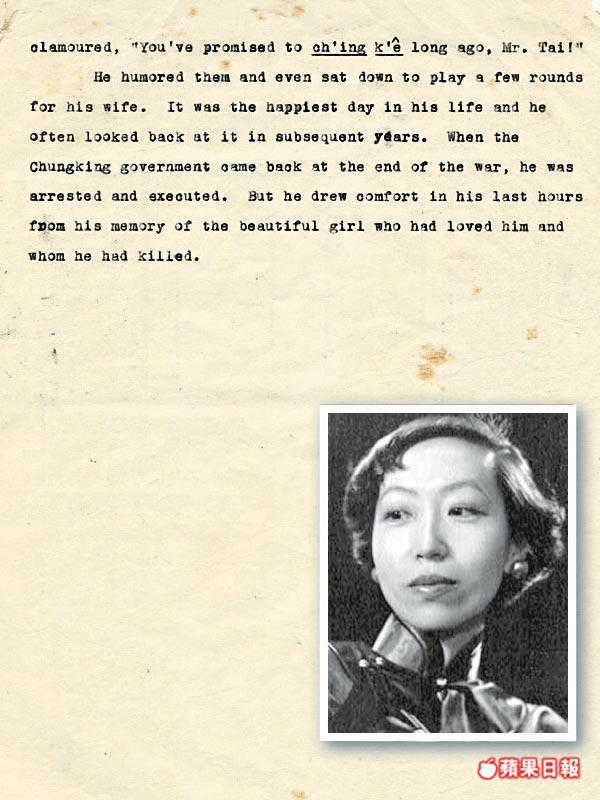

最末一段,男主角回顧「生命中最快樂的一天」,是TheSpyring的真正高潮──顯露人性的真面目和殺機所在,令人不寒而慄:

"Hehumoredthemandevensatdowntoplayafewroundsforhiswife.Itwasthehappiestdayinhislifeandheoftenlookedbackatitinsubsequentyears.WhentheChungkinggovernmentcamebackattheendofthewar,hewasarrestedandexecuted.Buthedrewcomfortinhislasthoursfromhismemoryofthebeautifulgirlwhohadlovedhimandwhomhehadkilled."(第十九頁)

中文版結局沒有這一段,TheSpyring的結局是「無毒不丈夫」的自白,沒有中文版「她這才是『生是他的人,死是他的鬼』」、「她的影子會永遠依傍他的」的懸念。

TheSpyring是張愛玲從沒發表的英文小說,原稿沒寫上日期,但憑左上角美國新聞處處長的名字,估計寫於五二年張來港後任職美新處時,該文是張把中文初稿繙譯而成。披露這玄機的,是兩封寫於五十年代的信函:信中反映了TheSpyring英文稿,正正是《色,戒》的雛型。

在一九五五年十二月十八日張愛玲寫給宋淇太太鄺文美的信中,便提及託朋友想辦法替TheSpyring出版的窘處:

「……和TheSpyring一同寄出去請他想法子,雖然希望很少,人家肯費上時間心力幫我總是感激的。」不到一個月,在一九五六年一月十四日再寄鄺文美的信中,張再提及有出版朋友對她的着作TheSpyring的看法:「說我的agent如賣不掉,他想是因為讀者不熟悉上海的背景。」還建議張多投幾間雜誌社,令她有點失望,因為「得不到甚麼切實的幫助。」反映剛在一九五五年移居美國的張愛玲,生活刻苦,為賣文而心焦。

懸在內心空隙

張愛玲在一九八三年出版的《惘然記》的序中,說明《色,戒》由一九五三年開始動筆,書中收錄的三個小故事,包括《色,戒》,都「曾經使我震動,因而甘心改寫這麼些年,甚至想起來想到最初獲得材料的驚喜,與改寫的歷程,一點不覺得這其間三十年的時間過去了。」

TheSpyring出土後,提供了張愛玲為何與《色,戒》苦苦糾纏數十年的緣由。TheSpyring的命運,和《色,戒》一樣歷時廿多年,中文版《色,戒》其後經多番修改至終獲發表,但英文版TheSpyring則一直無人問津,張愛玲擱置了十八年後,在一九七四年四月一日給宋淇的信中,隱隱透露了書寫《色,戒》二十多年的原因:

「那篇色戒的故事是你供給的,材料非常好,但是我隔了這些年重看,發現我有好幾個地方沒想要,例如女主角的口吻太像舞女妓女。雖然有了perspective,一看就看出來不對,改起來也沒那麼容易。等改寫完了譯成中文的時候,又發現有個心理上的gap沒有交代,儘管不能多費筆墨在上面,也許不過加短短一段,也不能趕。」

張愛玲心理上的gap,就是《色,戒》中王佳芝要買鑽戒的舉動,和突然放走漢奸的動機。

張愛玲於四月廿三日給宋淇的信中明示,已附寄出一份《色,戒》的初稿,託宋淇交出版社,還說「英文的一份等譯完再寄來。」張愛玲對文稿認真,《色,戒》中英文稿經再三修改,可見五十年代初的TheSpyring,也是由中文稿繙譯而來。

於七四年五月十四日的信上,張愛玲首次提到她對TheSpyring故事的評價:「《色,戒》的笑話是『不要寫不熟悉的東西』的一個活教訓。這篇東西的英文到處碰壁這些年,也真還是僥倖,珠寶鐘錶店的背景好,開支票也是不對,應當合金條算。我需要擱在腦多浸潤些時,不然會搞疲了。」

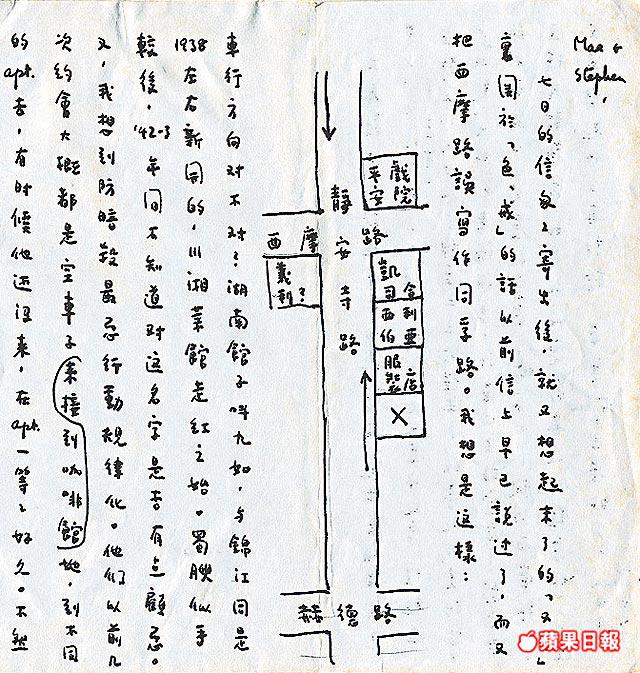

張愛玲的《色,戒》,由鋪陳情節到場景調配,宋淇是幕後軍師,兩人第一次就《色,戒》的情節交換意見,是一九七五年一月五日宋淇回覆張愛玲的信上,宋就暗殺漢奸頭目的地點劃上地圖,定於鐘錶店,還加上情節:

「女主角可以假裝在匆忙中掉了手錶,買不到來路貨準時的錶,以致常常失約,男的約她去買錶,其實早就看中了一只鑽戒,到時promise出來為她買下,……她看他原來真心愛她,心一軟就告訴了他。」宋淇通過手繪地圖,把每條弄堂和藏身處,清楚無遺地為張愛玲解說,甚至說:「如認為不妥,下次再為你設計南京路。」

張愛玲於一九五二年來港時在美國新聞處工作認識宋淇夫婦,宋淇還介紹她寫電影劇本,張愛玲處理數字金錢等事不精,宋淇夫婦甚至當她的工作接洽人、編輯,稿費稿件也替她處理。張在一九五五年去美國,一九六一年曾回香港小住兩個月,期間住在宋淇在九龍加多利山的公寓,之後返美,從此和宋淇夫婦相隔半個地球,但是書信往來不斷,以鴻雁表達關懷。張愛玲對宋淇夫婦十分信任,成為她的靈感泉源,甚至借之入文。張和宋淇夫婦的情誼,堪稱文壇佳話。

經宋淇提點,張愛玲對《色,戒》故事很快「領悟」,九個月後,經修改有了梗概,一九七五年四月廿五日給宋淇的信中,那個「在心理上的gap」已豁然消解。

「我現在看出《色,戒》的癥結在她不應當帶着戒指逃走──是我這樣寫,你從前並沒提──因為她放他走是看他買那麼大的鑽戒給她,覺得他是真愛她;她帶着戒指走,心理曖昧,仿彿不過是得錢買放,主題模糊了。不帶走,就不用預付金條,比較impromptu(即興)。」

有趣的是,經李安導演改動下,電影《色,戒》還原了TheSpyring的情節,女主角王佳芝任務失敗,離去時手上還戴着那只粉紅鑽戒。

至此,《色,戒》的結構和情節已有基調,張仍是十分倚賴宋的建議,「你隨時想到甚麼請告訴我」,事實上是和宋淇共同創作《色,戒》。

張愛玲丈夫賴雅於六七年去世,她七三年定居洛杉磯,七七年出版《紅樓夢魘》,可以想像她移居美國後為生計和照顧久病的丈夫,好長日子把《色,戒》這短篇擱下。七五年張和宋氏夫婦書信中重提《色,戒》,再提已是年半後。在一九七七年一月十六日的張寄宋淇信中,兩人就暗殺一幕斟酌地理環境、鑽戒的問題,還有西餅店,張愛玲對宋淇的建議都很重視,也喚起她對過去上海生活的回憶。

「《色,戒》你想得非常好。TheSiberianFurStore、平安電影院與那間西點店我都記得──不是飛達,好像叫NewKiesling,是我家隔壁的老牌起士林的僕歐或廚師開的……」信中,張愛玲對掛鐘的式樣,噹噹響時刺客露不露面皆問得仔細,原因是:「我苦於不看間諜片與小說,所以不行。還需多渥些時。」

澄清特務疑慮

七七年是《色,戒》最後定稿的階段,張愛玲和宋淇的書信中,彼此研討劇情場景地點以至主角心理,最詳盡的剖析和討論。

宋淇是電影監製,也是世界紅學專家、又是着名繙譯家,學識淵博,深諳用文字營造電影氣氛和布局,七七年三月十四日給張愛玲的信上,特別提醒她對處理小說中的特務角色,不能掉以輕心,那時候,他已預期若《色,戒》小說對主角身份處理不當對張的影響。

「關於《色,戒》,我得先要澄清一個要點:女主角不能是國民政府的特務工作人員,因為他們認為不可能變節,如果這樣寫可能通不過,好像我記得曾經有過這樣一個題材的電影劇本就沒有通過。她只能為特務人員所利用去執行一件特別的任務,甚至可以說連外圍都不是,否則連縱和橫的關係要連累和犧牲很多工作人員。」

宋淇替《色,戒》所編寫的情節和特務身份的修正,都被張愛玲不假思索採用,加進《色,戒》的情節裏。

宋淇在該信中,再度為《色,戒》最重要暗殺場景繪圖,還斟酌咖啡館名是否名為federal,和特務的身份和行動布局。還提到家中的大鐘,宋淇似乎對鐘錶情有獨鍾,又再游說張愛玲以錶為「信物」。

「不要說明是買戒指,這太obvious(明顯),……而且顯然是想敲他一下,不如改為說買一只手錶,因為自己帶的那只太老爺了,然後再倒回去描寫牌桌上她看錶時己經三時,其實只有二時多,故意的,可以有買錶的excuse。」

在同一信中,宋淇提到任太太,可見張愛玲已替主角改了姓。「在牌桌上,任太太可以怨任捨不得為她買一只火油鑽,然後到了手錶店,女的以為任最多只替她付錶錢,想不到任為她買了一只粉紅色鑽,這其中有個twist(轉折),然後才使女恍然大悟任真的愛上她了。牌桌上任可以幽默一下,說十幾carat(卡拉)又不是鴿子蛋。」

除了刺殺場景和鑽戒的部署外,連女主角事敗後離場的一幕,宋淇也替張愛玲提供特務故事的材料:

「抗戰時北方接連出現了幾次暗殺漢奸案,中、日、偽三方都不知情,原來是一批愛國的大、中學生幹的,後來搭上了線,才為戴笠所吸收。上海也出過一件大事,一雙姊妹花,是戴的手下,等到日偽來搜捕時,已經早兩天走了,……原來是重要特務。姓石的妹妹後來還嫁了一個中學同學,一點看不出來,仍像是位普通學生。」

出現愛國大學生

這信長達六頁,羅列九項要點,給《色,戒》補遺和修正了關鍵的情節。經指點迷津後,張愛玲於一九七七年四月七日回宋淇的信中,引用了宋淇之前在信中提到有暗殺集團的橋段,和《色,戒》定稿大致相同。經宋淇提點過當特務的敏感身份後,自嘲「不愛看間諜片」的張愛玲對政治的敏感度也大大提高了,主角姓氏也多番修改,捨TheSpyring的「戴先生」以免對蔣介石旗下特務首領戴笠有影射之嫌,其後又和汪偽政府的海軍部長任援道劃清界線,把「任先生」改姓現在家傳戶曉的「易先生」。

「我想這樣:嶺南大學遷港後──借用港大教室上課──有這麼個小集團,定計由一個女生去結交任太──要改姓,免得使人聯想到任援道──因為她是以少婦身份去勾引任,所以先跟一個同夥的男生發生了關係。結果任在香港深居簡出,她根本無法接近。她覺得這男生takeadvantageofher──也不是她願意嫁的人──有點embittered。有了這心理背景,就不光是個沒見過世面的女孩子dazzledby一隻鑽戒。珍珠港事變後,他們幾個人來滬轉學,與一個地下工作者搭上了線。……事後他逃脫,這學生集團一網打盡。買錶、接應等等現在都非常妥當。」

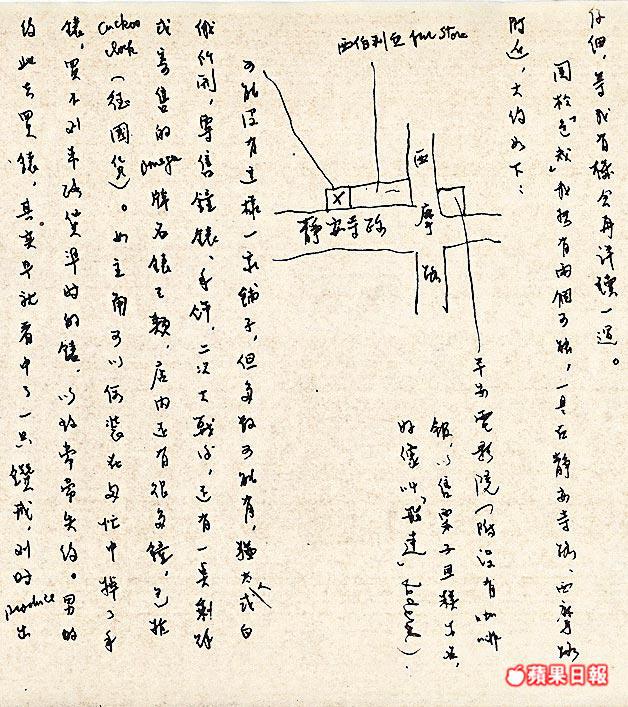

故事有了藍圖,往往是小處叫她苦惱。「可能鐘錶又是我一個盲點,連Omega的中譯也不知道。你們家的cuckooclock也永遠驚鴻一瞥,從來沒看清楚……」

張愛玲得到宋淇的啓發,文思湧現,九天後,在她給宋淇的一九七七年四月十六日的回信中,已急不及待把地理環境詳細畫下,附圖向宋淇解說,暗殺行動的描繪,鉅細無遺。

「他們以前幾次約會大概都是空車子到咖啡館來接她,到不同的apartment去。……還有,他這樣老奸巨滑的人,決不會以為一個漂亮年青的少奶,是愛上了他──除了慕權勢,也是撈外快。所以她應當敲竹槓以取信於他。而且他習慣歡場女子叫人陪着買東西也就是敲竹槓。在車上,她抱怨久等與見不到他,賭氣要回香港,他tease她想念丈夫,她罵『還要提他──氣都氣死了!』因為她說過她是對玩舞女的丈夫報復;就把手上的訂婚戒脫下來放在皮包裏,『以後不戴了。』他就說另買一隻作紀念,……於是同去珠寶店──靜安寺路成都路的印度珠寶店──Fatima家的──搬到西摩路口。這樣我較熟悉,如果改編電影再改鐘錶店好了。」

個半月後,一九七七年五月三十一日,張愛玲對女主角買戒指的事情上,再三思量,推翻了之前的構思,修改後,對她最初懸於心理上的gap也愈來愈修補整全:

「《色,戒》有一點我沒講清楚:他們已經幽會過兩次。因為雙方的身份,他們的關係不能太業務化。如果還沒上手,也更像是個圈套。……但是她在車上忽然提起戒指,有欠週密,萬一他反應慢了些,或是裝作不會意,不接這個碴怎麼辦?我想初次幽會時他說過:『我們今天值得紀念。去買個戒指,你自己揀。今天太晚了,不然陪你去。』……所以她今天繞着彎子提醒他一聲,可以有把握同去首飾店。此後在店裏,她叫他『快走』,他突然跑了出去,珠寶商嚇了一跳。……她出來乘三輪,想還是回到任宅較安全。較早她乘任家汽車出來,先到霞飛路一家咖啡館,遣走汽車,打電話──沿西摩路馳向法界,過了兩條橫街遇到封鎖。」

炮製完美結局

張愛玲和宋淇書信往來間,文思互通,宋淇一九七七年七月四日閱畢張愛玲修正的定稿後,文章已是結構脈絡整全。

「關於《色,戒》,讀了你的想法之後,覺得一塊七巧板,每一塊放下去都可以拼得起來,完全同意而且覺得恰到好處,沒有犯駁之處。」

後世提及《色,戒》是以鄭蘋如和汪精衛偽政權的特務頭目丁默邨的「刺丁案」為原型,但從宋淇和張愛玲的共同創作過程中,只提及特務故事取材於宋淇的口述故事,心思縝密的張愛玲對有關丁默邨談得不多,只在一九七七年八月五日的信中輕輕提到:「我仿彿記得丁默邨是內政部(相等於情報局)長,……如果錯了,就把《色,戒》裏的『內政部』改去。」

可見張愛玲構思《色,戒》故事時,的確有參考丁默邨其人,但文學創作本身便是集體記憶、借古寫今的過程,但可以肯定的是,宋淇為《色,戒》提供了大量材料,但《色,戒》不是簡單的以丁默邨為原型,而是張愛玲以她的才情,融會現實和想象,炮製了跌宕的故事和人物心理。

接近定稿,宋淇於一九七七年八月十三日一封四頁長信中,對尚未面世的《色,戒》,一疊連聲的稱讚,難掩興奮之情,仿佛文章就如己出般歡喜:

「大體上來說,很見功力,事後結局全是暗寫,而且最重要的一段由易想如何預備向太太說出真相道出,完全想像不到。校中演話劇,雖然你信中提起這,等到在小說中看見,仍是出乎意外的好。」

對於特務情節,宋淇再加提點,讓《色,戒》裏的王佳芝更有戲可演:「此次可否加一點職業化的小hint,讓電話響三次沒人聽,掛了三次,然後再打去響兩次對方再聽,算是暗號。其實這也是極常見的手法,女主角或者咕噥一句:『會不會打錯了號碼?』」

替《色,戒》幕後督師的宋淇,甚至炮製了一個「不吃辣的怎胡得出辣子」的曠世結局:

「結尾很好,從麻將局開始,在麻將局結束,將來評論家一定會說是象徵──有一部電影好像是從打bridge開始,就有人說象徵勾心鬥角。我想最後應加一句:

『馬太太說:不吃辣的怎胡得出辣子,易先生,你說對不對?』

『大家抬起頭來一看,易先生已在爭論聲中,悄然走了出去。』」

對這首尾呼應的結局,張愛玲十三日後於八月廿六日的回信中表示贊成並採用,「這些話都聽在易先生耳中,無聊的喧囂與他複雜的心境成對比,有點eerie(詭異不安)的感覺。」

兩人努力完稿

至此,《色,戒》經多番修改,數番往還的鴻雁,滿載朋友關愛的恩情。張愛玲一九七七年八月廿八日的信中說:「大熱天給你們無盡的麻煩,實在不好意思,唯一的藉口是Stephen(宋淇)對這篇東西的責任感。」至此《色,戒》最後定稿。

《色,戒》於一九七七年十二月於《皇冠雜誌》發表,刊出前宋淇於一九七七年十一月二十二日去信張愛玲,告之喜訊:「皇冠本期有色戒的全頁預告,好像認為是鎮家之寶似的。」分享喜悅之時,兩人料不到數月後有署名域外人的,在《中國時報》撰文,抨擊張愛玲的《色,戒》一文實為歌頌漢奸。對此,張愛玲得宋淇相助,在《羊毛出在羊身上──談色戒》一文羅列理據反擊。

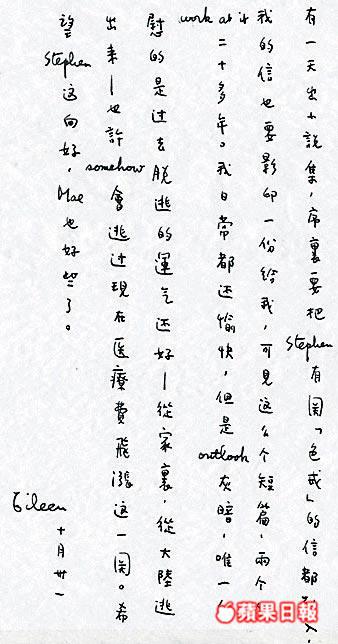

對於《色,戒》,張愛玲懷着一份特殊的情感,一份超越時空和物力維艱的生活中的惘然。七七年十月三十一日,張愛玲回宋淇信中,提到對《色,戒》一文的心願,隱隱流露為生活營役的窘困:

「有一天出小說集,序裏要把Stephen有關《色,戒》的信都列入,我的信也要影印一份給我,可見這麼個短篇,兩個人workatit二十多年。我日常都還愉快,但是outlook(外貌)灰暗,唯一自慰的是過去脫逃的運氣還好──從家裏,從大陸逃出來──也許somehow會逃過現在醫療費飛漲這一關。……」

隨着TheSpyring的出土,《色,戒》背後的真相,終於曝光,《色,戒》由文本到電影撼動全球,但引發後世對漢奸文學、對情色的忌諱和亢奮,同樣厲害。可是,對照雛型的TheSpyring到《色,戒》,從小心經營絲絲入扣的推敲改寫至完稿,今天看來,令人感動的是清貧作家只問耕耘、為生活打拼筆耕的艱苦生涯。

TheSpyring在互聯網上色慾橫流肆虐私人空間之際重現人世,仿彿是張愛玲藉《色,戒》點化人心,藉她和宋淇夫婦絕代文人魚雁往來的筆墨真情,為色網恢恢的人間,提供至善至美的出路。