人稱「香港實驗劇場教父」的榮念曾今明兩晚為香港藝術節上演一齣實驗戲曲《西遊荒山淚》,把中國京劇四大名旦之一程硯秋(1904-1958)搬上舞台,門票早已賣清光,但我更有興趣「榮念曾傳奇」,因為他不但是當年推動香港藝術發展局誕生的核心人物,更是香港高官們長年的「補習天王」,近年影響力蔓延國內,傳奇神化到一言難盡……

記者:馮敏兒

攝影:伍慶泉、馮敏兒

榮念曾還是程硯秋?

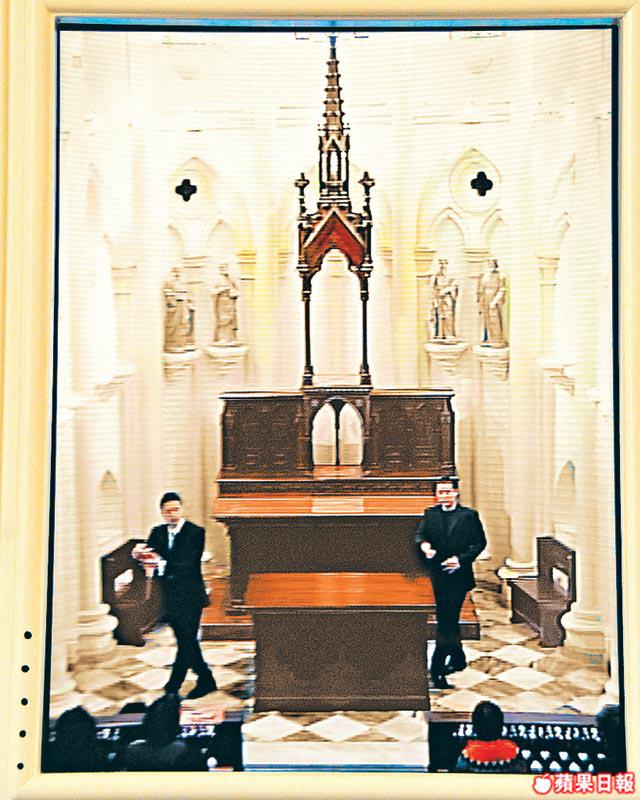

榮念曾82年創辦「進念二十面體」,90年代主力催生香港藝術發展局的成立,97後又深入國內搞實驗戲曲,遠未說到作為漫畫家的榮念曾如何在去年的上海大出風頭,年輕時又如何在紐約唐人街搞「社會建築」受到華府青睞……我只能幻想吹噓《西遊荒山淚》中的程硯秋,上世紀30年代在德國柏林的大教堂內清唱京劇名曲《荒山淚》時,魔幻般的文化交流完全就是他的顧影自憐,的確他一生都在踩界,他常說:「全世界都是舞台,到處都是劇場,空間的定義是由創造者而定。」那我問他西九官場和中國大舞台,結論是他戲稱的「補習天王」。

高官補習天王

月前國內有人找他獻計,因去年8月國家主席胡錦濤,批了大款要在全國非城市建設10萬個劇場,需短期培育一班人才,一個劇場5個人都要50萬人,那裏找?點算好!他不明白國內人才濟濟,因何找他,答案是:「只有你可以擺平佢哋!」他說:「台灣也出現過許多『養蚊子劇場』,珠三角一帶亦有很多空置劇院,就是沒軟件,沒人才!」問題與西九文娛藝術區如出一轍,他罵西九反智,千億計劃人才配套都不存在,但他又是最積極地為官場與文化界搭起溝通平台的領頭人。林鄭跟他說:「我哋已經研究咗一套方法去訓練康文署啲人!」榮念曾罵她又要自己霸住嚟做,堅持從內部開始!其實幾十年前香港的文化官就習慣找他做支援:「政府是需要補習,補完一批又一批,我一直做義工,苦口婆心當其『補習天王』!」

教父之為教父

榮念曾一直為「有回應」而喜,「得個桔」而哀。「做嘢好過唔做,雖然做嘢就有機會做錯!問題是香港文化界的公民社會意識唔夠強,繪畫的唔關心做戲的,做戲的又唔理音樂界,戲曲界又只顧住自己嗰瓣,那誰去關心整體文化發展?結果永遠有機會被人分化。」穿梭他腳下的則是沒有界別的「大舞台」!

棄梅蘭芳

榮念曾當年的非常經典:在藝術中心上演《鴉片戰爭》煽動台下觀眾登台,將劇場完全倒轉,搞到同藝術中心反面!如榮念曾有個位置,那就是「框」的線上,永恒踩界,越界,過晒界就是他的實驗,如此誕生了《西遊荒山淚》。

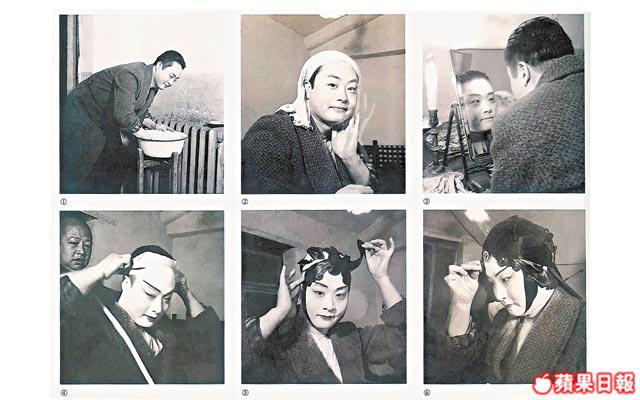

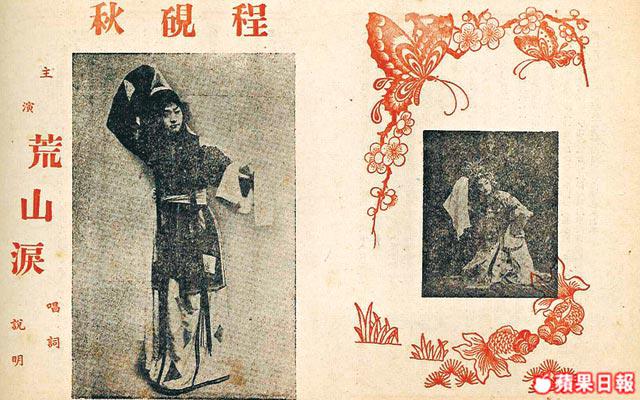

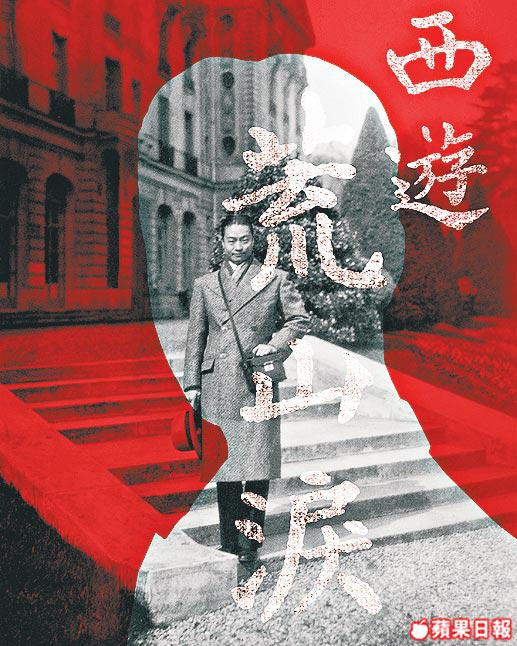

「本來是想把梅蘭芳和程硯秋一齊上,互相反串、易服、易角,然後跨文化反映藝術家與制度的關係。」但他卻深深被程硯秋3個時期的3份資料所打動:「第一份在軍閥橫行的1933年,歐遊回國後寫了篇文化交流總結報告給文化戲曲界,充滿夢想;1949年又有一份非常細心的教育改革、戲曲改革建議書;1958年去世前遞交的則是一份嘔心瀝血申請入共產黨的悔過書,狂批自己一世人做咗好多扮女人忸忸怩怩的創作!」榮念曾認為文件讓我們看到一位真正藝術家對當代社會的回應!而最動心一幕正是程旅歐遊學期間在柏林的大教堂內高唱一曲《荒山淚》,文化交流,也就是反串易位,看起來荒誕,背景卻是中國大地的荒凉和納粹德國的前夕。

暴飲暴食為留學

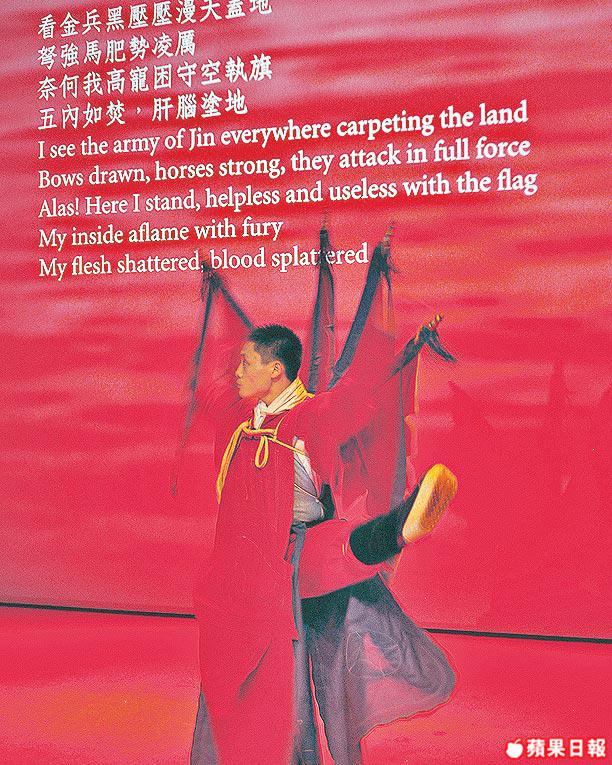

民初中國四大名旦之一的程硯秋,11歲登台,18歲已名動上海,他不像梅蘭芳四圍宣揚國寶,反而當他遇上歐洲的藝術文化時決心留德進修,為自己「造型」,狂吃肥肉、飲烈酒、抽雪茄以增大體形,編出個因此未能回到舞台的藉口,最終雖不成功,但就成了他逝世50年後的佳話!其實《荒山淚》唱詞只幾句:

「他人好似我夫(妻)面,怎不回頭交一言?看看將近又離遠,忽然落後忽在前;我夫(妻)快把家門轉,家中有人要稅錢(有事要你我擔);兩眼迷離看不見,我尋你直到萬物山邊(猛抬頭又只見妻顏近前)!」

當京崑高徒遇上教父

當程的後人,上海戲劇學院的高材生,中國頂尖戲曲傳人石小梅等進入榮念曾的「實驗京劇」時發生了甚麼事?演程硯秋的藍天,和跟他演對手的同學董洪松接到演出前,對榮念曾還是一無所知,初時只是拿唱詞不停試,榮又跟他們講馬克思、京劇發展,就是全不知跟演出有甚麼關係,董洪松說:「臨近來港演出才着急了,他一時要你快,一時要你慢,跨大了,要我們去感覺中間的差別。」藍天說:「他不希望我們在他作品裏有不明白的地方,每個演員都應該知自己在做甚麼!」其實另一唱詞亦早有明言:「戲裏戲外誰在乎?陰陽交界荒山地,焦土連天神鬼哭……迷離世間一灑淚……」