指揮棒一揮,美國歷史最悠久的樂團──紐約愛樂樂團(NewYorkPhilharmonicOrchestra),合奏出歷史性的樂章。樂團昨日(周二)在北韓平壤大劇院隆重演出,首先莊嚴地奏出北韓國歌,隨後美國國歌也空前地在北韓響起,全體觀眾肅立致敬。美國樂團的悠揚妙韻,透過電視台和電台,傳遍整個鐵幕國家。但北韓領導人金正日沒有賞臉出席,美國白宮更抹淡這次「音樂外交」只是一個演奏會。

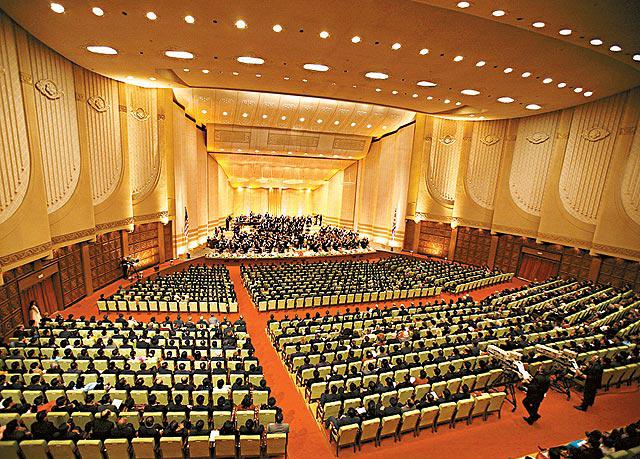

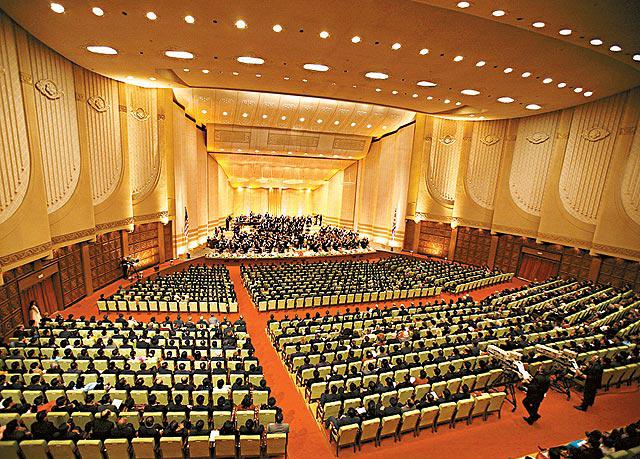

音樂會在設有2,500個座位的東平壤大劇院舉行,兩側破天荒掛起北韓與美國國旗。一名服務員說,這是他畢生以來首次在北韓看到美國國旗。大劇院全場座無虛席,北韓核問題副談判代表李根(RiGun),與美國前國防部長佩里(WilliamPerry),並肩而坐。其他獲邀出席的北韓官員全都西裝筆挺,女士則穿上傳統韓式闊裙子。在105名樂師的調音聲中,觀眾靜心等候被喻為「音樂外交」的歷史性演奏會開始。

到了北韓時間昨日傍晚6時(香港時間昨日下午5時),世界首屈一指的指揮大師兼音樂總監馬捷爾(LorinMaazel)進場,全場起立。歷來首個到北韓表演的美國樂團,奏出北韓國歌《愛國歌》;接下來美國國歌《星條旗永不落》(TheStarSpangledBanner),亦破天荒在北韓響起。演奏完畢,觀眾報以熱烈掌聲。

「由觀眾歡呼的一刻,冰已破開」

紐約愛樂樂團是應北韓政府邀請,到平壤演出。技術上,美國與北韓仍處於交戰狀態。美國以往一直批評北韓發展核武、打壓人權、是「邪惡軸心國」;北韓同樣不斷向人民醜化美國人。但昨天,弦樂、管樂與敲擊樂合奏的妙韻,讓人忘了核武與導彈威脅。馬捷爾在音樂會前形容:「北韓政府覺得現在是時候打開大門,而(音樂會)是開啓一道小門。」

首先表演的,是捷克浪漫主義作曲家德沃夏克(AntoninDvorak),譜寫的《新世界交響曲》(NewWorldSymphony)。馬捷爾用韓語說:「請享受美好的時光。」《新世界交響曲》糅合了印第安人、黑人的音樂,旋律由徐緩到激昂,由惆悵到奔放,作曲家用音符抒發對新大陸的震驚。

演奏曲目第二首,是美國作曲家格什溫(GeorgeGershwin)最著名的作品:《一個美國人在巴黎》(AnAmericaninParis)。演奏前,馬捷爾向觀眾開玩笑說:「或許有一天,會有一位美國人譜寫一首名叫《一個美國人在平壤》的作品。」

歷時1小時45分鐘的音樂會,很快就到了尾聲。紐約愛樂樂團與北韓六位音樂家,合奏大韓民族民歌《阿里郎》。轉眼間,小提琴、長笛、單簧管、喇叭、圓號,已奏到休止符。馬捷爾右手的指揮棒,與左手一起繞圈,示意樂手停止。演出完畢,觀眾起立報以長達五分鐘掌聲。

馬捷爾事後在記者會上形容,「由觀眾歡呼的一刻,冰已破開」。歷史性的音樂會圓滿結束,接下來,全球將會靜聽,北韓會否再發出向世界打開門戶的聲音。尤其是,白宮在音樂會後發表聲明:「總統(喬治布殊)最終認為這只是一次音樂會,音樂會不一定變一個我們要它交代核子活動的政權行為。」

美聯社/法新社/路透社

史上的文化體育外交

1960

美國芭蕾舞劇團首次獲准在前蘇聯演出

1971

美國乒乓球隊應邀到中國表演賽,打破中美20多年來不交往局面

1973

英國倫敦愛樂管弦樂團成為首個獲邀在中國獻奏的管弦樂團

1987

美國爵士樂手DaveBrubeck獲准到前蘇聯,在美國總統列根和蘇聯領導人戈爾巴喬夫面前獻技

1998

伊朗足球隊在世界盃賽前,向美國球員獻花

美聯社/路透社

白宮潑冷水:破冰路仍漫長

紐約愛樂樂團這次到北韓推行「音樂外交」,破冰成功了嗎?樂團音樂總監馬捷爾說破冰任務肯定是成功了,美國國務卿賴斯(CondoleezzaRice)卻冷待這次演出,指要北韓這個共產國家改變本性,還有漫漫長路。

馬捷爾在音樂會上提到,下次作曲家該作一曲《一個美國人在平壤》供人欣賞,博得掌聲雷動。他之後在記者會上說:「聽眾從那刻開始歡呼,冰破了。」

賴斯前天起一連三天旋風式出訪南韓、中國和日本,卻未有往平壤。前日出席南韓總統李明博就職禮時,賴斯只自顧自兩次讚賞典禮尾聲播放的貝多芬《快樂頌》,是一首「優美」的樂曲。昨天訪華期間,她又敦促北京運用影響力向北韓施壓,要求北韓公佈所有核計劃,以令棄核進程可繼續前進。她表示:「由樂團演出直至北韓政治本質改變,還有很長的路。」

北韓方面,有現場聽眾指音樂會促進美國和北韓人民互相了解,領袖金正日卻沒有出席音樂會,國內亦非人人雀躍。《勞動新聞》只在內頁扼要報道事件。電子工程系學生李名涉(譯音)指美國當年首先拉起韓戰的戰幔,1953年停火後雙方仍未簽署和約,他表示:「美國對北韓採取鼓勵性策略,我們才能擁抱美國。」

美聯社/法新社/路透社

紐約愛樂樂團部份演奏曲目

北韓國歌《愛國歌》:於1947年完成,為與南韓同名國歌區別開,又稱《朝日把祖國江山染成金》,即歌詞第一句,北韓中央電視台每日收台時必播

美國國歌《星條旗永不落》(TheStarSpangledBanner):18世紀英國作曲家JohnStaffordSmith作品,後配上19世紀美國人FrancisScottKey的愛國詩,1931年成為美國國歌

德國作曲家華格納(RichardWagner)歌劇《羅恩格林》(Lohengrin)第三幕序曲:樂團一首老曲目,主要情節是善惡鬥爭與反抗暴政

美國作曲家格什溫(GeorgeGershwin)《一個美國人在巴黎》(AnAmericaninParis):1928年作品,表達異鄉人投入感受巴黎生活,有放開胸襟的含義

捷克作曲家德沃夏克(AntoninDvorak)第九號交響曲《來自新世界》(SymphonyNo.9FromtheNewWorld):1893年訪美時作品,混合印第安人和黑人音樂元素,「新世界」正是指是美國