20世紀初的美國藏書家愛德華牛頓(A.EdwardNewton)說:「世界上最有趣的是人,其次才是書。」

這些人做了有趣的事情,都是為了愛書。在新加坡身兼核數、森林及木材公司主席的許忠如,2005年把英國倫敦最古老書店之一「夸瑞奇書店」BernardQuaritchRareBooks買下,成為闖入英國古書業的第一位中國人。美國人斯蒂芬羅恩斯爾(StephanLoewentheil),感覺當律師太悶,以藏書興趣創立「十九世紀書店」(The19thCenturyShop),近二十年來,美國三任總統包括老布殊(GeorgeBush)、克林頓(BillClinton)及喬治布殊(GeorgeW.Bush)都向他買書送給外國元首。出版顧問鍾芳玲,二十多年來到訪世界各地一千間書店,走過豐富的書世界,發掘數之不盡的書人故事,出版了《書店風景》及《書天堂》。

鍾芳玲書裏令人喜愛的書店子有很多,其中一所,1919年創立於巴黎塞納河左岸,一位美國女子SylviaBeach在法國人的地方,以英國人的名字替書店取名「莎士比亞書店」(ShakespeareandCompany)。大畫家畢加索(PabloPicasso)、音樂家史特拉文斯基(Stravinsky)、舞蹈家鄧肯(IsadoraDuncan)、愛爾蘭作家喬哀斯(JamesJoyce)、美國作家海明威(ErnestHemingway)、英國作家勞倫斯(D.H.Lawrence)和蘇俄導演艾森斯坦(Eisenstein),都是常客。書店是上世紀二十、三十年代巴黎文化星光燦爛的一個角落。

海明威1960年完成《流動的饗宴》(AMoveableFeast),描述了他當年在巴黎的窮日子,其中一篇以〈ShakespeareandCompany〉為題的散文裏寫:

Inthosedaystherewasnomoneytobuybooks.IborrowedbooksfromtherentallibraryofShakespeareandCompany,whichwasthelibraryandbookstoreofSylviaBeachat12ruedel'Odeon.…

IwasveryshywhenIfirstwentintothebookshopandIdidnothaveenoughmoneyonmetojointherentallibrary.

書店老闆SylviaBeach對未成名的海明威仁慈禮待,她更為喬哀斯出版當年被標籤為有傷風化、不宜出版的《尤利西斯》(Ulysses),結果作品轟動文壇。1941年納粹德軍進佔巴黎,女店主及時把所有書統統搬清,避過「抄書」一劫,但卻遭德軍拘留六個月,出獄後,書店隨店主的心一起沉下去、最終結束,一闕遺憾,卻又竟然在二十年後得到彌補。

1964年「莎士比亞書店」在巴黎河畔重生。來自台灣、現在隨丈夫居於美國三藩巿的古書店愛好者鍾芳玲,到訪莎士比亞書店時,店主GeorgeWhitman已經是個老人。老店主向鍾芳玲陳述開書店的故事。他本來是到巴黎讀大學的美國男生,五十年代在拉丁區開書店,取名“LibrairieMistral”,漸漸成為寫書人包括亨利米勒(HenryMiller)等愛去的地方,1964年莎翁誕辰四百周年,Whitman把書店重新命名「莎士比亞」。

在「作家已死」的資訊年代,Whitman鼓勵寫作人,店裏提供免費睡床,但留宿者每天得看完一本書及做幫工。鍾芳玲在書店遇過的有趣作者,包括一位來自加拿大的社會新聞記者JeremyMercer,他聲稱因為洩漏了線人的名字而被追殺,逃命巴黎,輾轉藏身書店;書店裏的奇人異士,最終又成為他筆下人物,寫成了《時間在此變得溫柔》(TimeWasSoftThere:AParisSojournatShakespeare&Co.)。

令女書人最安慰的是,莎士比亞書店父業女承,年輕女店主SylviaBeachWhitman,(名字跟書店始祖一模一樣)曾在英國修讀歷史,她喜愛戲劇,為了延續文化氣息,曾在書店前的廣場策劃戲劇節目《仲夏夜之夢》(AMidsummerNight'sDream),並計劃從今年開始每兩年舉行一星期的文學節。

鍾芳玲二十多年來到訪的書店多達一千間,萬水千山踏遍,見過的人都是讀不完的故事。女書人原本在台灣大學和美國紐約州立大學水牛城分校念了近十年哲學,在寫博士論文之時,因為父親病重,加上對學術愛好「變了心」──喜愛發明活字印刷機的古騰堡(Gutenberg)多於哲學家亞里士多德(Aristotle),從此走進沒完沒了的古書店世界。

鍾芳玲說過會重訪美國費城書店Baldwin'sBookBarn。店子由野地倉庫改成,木地板、大窗框,店主TomBaldwin與他的愛犬Crunch置身其中怡然自得,那是女書人最想擁有的書店之一。

.......................................

愛書店的熱情化作擁有的慾望,但有能力買下一所好書店,除了有錢,還要對書店生意有認識。集合經濟與法律知識的退休投資銀行家、現任新加坡政府經濟檢討委員會成員的許忠如,2005年成功收購1847年創立的BernardQuaritchRareBooks。

洽購老店,足足花上他十三個月時間,慢慢與書商傾談,老老實實讓書商摸底,許忠如接受本報訪問時說:「他們要知我是不是真心喜歡書,又怕我不明白書。」英國人做古書這門生意,講錢又講心,確定為書店找到好歸宿,才願意把它轉手。

Quaritch位處倫敦GoldenSquare重要地段,新店主感覺擁有老書店是擁有重要的文化資產,責任重大,除了要擺脫古書業面對的困難,加入商業元素,又要讓它保存原有風格,好好活下來,將來好好放手交給別人。

這位祖籍福建廈門鼓浪嶼的新加坡華僑,1955年於怡保出生,祖父一代已在馬來西亞檳城做生意,父母都是香港大學的畢業生。許忠如小時候在香港居住了約七年,於薄扶林道一間小學讀書,約九歲後回到新加坡生活,後來獲得獎學金到劍橋大學修讀經濟及法律,隨後又到美國哈佛大學法律學院進修。

七十年代在劍橋讀書時,許忠如因為居於Heffers書店樓上,從此結了書緣,看到書店就愛鑽進去。工作階段,海外出差,他會買五十本書收在行李箱帶回家,「藏書越多越好看,就似牆紙一樣。」他購入最貴的一本書,是十五世紀敍述羅馬與耶路撒冷的歐洲旅遊古書,價值十萬美金(約七十八萬港元)。

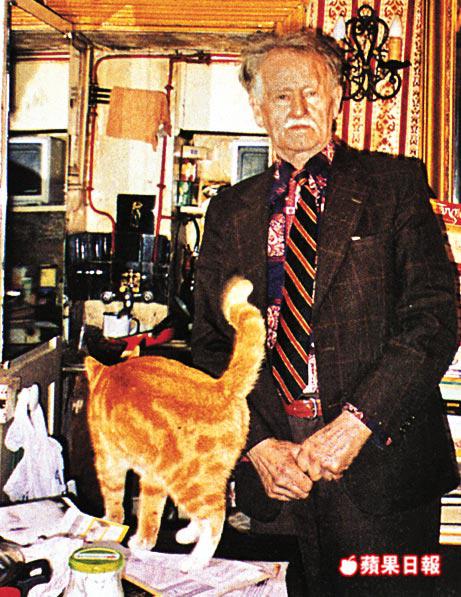

愛看書、也愛藏書,一生花了很多錢買書,最後還把倫敦老店買下,許忠如第一次走進Quaritch之時,感覺時間好像停留在很久很久以前的光景裏,高樓底、鐵與玻璃做成的大窗戶,寧靜寬闊的空間,充滿學術氣氛。他說老書如老人一樣脆弱,要小心翻看,不可粗魯對待。賣書人有性格,買書人更講性格。成為書店老闆兩年以來,令他最深刻的客人是一位來自紐約的老先生,他合夥的公司曾把帝國大廈買下又賣出,「老先生九十三歲仍然在做生意。」藏書家不太喜歡被人談論,「收藏畫的人喜歡展示,收藏書的人,自己知道就夠歡喜了。」

曾任著名國際投資銀行GoldmanSachs的行政總裁,許忠如也從來不與生意對手、朋友主動談書。他感覺與書溝通跟與人溝通有很大分別:「對着書,你看着它,它不會看你;對着人,你看着他,他也看着你。」

.......................................

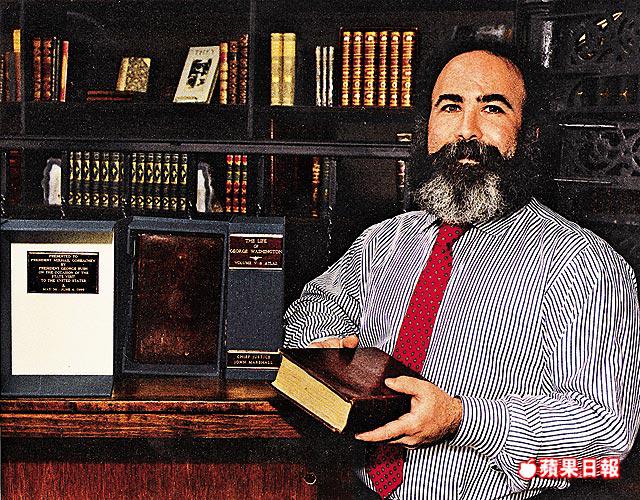

相對於英國人,美國「十九世紀書店」老闆羅恩斯爾更樂意分享與三任總統的書緣。在老布殊年代,禮賓處官員JosephVernerReed是藏書家,也是羅恩斯爾的朋友,是他建議總統送書給外國元首,並且推薦十九世紀書店為選定書商。前蘇聯總統戈爾巴喬夫上任後首次歷史性到訪美國,「十九世紀書店」建議以JohnMarshall所著的《TheLifeofGeorgeWashington》作為國禮,羅恩斯爾解釋:「那是關於華盛頓生平的名著,讓人了解一個偉大新國家的原則。」結果,他經辦的第一份國禮令送書的總統與收書的總統同樣滿意,美國三任總統最終也就成了書店的長期客人。

今年美國總統大選,前第一夫人兼現任參議員希拉莉(HillaryClinton)與丈夫克林頓及女兒切爾西(ChelseaClinton)四出拉票。三口之家,在選民面前混身都是政治語言,在十九世紀書店老闆眼中,克林頓是一位愛看書、尤其愛看歷史書的「好學生」,他送給外國元首的書超過二十本。

這所書店位於美國首府華盛頓附近的馬里蘭州斯蒂文森巿,羅恩斯爾對記者講述克林頓揀書的故事。話說克林頓在任的某一天面見了他,為的是要送一本書給女兒作為十六歲生日的禮物。結果,這位總統選了英國詩人JohnMilton的書。詩人與政治也曾拉上關係,在十七世紀英國國會會議上,他為了爭取出版自由據理力爭,寫下著名篇章《論出版自由》(Areopagitica),為書而戰。羅恩斯爾認為克林頓選的禮物很好,對Chelsea很有用,「《論出版自由》所講述的言論自由,正是美國的傳統,值得Chelsea深思細讀。」

詩人名著裏寫:「書非全然無生命,書猶如充滿能量的心靈,……毀掉一本好書猶如殺一個人;殺一個人,就是毀去神的形象;那毀掉好書的,也如同毀掉真理和神的形象。」

人與書,都是上天造物所賜,足可玩味,寓意無窮。

本報記者 冼麗婷