【本報訊】本港約有100名因交通意外或運動受傷、導致四肢癱瘓的病人。美國一項研究發現植入式電子義肢,可令癱瘓病人恢復部份上肢活動功能,例如伸手、飲水及進食等,部份病人甚至可重新站立及走路,明年更會在全球招募病人,進行一項更精密的大型臨床研究,本港的病人也有機會參加,屆時斌仔等癱瘓病人便可以「用手代口」使用電腦。 記者:梁瑞琼

美國凱斯西儲大學矯形及醫學工程學系教授兼香港大學客席教授祈米高表示,美國早於1986年已首次將電子儀器植入頸椎受傷病人體內,至今植入人數已達250人。

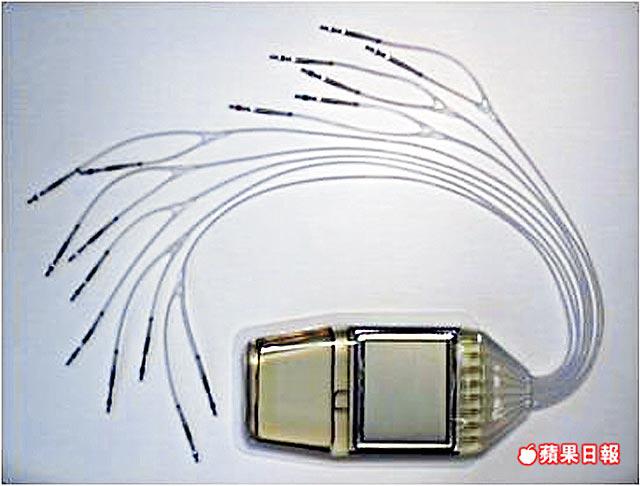

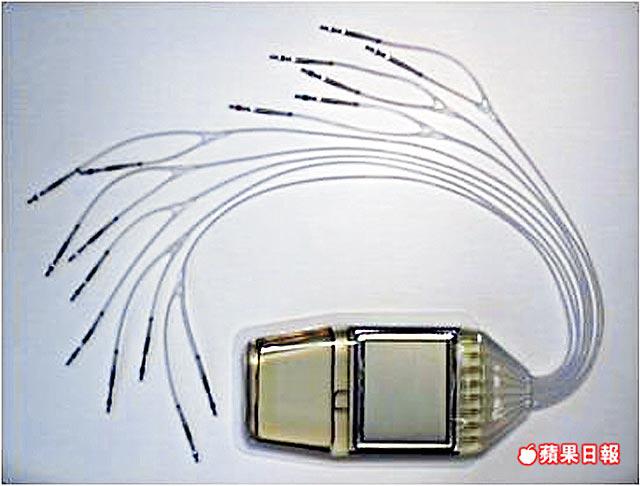

他指出,電子義肢的原理是將細小的電極植入體內,以電線連接到目標肌肉,病人則以仍可活動的身體部位,例如膊頭及頸項等控制電極的發電量,再控制手臂及手指的活動。

祈米高指,一個電極只負責一束肌肉,植入身體的電極越多,可控制的肌肉也越多,病人的活動能力也越大。他指,曾有植入8至12個電極的癱瘓病人,可恢復聽電話及梳頭等活動能力,經改良的新一代電子義肢更可幫助頸椎高位癱瘓的病人,他們只需植入雙重12電極,便可控制手、三頭肌及身體。一名第一及二節頸椎受傷病人,手部原本已失去活動能力,植入電極後可自行進食,更有病人可自行坐起,甚至走路,但也有病人因出現感染而需拆掉儀器。

費用逾百萬美元

醫學界近年不斷改良植入式電子義肢,祈米高表示,明年將進行一項涉及24個電極的電子義肢臨床研究,並計劃於全球招募10名頸椎受創的病人參與。他指,電子義肢費用高達逾百萬美元,病人必須自費購置。

本港現時只有體外式電子義肢,協助中風及神經創傷病人進行復康。港大矯形及創傷外科學系副教授葉永玉表示,中樞神經受傷的病人因大腦訊息傳達被中斷,導致四肢癱瘓,但只要以電子儀器模仿有關的傳遞過程,病人便可重新活動四肢。她指,期望稍後將植入式電子義肢技術引入本港,幫助癱瘓病人。

另外,港大也致力研發骨骼再生技術,並以海綿狀的多倍體乳酸作為輔助物料,放在因疾病或意外而骨骼缺損的地方,刺激骨骼再生,葉永玉指,10名曾使用有關物料的病人中,9人骨骼可再生,其中一人更生出6厘米長的新骨骼,但需再進行大型的臨床研究方可全面應用在人體。