【本報訊】屯門醫院發生病人輸血致命事件,專家小組完成調查後,相信因盛載血包及冷凝劑的發泡膠箱,產生含「螢光假單胞菌」的倒汗水,再透過極微細的裂縫滲入血包,輸入病人體內,認為屬罕見及單一事件,無人需要負責任。紅十字會採納小組建議,已停駛兩架行走全港的流動捐血車,以便加裝洗手盆,減低交叉感染的機會。紅會呼籲市民繼續到捐血站捐血。記者:陳沛冰、白琳

男病人王潤泉(52歲)本月3日在屯門醫院輸血後,感染螢光假單胞菌,四日後死亡,醫院管理局委任的專家小組,昨公佈調查報告。報告提及流動捐血車上,抽血人員使用同一個洗手盆洗手及清潔器具,若有細菌可能會導致交叉感染,建議設有不同洗手盆作不同用途。

曾到捐血車抽樣本化驗

紅十字會輸血服務中心高級醫生李卓廣表示,紅會的兩架流動捐血車,已於12月9日停駛,會與承建商研究如何增設洗手盆,暫未知何時恢復使用。市民仍可以到六個捐血站及流動捐血隊捐血。紅會發言人補充,捐血車收集的血液佔全年總數約1.5%,較多在5至9月出動。

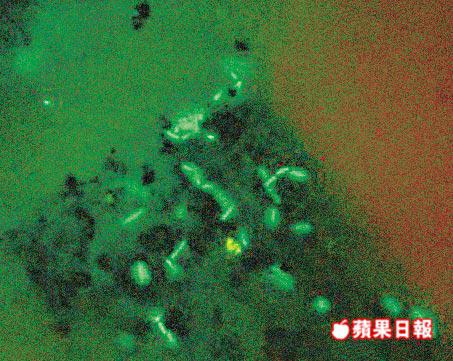

身兼調查小組主席的香港大學微生物學系系主任袁國勇表示,調查期間曾到捐血車、運送血包的貨車及血庫等調查及抽血188個樣本化驗。結果只在死者王潤泉用剩的血包內,每一毫升血找到5億粒螢光假單胞菌;亦在盛載血包及冷凝劑的發泡膠箱,每一毫升倒汗水找到1,000萬粒螢光假單胞菌,有關細菌與死者血液內的細菌完全相同,顯示是感染來源。

袁稱,他在本月7日種菌,細菌要18日大量滋生,推斷血包在去年12月20日或以前受污染,而王潤泉死亡事件追溯至去年12月9日,一名市民在天水圍流動捐血車捐血,同月19日血包運送到屯門醫院。

他指,相信在運送過程中,盛載血包及冷凝劑的發泡膠箱,箱內維持20度以下,較外邊溫度低,產生倒汗水,而螢光假單胞菌可在普通環境或攝氏4度生長,令倒汗水帶菌,透過血包上肉眼看不見的極微細裂縫進入血包。

另一個可能性是捐血車上載血包及冷凝劑的運送箱,可能滋生含菌的倒汗水,抽血人員接觸後,將細菌帶到捐血者抽血位置,再污染血包;但因未在運送箱及捐血車上樣本發現細菌,故可能性較低。

周一嶽稱落實報告建議

袁國勇表示,事件中醫護人員溝通有障礙,事發後醫生以為已將血液送到血庫檢查,但原來要送往另一部門,是指引不清晰,有關流程可改善;但強調今次是罕見及單一事件,沒有人需要負責。袁國勇指另一高危因素,是血包軟管需加熱封口及切割,過程中易受細菌污染,故他提出10項建議改善措施。

紅十字會表示,為防倒汗水污染血包,上周起已用不同膠袋獨立包裝血包及冷凝劑;為捐血者消毒時,會利用計時器計時,並已與血包生產商聯絡,研究使用更優質的血包。

食物及衞生局局長周一嶽表示,會盡快落實報告建議。

王潤泉輸血染菌可能原因

1〉運送血液的發泡膠箱,裝有冷凝劑及血包,產生含螢光假單胞菌的倒汗水,從血包肉眼看不見的微細裂縫進入血包

2〉捐血車上的運送箱亦有冷凝劑,抽血人員接觸箱內含螢光假單胞菌的倒汗水,再接觸捐血者之抽血位置,細菌連同捐血者的血液流入血包

調查小組對醫管局10項建議

1〉流動捐血車上設不同洗滌盆,分開洗手及清潔器具

2〉抽血時使用計時工具,確保皮膚消毒時間足夠

3〉血包軟管封口或切割前,確保軟管亁爽及表面沒有可見的倒汗水

4〉減少血液運送箱或貯存器的倒汗水,容器必須定期消毒

5〉對棄置血液進行污染監察

6〉釐清醫管局及屯門醫院的輸血指引

7〉推行不良輸血反應的審核計劃

8〉在一般工作日早上或下午較早時間進行非緊急輸血,並遵循既定輸血速度

9〉當輸血病人出現原因不明的休克和發燒,須給予廣譜抗生素作治療

10〉當輸血病人出現不良反應,須盡快測試其血液製品

資料來源:輸血反應事件調查小組報告