國際學校是國際大趨勢的一面鏡子。中國近年崛起成為大國,幾乎每個國家都要跟中國做生意,中文變成外國人眼中的languageofthefuture(有前途的語言)。香港的國際學校緊跟潮流改革中文課程,一天上一堂中文課成為學校的新賣點;中文科要不是必須科目,要不就是有八成至九成學生選修的熱門附加語言。 Snapshot之六.完結篇 記者:冼麗婷

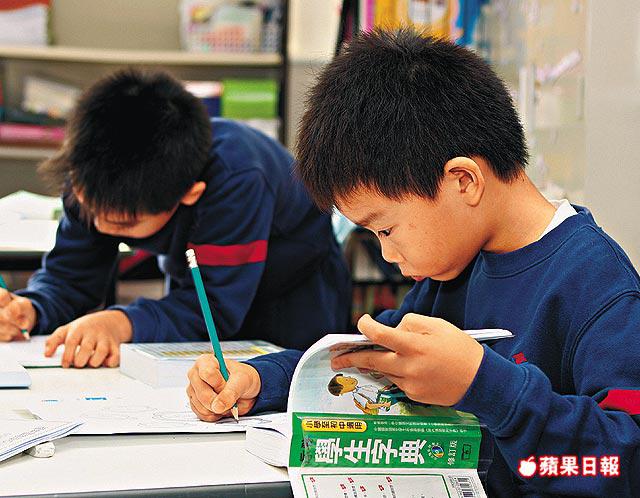

本報接觸多間國際學校的中文課程主任,他們都受着本地與外籍家長的壓力,要加強中文訓練。英基學校協會因應香港回歸,由原本沒有中文課程的英國教育系統,97年開始全面加入每星期兩節的普通話課程。01年時針對外籍學童而設的中文課程,高小第6班的畢業生只懂80個中文字;至06年,英基的中文科全面成為小學必修課程,中文課堂增至每周5節,外籍學生認識的中文字增加至341個,有本地背景的學生則要認識932個中文字;中學的第7班至第11班中文是選修科,有七成半學生選修。

家長盼「買一送一」

中文課程總負責人王小平說:「現在的家長很聰明,想有好的英文,再送好的中文,買一送一。」本地家長送子女入英基或其他國際學校,是不是注定要犧牲中文水平?他承認:「國際學校的中文肯定不能跟本地學校的中文水平比較。」但很有信心學生的中文水平能達到「workinglanguage」的水平,「為外國大機構擔任駐港或大中華地區的僱員,以中文作基本溝通,肯定沒有問題。」

加拿大國際學校中文部主任盧斌說,該校建校15年都有中文課程,97年由廣東話轉以普通話教授,幼稚園至初中第8班的學生都必須修讀中文,課堂每周有6至7節,有中文背景的學生入讀「華語班」,使用台灣出版教材;外籍學生學習「你好班」,使用澳洲出版教材。中學的第9至11班,中文變成選修科,每周5節課,全校高中生有八至九成選修。

學生來自世界各地的香港國際學校,開班教授中文時更複雜。該校的中文部教職員人數與上述兩校相若,約有28人,全校八至九成學生修讀中文,要照顧的學生人數達2,200人。中文部主任張麗超曾是英國國防部外語學校的中文老師,她說:「洋人家長對孩子的中文也很重視,我們要劃分孩子的不同背景施教,壓力不少。」該校的中文課程由幼稚園開始列為必修科,第6班開始成為選修科。

學生來源也比較國際化的德瑞國際學校,中文部是相對地小,中文課程主任賀照輝說,中文部只有5位老師,該校除英語作為第一語言外,德語為第一外語,小學第4班才開始可以選修中文課,每周3節,第7至第9班則每周四節,選修學生比例近九成。賀照輝說該校也考慮把中文課程轉為必修科:「中文是languageofthefuture,很多家長都有這樣的要求。」

耀中學生必修中文

耀中國際學校以中文作賣點,在北京、上海及美國矽谷等地都有分校,由幼稚園至預科的學生都必須修讀中文。中文課程主管呂子德說:「我們不玩香港的遊戲規則,學生只會考IGCSE和IB,不會考香港會考。」呂子德曾任該校校長,他說該校強調中英雙語教育,不但美國有中文熱潮,近年不少歐洲的國際學校都計劃開辦中文課程,並向該校取經,「曾經有報道指2010年,全球以中文作為附加語言的學生人數將達一億人。」

香港主流國際學校中文課程

耀中國際學校

必修:幼稚園-預科 選修:沒有 高中閱讀文學例子:施耐庵《水滸傳》

加拿大國際學校

必修:幼稚園-第8班 選修:第9-11班 高中閱讀文學例子:阿城《棋王》

香港國際學校

必修:幼稚園-第5班 選修:第6-12班 高中閱讀文學例子:曹禺《雷雨》

英基學校協會

必修:幼稚園-第6班 選修:第7-11班 高中閱讀文學例子:魯迅《祥林嫂》

德瑞國際學校

必修:沒有 選修:第4-11班 高中閱讀文學例子:巴金《春》

資料來源:各學校中文課程主管

耀中校友

奪中文文學獎冠軍

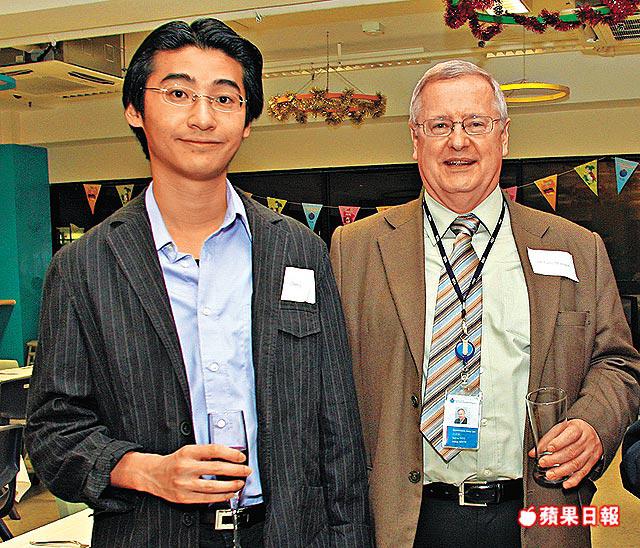

耀中國際學校2002年畢業生鄭英偉,現時是香港大學醫學院的實習醫生,只有22歲。

17歲讀港大醫學院

中學時曾兩次越級跳班,約17歲入讀港大醫學院。來自國際學校,英文好,不足為奇,但醫學院的同學問鄭英偉:「你中文一定不很好。」國際小子給了一個令人頗意外的答案:「我曾獲得青年文學獎小說組冠軍。」

進入醫學院同年,鄭英偉寫下數千字小說《情感教育》獲得第31屆青年文學獎小說初級組冠軍,同學看到「證據」,由難以置信變得無話可說。

拿了小說獎是中文語言能力的一個肯定。

鄭英偉小時候曾在新加坡生活,在當地讀初小,習慣以英語作為第一語言,中文作為第二語言,後來他回港生活,也選擇到新加坡國際學校讀書,接受相同模式的語文訓練,自小有紮實的中文訓練。

鄭英偉說在耀中國際學校讀書,是以英文為主,但中文風氣可能較其他國際學校好一點。因為要應付國際文憑大學預科課程(IBDP)中文試,他曾閱讀中國名著《水滸傳》,其他如《西遊記》亦有略讀。

寫下出色醫學論文

他並非自小對寫作感興趣,因為老師啓發,第一次嘗試寫小說便僥倖地獲得獎項。升上大學忙於讀醫,鄭英偉在醫學專業上有很出色的表現,寫下10篇醫學論文,都曾獲得世界頂級醫學雜誌刊登,其中包括《Nature》。

要寫出好的醫學論文,除了研究內容要有份量,英語能力也相當重要。當上實習醫生以後,見過不幸的事情,體會世事無常,他希望將來有機會把行醫的經驗寫下來。

後記

國際學校是不是性開放?

香港本地社會對國際學校所知有限,新聞裏關於國際學校的報道,有時是關於學生的濫藥測試,有時是關於學生性開放態度。一般人好奇西化的國際學校是不是比較性開放。按家長所說,中學生拖手仔返學、Frenchkiss的情況是有,校方叫家長以open(開放)態度面對,但也有學校把女生穿吊帶小背心上學列為犯規。一位政府高官的兒子曾在國際學校讀書,他對兒子的安全性教育是:「最重要記着戴套。」若情況換了是母親與女兒,記者想,不會有太多本地母親願意叫中學階段的女兒「最重要叫男友戴套」罷!

中文老師地位大翻身

應該怎樣教女兒呢?一位中國裔國際學校女生說:「媽咪話做女仔要矜持一點。」中國人古老的價值觀,原來也可以在國際學校裏發揮作用,家庭的影響很重要,若果心裏不舒服,就該想想有沒有需要在這方面作風open(開放)了。

採訪時,國內來的國際學校中文老師快樂地訴說如何看着中文、普通話地位大翻身;同時也有國際學校學生認為全球化等同美國化。本地學生進入國際學校讀書會不會被人家的文化dominate(壟斷)自己的文化,還是學生根本就失去穩固自己文化的機會,都要考慮。

記者認識的個別國際學校畢業生,有人在國際學校讀書時被外國同學欺侮,有人到外國讀大學時以種族歸邊。這些畢業生都性格進取,事業出色,在香港生活,英文、法文都說得嘩啦嘩啦,有些人不太能夠用廣東話表達自己,不明白甚麼是守株待兔,也有人不知道誰是孟嘗君。他們在外國人圈子生存得很好,但不一定有歸屬感;在中國人圈子裏,郤又總是欠缺了一點點甚麼似的。

接受國際學校教育的目標與結果,要謹慎深思。先有自己的文化內涵、再與外國人交流、再反思自己的文化,是不是個好選擇?