【本報訊】屯門醫院輸血感染細菌致器官衰竭的男子王潤泉,延至昨日凌晨不治,個案交由死因庭跟進。王妻昨由內地到港辦理後事,死者的弟弟指會視乎專家小組報告,決定是否追究責任,「如果係因為人為出錯無咗個屋企人,我哋一定唔會放過醫院!」調查事件的專家小組主席袁國勇指出,不排除若血包有裂痕,而運送時升溫所形成的倒汗水有可能會連同細菌滲入袋中。他初步提出四項建議,包括使用防潮珠,減少運送時血包表面的倒汗水等。 記者:張嘉雯 林社炳

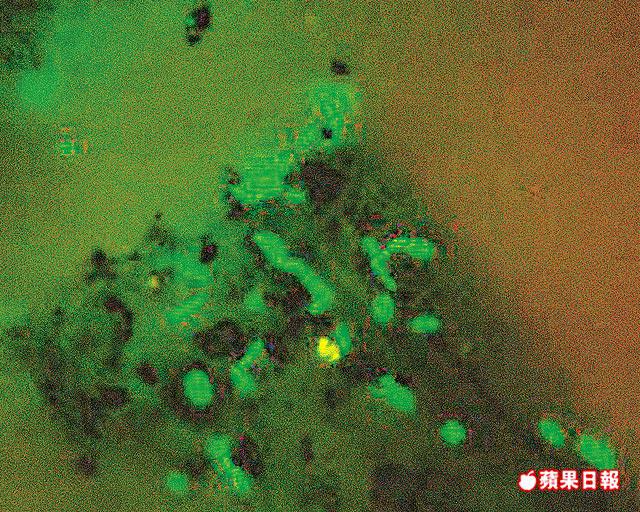

死者王潤泉今年52歲,本身患慢性肝病及貧血,上星期四輸血後出現休克、嚴重呼吸困難及血壓驟降,送入深切治療部,至昨日死亡,院方在血包及病人血液內,驗出「螢光假單胞菌」。

王的家人昨日到殮房認屍,其妻哭成淚人,王的三弟表示,希望專家小組能找出真相,要待兄長解剖後才能處理後事。院方曾派社工接觸家人,但未有提及賠償問題,其兄與妻育有一名兒子,經濟暫無壓力。

用防潮珠減倒汗水

死者的另一親屬指,明白輸血有一定風險,但若醫護人員當日密切監察輸血情況,應可及早察覺死者病情惡化,現時專家小組報告尚未完成,醫院只顧卸責,並不合理,「如果係因為人為出錯無咗個屋企人,我哋一定唔會放過醫院!我哋都唔想有同類嘅事發生。」

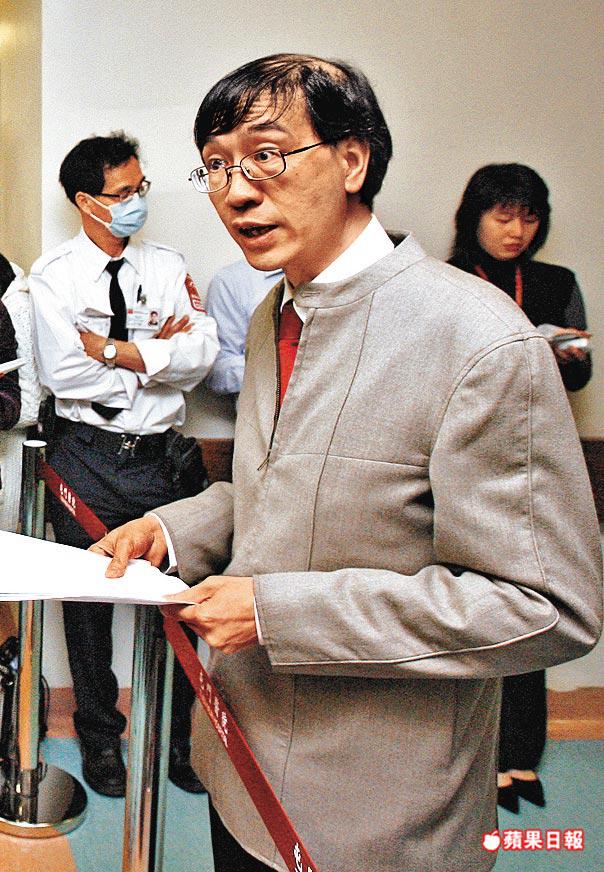

專家小組主席、香港大學醫學院微生物學系系主任袁國勇,昨日到尖沙嘴紅十字會輸血服務中心及屯門醫院巡視血庫。他認為,血液儲存、運送及醫院血庫的衞生情況屬非常高水平,未發現系統性問題,雪櫃沒有失靈,已取了雪櫃及血包樣本化驗。負責血液運輸的東源大地有限公司,昨日把八箱血製品運往屯門醫院,經袁國勇檢查後,存放於血庫之中。

袁國勇指,事故有很多可能性,紅血球本身儲存在攝氏四度以下,運送過程溫度可能升至二十度,若血包有裂痕,倒汗水會連同細菌滲入袋中。小組初步提出四項建議,當中包括使用防潮珠,減少運送時血包表面的倒汗水,而懷疑有問題的血液應檢驗,不要丟掉。

血包存25日未超標

他解釋,根據外國經驗,超過九成輸血染菌個案都找不到原因,今次病人輸血的血包存放了25日,並未超過本港與國際標準規定的42日;而是次醫生沒有即時為病人注射抗生素,不是醫生出錯。食物及衞生局局長周一嶽及醫管局主席胡定旭慰問死者家屬,醫管局會提醒員工遵守輸血指引。

就改善輸血程序提出的臨時建議

‧1.使用計時器,確保消毒捐血者皮膚的時間足夠

‧2.加強消毒輸血容器

‧3.減少運送時血包表面的倒汗水

‧4.為輸血後休克及發燒的病人,注射抗生素

資料來源:專家小組主席袁國勇

罕見血型長期存放風險高

【本報訊】港大感染及傳染病中心副總監何栢良表示,為了保持血液供應穩定,血庫會將血包貯存一段時間,罕見血型貯存的時間就更長,細菌繁殖的可能性更高,故此罕見血型者若接受輸血,相對風險較高。

根據紅十字會的捐血者統計,每1,000名華人中只有3人屬負型血,其中O負型血佔最多,AB負型最少,以O負型血為例,全港每天的存量只有10數包。何栢良指,要減低風險,應縮短血液貯存的時間,但這樣可能令血液供應不足。

父輸血兒子染瘧疾亡

有任職血庫主管的巿民昨日致電香港電台節目《千禧年代》指,本港過去曾發生父親輸血給兒子,兒子感染瘧疾死亡的個案,其後發現其父本身患有瘧疾,但沒有病徵。港大微生物學系助理教授黃世賢指類似的個案,外國時有發生,因為染上瘧疾未必有病徵,但在本港卻甚為罕見。

紅十字會輸血服務中心表示,現時的化驗技術不能確保血液不受瘧疾感染,故只能按捐血人士提供的旅遊及原居地資料作篩選。

處理疏忽

化驗室人員取血包未戴手套

屯門醫院成立專家小組調查輸血染菌導致病人死亡事故,小組昨日到該院調查,但血液化驗室人員在專家到場前,接觸血液樣本及血包時均沒有戴上手套,直至大批記者到場,各人才戴上手套及口罩,處理血液時又顯得小心翼翼,反映醫護平日處理血液時也未有加強戒備。

本報記者昨日在屯門醫院守候,發現血液學化驗室隔鄰便是儲存不潔衣服的儲物房,放置大批仍未洗滌的受污染衣服,工人棄置衣服後沒有馬上關門,有機會因細菌或病毒「外洩」,污染隔鄰化驗室的血製品。

醫局企圖避記者

另外,調查小組昨日馬不停蹄到紅十字會輸血服務中心及屯門醫院調查,但小組的行程甚為秘密,醫管局只安排記者下午四時到屯門醫院,更企圖用「調虎離山」計安排記者在血庫守候,而死者家屬當時就在隔鄰的殮房認屍,幸而有醒目記者及時發現,才能與正在離開的家屬遇上。

至於昨日送到屯門醫院的8箱血製品,也被安排從「特別通道」進院。

本報記者