【本報訊】屯門醫院發生全港首宗因血液污染引起的嚴重事故,一名52歲慢性肝病患者本月3日因身體不適到屯門醫院診治,接受輸血期間血壓急降、脈搏加速,現時在深切治療部留醫,情況危殆。化驗證實,患者血液及血包樣本離奇含菌,醫管局排除事件是人為錯誤,但原因未明,已成立調查小組了解肇因;家人不滿醫管局的解釋,表明會向當局追究。 記者:梁德倫 林社炳 張嘉雯

該名王姓男病人本身患有慢性肝病及貧血,上周四進入屯門醫院,當日下午接受輸血,兩小時後出現休克、嚴重呼吸困難、血壓驟降及脈搏減弱,醫護人員見狀立即停止輸血並為其急救。經搶救後病人現於深切治療部留醫,他身體多個器官出現衰竭,情況危殆。

王家一行十多人昨前往探望病者,其中一人相信是病者母親,她神情哀傷。病人的弟弟稱,上周四晚突然接到醫院通知,一家人即趕到醫院,他不明白醫院的解釋,對於醫管局指事件不涉人為錯誤,其弟說,「兩架車撞埋一齊,點會冇人錯吖!我對政府呢個解釋,好有保留……就算佢話對唔住,又代表乜嘢呢?」他表示,待調查小組完成報告後,會追討賠償。

院方否認涉人為錯誤

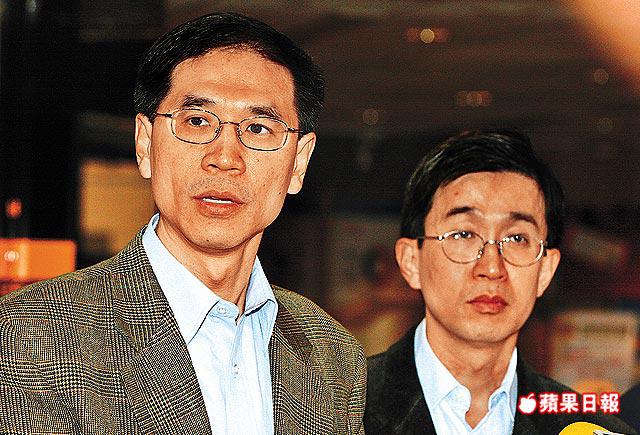

屯門醫院行政總監盧志遠醫生表示,今次事件為本港首見,經院方初步調查後,認為不涉及人為及系統錯誤,屬獨立單一事件。院方當晚抽取輸血樣本及病人血液化驗,初步測試發現兩者均含有「螢光假單胞菌」(PseudomonasFluorescens)。

盧志遠表示,醫院翻查有關紀錄,確定醫護人員遵從嚴謹的輸血程序,醫院的輸血紀錄沒有發現任何異常,暫未能確定污染源頭,事件已向醫管局通報,當局並已成立由香港大學袁國勇教授領導的獨立委員會調查。

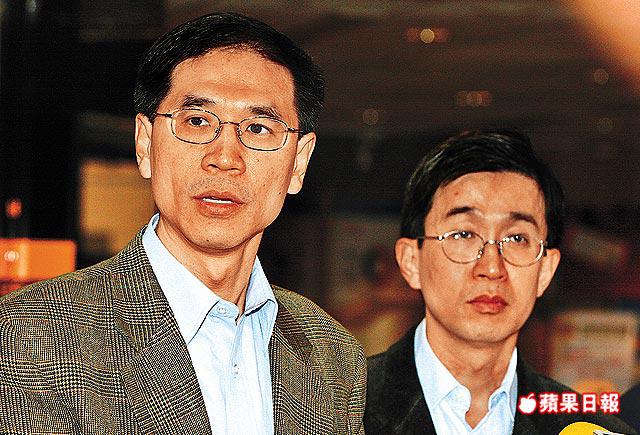

據了解,捐血者捐出的血液分為兩包紅血球及一包血小板,其中血小板早前已輸給一名兒童,兒童未有受感染。港大教授袁國勇相信該血小板只存了數天便使用,細菌沒有機會繁殖,故兒童倖免感染。

不排除再有類似個案

袁國勇相信,今次並非系統性問題,「如果係應該一開始就有幾單,唔會係得一單。」他引述文獻指,每五萬包血就有一包受細菌污染,每五十萬個輸血人士,會有一個人血中毒,不排除以後再出現類似個案,調查委員會將了解捐血、消毒、儲存及分離血液、運送血包等各程序是否出錯。

醫學界人士指,血包或會經人手,有受污染的危機。紅十字會輸血服務中心高級醫生李卓廣指,中心所有血包均為全新並已消毒,每包血首30毫升會用作化驗,以排除肝炎及愛滋病毒。

他指,外國曾發生類似事故,醫學文獻顯示,紅血球受感染風險約為三萬分之一至五萬分之一,因感染而產生不良反應約為五十萬分之一,死亡風險則為一百萬分之一。

治療方法:用抗生素

屯門醫院醫學微生物顧問醫生郭德麟表示,事件中的螢光假單胞菌存在於一般環境中,經血液傳染屬非常罕見。港大內科學系榮譽副教授詹楚生指,螢光假單胞菌較少入血,除非菌量極多或病者本身抵抗力低;此菌一旦入血,會釋放毒素,令人血壓急降,出現敗血,造成器官衰竭,治療的方法是使用抗生素。

病人輸血染菌示意圖

捐贈血液收集處理流程

1.嚴格篩選捐血者,如正服藥或長期病患者不可捐血

2.為捐血者的皮膚消毒,抽出的血液會放在經伽瑪消毒的新袋中

3.血液收集後會將首30毫升抽出化驗,包括乙型及丙型肝炎、愛滋病等

4.樣本證實無菌後會分離為紅血球、白血球、血小板及血漿;當中血小板會進行細菌測試

5.通過上述檢驗的血液將傳輸至各醫院作臨床輸血使用

6.血小板儲存在攝氏21度,五日內使用

7.紅血球在攝氏4度最多儲存42天

資料來源:紅十字會