記者同事的自傳裏說文章「硬得不能軟下來」,我看了汗顏,因為我比她更硬,硬到你無言以對,就像眼前的首屆「華語紀錄片節2008」,沒有明星,沒有旁白,沒有主持,講生死毋須哭哭啼啼,講文革沒有指路明燈,講環保沒有戈爾的大言不慚,講中台兩地的醫療體制、麻瘋病人、醫生和蒼生自言自語,訴說自己的身世,我看了點點已驚心動魄。忘了湯唯,忘了時事專題,甚至連經典電影《黃土地》也可以掃地出門,我軟了,因為連記者也可以忘得一亁二淨。搞手張虹和飛仔,打開了「直接電影」(DirectCinema)的大門,我一頭栽進了故鄉。

記者:馮敏兒

攝影:楊錦文

紀錄「7日7夜」

由今日開始至1月14日的「華語紀錄片節2008」,約7日夜的節目卻說盡人間世情。以下由第1夜說起,至第4夜往後幾天周而復始,為你足本說盡今次的12個故事。另還有多個在不同地方舉行的座談會,12齣紀錄片的導演都會現身,紀錄片精神就是要自己爭取主動,想睇自己執生。

第1夜 反省醫療

今晚7:30pm及9:10pm分別是《樂生活》+《穿越和平》及《兒科》,三者都是深入了解中台兩地醫療體制的傑作,《樂生活》講述台灣最後一個麻瘋隔離醫院因捷運工程要拆卸,充滿幽默感的麻瘋病院友首次亮相,努力爭取「原地保留」。《穿越和平》更絕,講03年台北市和平醫院爆發SARS,疫情失控下市政府要所有醫護人員返回和平醫院「集中隔離」,當時一位周經凱醫師拒絕回去而被解職,媒體稱他「落跑醫師」,周醫師不服,三年多來不斷提出訴訟,當年的真相一一浮現。《兒科》說的是安徽甯國市人民醫院兒科發生的故事,這齣非常「直接電影」反映了在沒有醫療保障的國內,如何做成醫生和人民的噩夢,沒錢時連幼女亦不救,簡直驚心動魄地「超現實」。

第2夜 另一片黃土地

第二晚則是《淨湖人》+《某年》及《佛陀囗》,《淨湖人》是台灣環保工作者的記實,《某年》則是與老人癡呆症的正面交鋒,而《佛陀囗》更是紀錄片的《黃土地》,陝北山區小村內,北魏孝文帝拓跋氏後裔拓巨福祖孫的生活,美艷而充滿哀愁。

第3夜 不平則鳴

第三晚是《青春墓園》+《我雖死去》及《關愛之家》,《青春墓園》「文化大革命」中的重慶,武鬥的激烈程度位居全國之冠,無數青年彼此廝殺,最後只剩下這座青春墓園。《我雖死去》拍66年8月文革的第一個狂潮,史稱「紅八月」,僅官方統計就有1,774人被打死,主角卞仲耘便是首個被打死的校長,她的丈夫冒着危險,拍攝了她的遺照,並將她的血衣保存至今。《關愛之家》講河北邢臺農婦因在醫院輸血感染愛滋病打官司爭賠償的故事。

第4夜 都是邊緣人

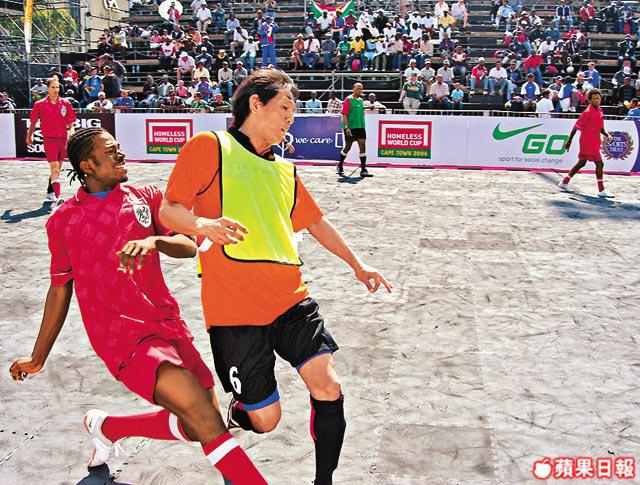

這晚是《山上》+《天若光》及《曙光足球》。《山上》帶我們上山下山,跟台灣泰雅族少年小龍一起過他的原住民、孤兒、幫派、監獄的生活,一起流浪,一起瓦解浪漫。《天若光》講台灣盲人重建院盲人院生的故事,其中後天盲了才學日文的日文講師柯明期,竟可教開眼人日文,台版的莊陳有就要你寫一個服字。最後唯一跟香港有關的則是新加坡導演的《曙光足球》,邊緣人在那個熱騰騰的夏天參加「無家可歸者世界盃」,從地底奔向未來竟是連半點商業味都沒有的「世界大同」!

雌雄雙俠闖天下 香港Out!

廉價的錄影時代降臨,香港人卻不爭氣,自己搞的華人紀錄片大賽一個都不能入圍,搞手是我們的著名紀錄片導演張虹,她嘆謂:「香港作品思考淺薄,小情小趣,大驚小怪,其實拍紀錄片,技巧次要,最重要是態度和題材,關心社會。大家都驚Heavy,以為紀錄片沉悶嚴肅粗糙無美感可言,其實它可以無比優美動人,發人深省,投入其中才感動至深。」

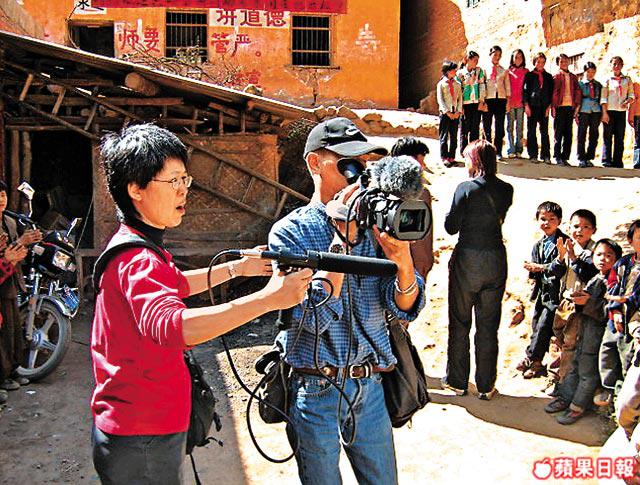

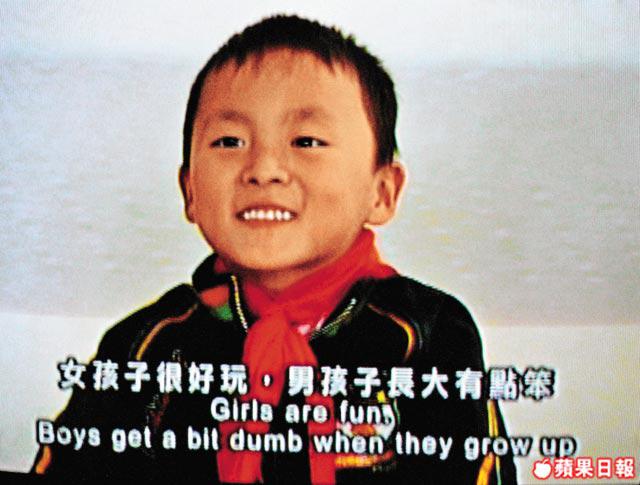

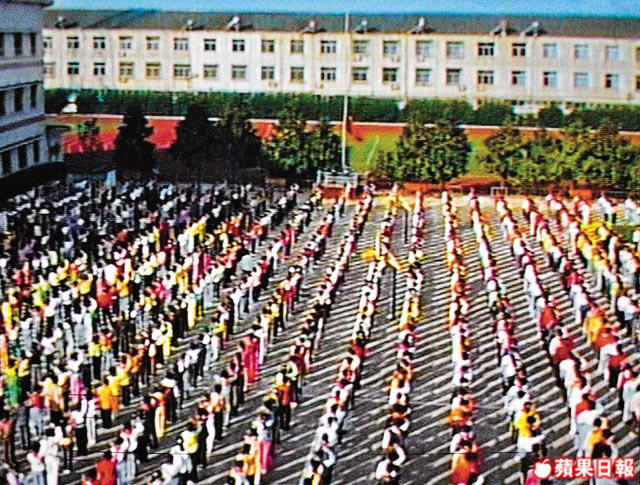

這位在02年拍出經典紀錄片《中學》的朋友一向直腸直肚,冇錢,就算債台高築也要為紀錄片殺出血路,她深受紀錄片大師FrederickWiseman的感動,尤其他的「直接電影」手法,在對劇情片的世界失望後,她拿起了攝影機拍了自己的第一齣紀錄片《看不見的女人》,3個香港印度女子以無比魅力說服了她,後來她把愛情事業混為一談,男友「飛仔」即是我們的老攝記行家林偉鴻是也,一個拿着DV機,一個緊握鬆毛咪,雌雄雙俠齊闖天下。經典的《中學》令中學生笑到嘔,教育系學生喊到要立即轉系,《七月》紀錄了7‧1遊行,《平安米》預言了災難,雲南拍的《農村初中》把國內教育制度活生生地要每個過來人感同身受。

猛片驚艷 無聲無息

曾經在加拿大的「滿地可中國國際電影節」工作了多年的張虹,實戰加視野,竟也給國內的紀錄片嚇了一跳,「華語紀錄片節」實非同小可。她籌了10餘萬,向華人世界的紀錄片中門大開,最先收到的大多不堪入目,她慌了,一再延期,卻是一浪更勝一浪,最後從94部片中選了12部,6長6短,「還有6、7部電影,我鍾意到不得了,但場地有限沒法放映!」張虹說得動聽,我不信,借了她至愛的《兒科》、《佛陀囗》、《樂生活》回去印證,服了,前者讓我走進國內著名兒科醫院的現場,眼白白看到流着血的初生女嬰,因為父母冇錢而失救,又看到《佛陀囗》中美麗如畫的陝北山區坦蕩蕩的情感。張虹不忘告訴我:「《兒科》比我更『直接電影』更純粹,沒有旁白、沒有主持……12齣電影最後會由許鞍華、羅卡和龍應台評選出首屆「華語紀錄片大獎」的得主。張虹說紀錄片一直被視為伴菜,西方影展的選片也沒有一個是中國人,所以連出了佳作亦懵然不知,但偏偏紀錄片的先決條件是要對本身社會有一定了解,為此她瞓身了。

DirectCinema 大時代

我問雌雄雙俠何謂「直接電影」,她說只是學者的言詞,大師可從來不管。香港影評人看了她的作品,竟誤會是一鏡直落的「長鏡頭」,真相是每鏡頭長度全不超過5秒。電影節那些醉心劇情片娛樂性的發燒友,不是紀錄片的尋常觀眾,他們最積極的擁躉是老師、學者、傳媒等。「一部好的紀錄片就像一本好書。冇訪問、有旁述。」她拍紀錄片時甚至連大綱也沒有。飛仔補充:「不同電視,紀錄片的敘事手法,一定要簡單,大量近鏡加旁白,找專家,給你判斷,有廣管局指使要扮客觀,最後給你一個模稜兩可的結論。」張虹和應:「紀錄片可以唔清楚,可以有爭議,電視的對象是『婦孺』!」

你以為「積極不干預政策」已成明日黃花,但一定存在於「直接電影」的世界內。生命以他自身呈現,一切就在眼前,觀眾自由解讀,反應無法預期。別人總以為拍紀錄片一定想改革社會,她說個人力量渺小,她不存幻想,她視紀錄片為藝術,及身的不是資訊,打動你的是情。張虹和飛仔的公司叫「采風」,《詩經》中的採集天下美樂、美人、美事的傳統也。

張虹和飛仔製作的紀錄片,出版了3隻DVD,每隻$140,各大院校爭相收藏。

華語紀錄片節2008

映期:1月7-14日

地點:香港藝術中心agnesb電影院

網址: http://www.visiblerecord.com

票價:$50

查詢:25407859