科學家夢想用超級電腦製造人工腦袋,這個被認為「不可能」的構想,現在證明了他們正朝着「有可能」踏出成功第一步,用電腦模擬出老鼠腦袋的皮層單元(neocorticalcolumn),而且和真老鼠的皮層單元一樣運作正常。科學家下一步就會造出整個老鼠腦皮層,然後是貓腦、猴子腦,最後是人腦。

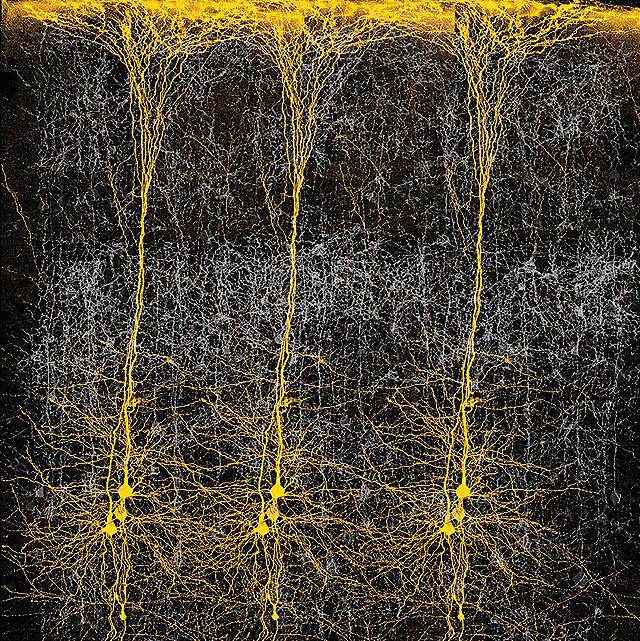

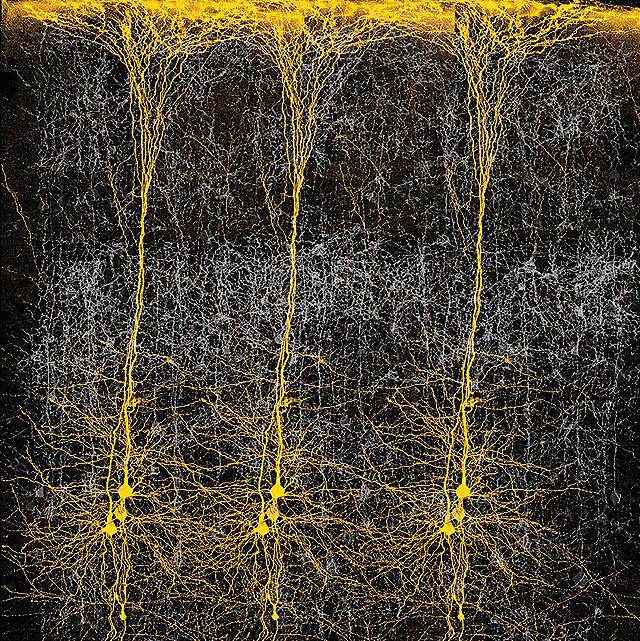

瑞士洛桑理工學院科學家馬克拉姆(HenryMarkram)與IBM合作展開「藍腦計劃」,利用全球最先進、運算速度最快的超級電腦「藍基因/L」(BlueGene/L),製造出兩周大老鼠的皮層單元,長兩毫米、直徑半毫米的虛擬細胞組織,含有10,000個神經細胞,以及長30米的細胞突觸。

造出鼠腦皮層單元

皮層單元是腦皮層的基本構成部份,既然造出了單元,要以電腦造出整個鼠腦皮層,是指日可待的事。馬克拉姆相信,以現今科技要做到這點不難,他們明年就要嘗試製造整個鼠腦皮層,成功之後就造貓腦、猴子腦,然後是人腦。人腦皮層單元比鼠腦要多數千倍,當然是複雜無比的事。

馬克拉姆2005年提出「藍腦計劃」時受到四面八方的猛烈抨擊,「所有人都以為我們瘋了」,最卓越的電腦神經科學家和理論學者都認定實驗一定會失敗,主要原因是人們對腦袋結構和功能所知太少。但科技改變了一切,馬克拉姆解釋︰「我們在生命科學不用模擬方法,是因為生物學需要功能最強大的電腦,所以都用動物做實驗,但未來這個局面就會改變,藍腦計劃會驅動這個改變。」

有效進行腦病實驗

馬克拉姆要強調,「藍腦計劃」不是另一個人工智能系統,「我們不是要製造一個有人腦的機械人」。比起會說話的機械人,他更希望透過計劃,了解腦部功能,然後了解腦部失調問題。抑鬱、精神分裂、癡呆,種種腦病都是人類擁有複雜精密腦袋的「代價」,利用「藍腦計劃」能更有效進行腦病實驗,減少利用動物做測試。

英國《衞報》

如何製造人工腦袋

科學家利用IBM的超級電腦模擬人腦

A)腦部構造被極盡精確地輸入電腦,利用鼠腦活動作為示範,由10,000個神經細胞開始造腦

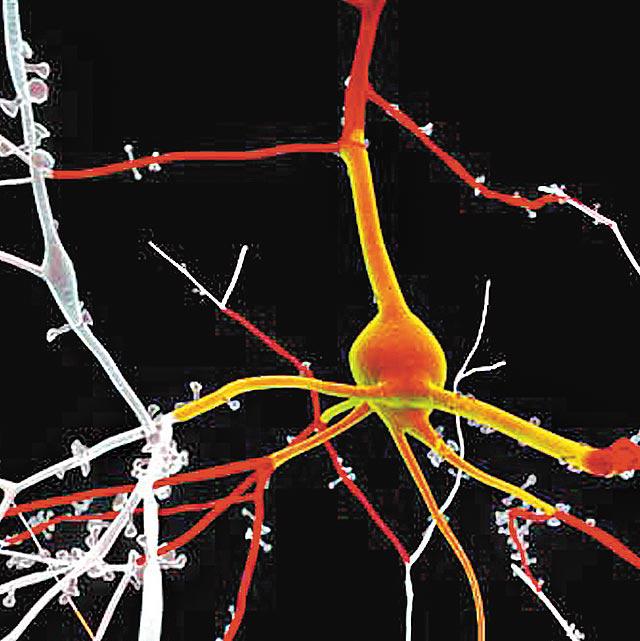

B)在電路圖中模擬所有細胞的突觸

C)明年將建造一個運算速度更快的超級電腦,模擬一個完整的鼠腦,包含一億個細胞和一億個突觸

D)一個處理器只能模擬一個腦細胞,洛桑理工學院的電腦有10,000個這類處理器

資料來源︰spiegel.de網站

兩個神經細胞會溝通

44歲南非裔的神經系統科學家馬克拉姆(HenryMarkram),是瑞士洛桑理工學院大腦思維研究所的創辦人之一,也是「藍腦計劃」的總監。用電腦造人腦,是一條漫漫長路,但馬克拉姆已經向外界證明他有的是無比耐性。

畫訊息路線圖花15年

馬克拉姆在南非開普敦大學取得學位後,先後到過以色列和美國的研究所工作。當他在德國馬克斯普朗克研究所(MaxPlanckInstitute)時,對神經細胞的電流生理學(electrophysiology)萬分着迷,他觀察兩個神經細胞時,發現它們在溝通。「當時我想,老天,太不可思議,你真的可以捕捉到神經細胞之間的溝通。」

馬克拉姆畫了一個神經細胞訊息游走的「路線圖」,花了他15年時間才完成,但對這個耗費心神的工作,他卻形容數據和資料「沉悶得不應刊登」。

英國《衞報》/《蘋果》資料室