【本報訊】出生於清朝,經歷光緒、宣統兩朝皇帝及十任教宗,在大嶼山隱修院中修道30多年,香港最老人瑞高師謙神父今年初喜孜孜親身領取智能身份證,未及迎接下月壽辰,昨晨在修院逝世,在悠悠的夢境中,回到他渴慕已久的天鄉,終年110歲。記者:張嘉雯、陳沛敏

位處大嶼山的聖母神樂院院牧李達修神父表示,昨晨6時會士準備接高師謙前往祈禱的時候,發現高神父在睡床上逝世,修士即時為他舉行追思彌撒,修院將另訂日子,安排特別彌撒及下葬儀式。

夢中離世 面容祥和

李達修與高神父認識超過20年,向以兄弟相稱,他對高逝世感到難過,他形容高神父離開時面容祥和,「佢人緣好好,記憶力好好,可以記住見過嘅朋友名同埋傾偈嘅內容,得到好多人尊敬,佢呢年退化得比較緊要,活動能力無以前咁好,有時要坐輪椅,但盡量自己行,唔好意思要人照顧。」

高師謙的一生跨越三個世紀,1897年生於福建省省會福州,1933時升任神父,其後在台灣、馬來西亞等地傳教約40年,1972年以75高齡加入外號「啞巴會」的嚴規熙篤會聖母神樂院,開展苦行修道生活。

根據入境處總結智能身份證換證資料,高師謙與另一女士齊名最老人瑞,今年同為110歲。

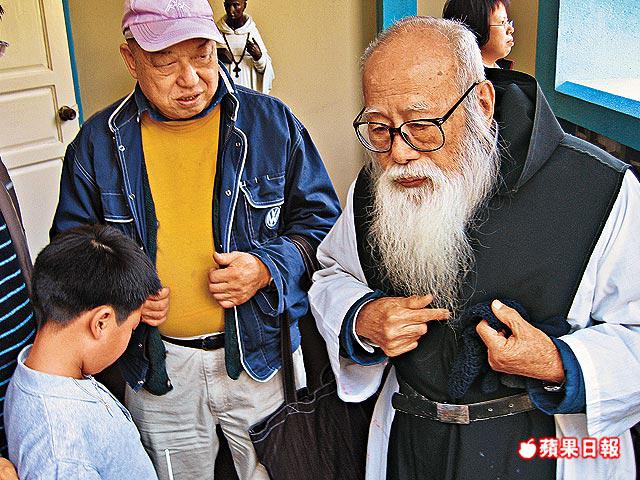

記者今年初曾往大嶼山探訪高師謙,下街渡後走20分鐘山路,經過苦路十四處,通過流水淙淙的小橋,拾級而上,聖堂在最高處。高師謙像壽星公,亮亮的頭殼,腮鬢全白,目光注視聖堂中央的十字架,陌生的腳步聲漸近,身穿中世紀隱修士服飾──白色長袍、黑色聖衣及腰帶的他慢慢轉過頭。

日常養雞 最忌說話

高師謙當時說過,平日主要工作是飼養院內逾千雞隻,日常大忌,是說話:「從前我們只跟天主說話,都不跟人講話,用手語,因為世間人講話多是壞話,有甚麼好說的呢?現在放寬了,我們可以說話,但不說閒話。」

每天清早3時半,高師謙和其他會士起床重複祈禱、種菜和看書,每天七次在聖堂內念經,拉丁文的經,玫瑰經是他的最愛,每天念20遍。聖堂內每本歌書都泛着微黃,釘裝脆弱無力,每次唱經完畢,修士們就戴回那件深棕色、幾可把面孔完全蓋住的風帽,低下頭,走回修院的不同角落靜修,每晚8時半上床就寢。

跟老人家談話,能聽不能問。高師謙平日不看電視,但愛看報紙,《蘋果日報》太重、太大叠不看,《成報》輕盈是他心頭愛。

早前到他領智能身份證,入境處職員知他年紀大,修院出入不方便,打算派員到修院替他辦證,但他堅持親力親為,在友人陪伴下,只需一支枴杖,一路走到灣仔入境處,令當值的職員留下深刻印象。

一生有情 親人懷念

自言一生人從沒生氣的高師謙,愛跟人分享103年前發生的一件事,當時7歲的他,跟家人在福州生活,是家中老三,一次他偷戴老父的眼鏡,結果不小心摔破,被爸爸追打,幸好媽媽衝出來擋住,他記住了媽媽的慈愛,後來爸爸死了,媽媽、兄弟、同輩全部離去,獨留塵世的高師謙總覺得有母親保護。

高神父可親,帶記者去看修院內的墳場,墓穴的位置他早就選好,掘好土、清了泥,結果一次又一次讓給先走的兄弟。

高師謙的姪孫媳婦高太說,高神父對長者及小朋友特別關心,「佢好有人情味,好有感情,即使年紀咁大仍然會親自回覆教友嘅信,我哋基於人性當然唔捨得,但係佢實踐到佢嘅願望,走得好安詳,我哋都好安慰。」

高師謙生平

1897年1月15日:清朝時代出生於福建省福州

1915年:領洗

1933年:晉鐸,在福州主教座堂服務,經歷日本侵華戰爭

1949年:中共建政後,到台灣、馬來西亞、新加坡、泰國等地傳教約40年

1972年:以75歲高齡加入嚴規熙篤會聖母神樂院,度隱修生活

1997年:100歲,宣發永願

2007年1月15日:110歲生日,約100名來自香港、中國大陸、馬來西亞、美國等地的信徒及高的親友來港慶祝

2007年12月11日:逝世

資料來源:《公教報》、《蘋果》資料室

養生七大原則

不抽煙、不酗酒、不生氣、不斷運動、不食過量、不斷祈禱、不作無禮的事

資料來源:高師謙神父

話你知:隱修會又稱啞巴會

提起隱修會,很多人第一時間聯想到神樂院出品的十字牌牛奶,但原來牛場已由大嶼山遷走,修士們現以製作曲奇餅、十字架鏈墜及明信片等工藝品維持生計。

隱修士生活由祈禱、工作及讀書三大部份組成,每天七次祈禱及唱詠,下田耕種、飼養牛隻及雞隻。1960年以前,香港的隱修士每天早上3時至4時,就會跪在睡房的地上鞭打自己的背脊,以打苦鞭方式懇求上天原諒他們及世人的罪過,並控制慾望,此例其後取消。隱修會着重反思、默想及減少與人溝通,又稱「啞巴會」,現今的隱修士會利用手語與人溝通。