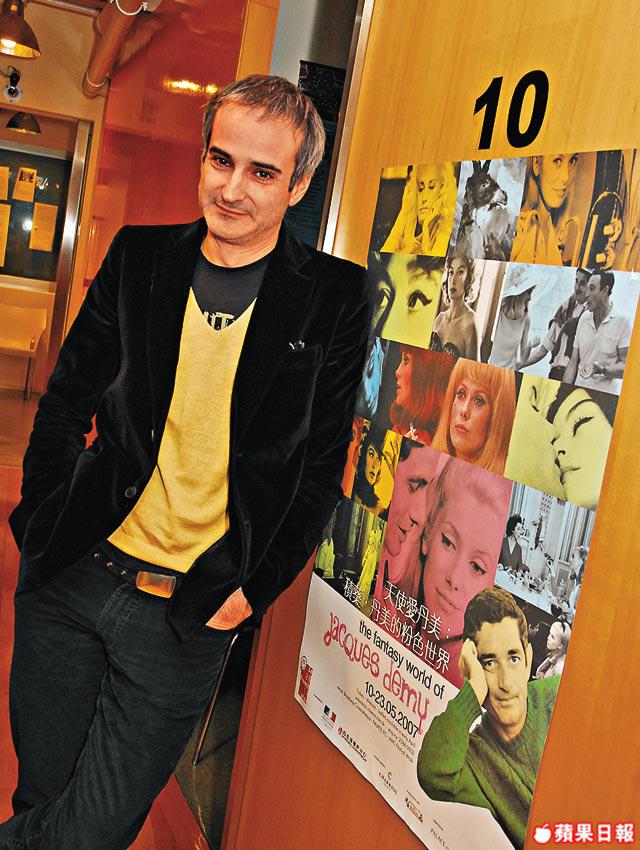

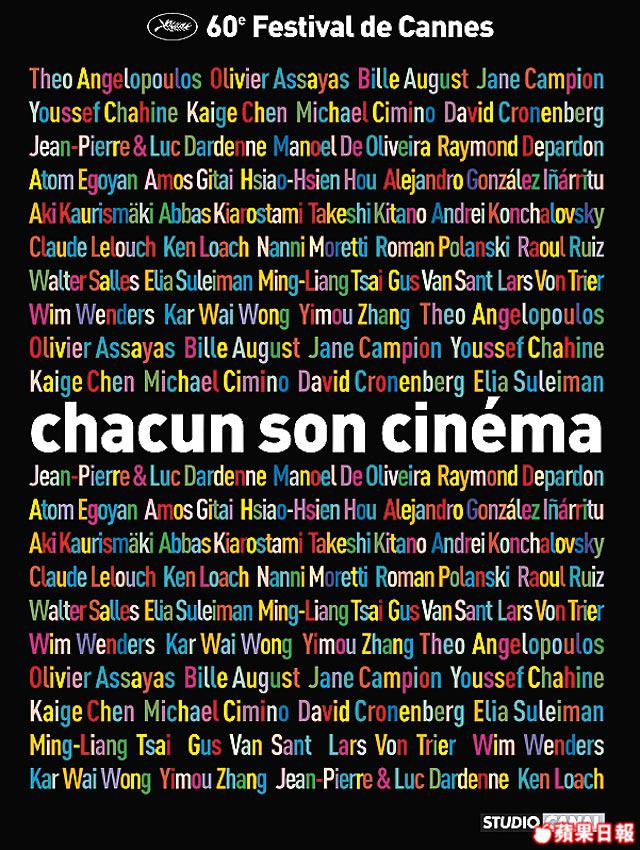

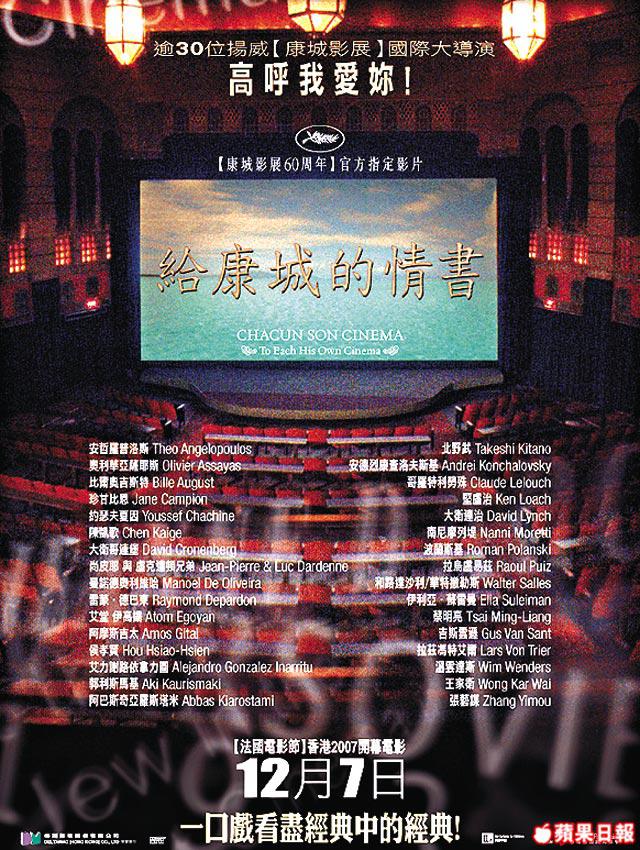

康城影展60大壽,請來32位大導演拍成電影《給康城的情書》,每人3分鐘各講各的電影人生,今天正式公映,但人多未必勢眾,僅派來了法國大情聖奧利華‧亞薩耶斯(OlivierAssayas)宣傳。這康城影后張曼玉前夫,拍的3分鐘短片叫《看電影不要亂摸》,本質談勾引,短短3分鐘,可會是大情聖的懺情書?

記者:馮敏兒

攝影:楊錦文

愛情遺產

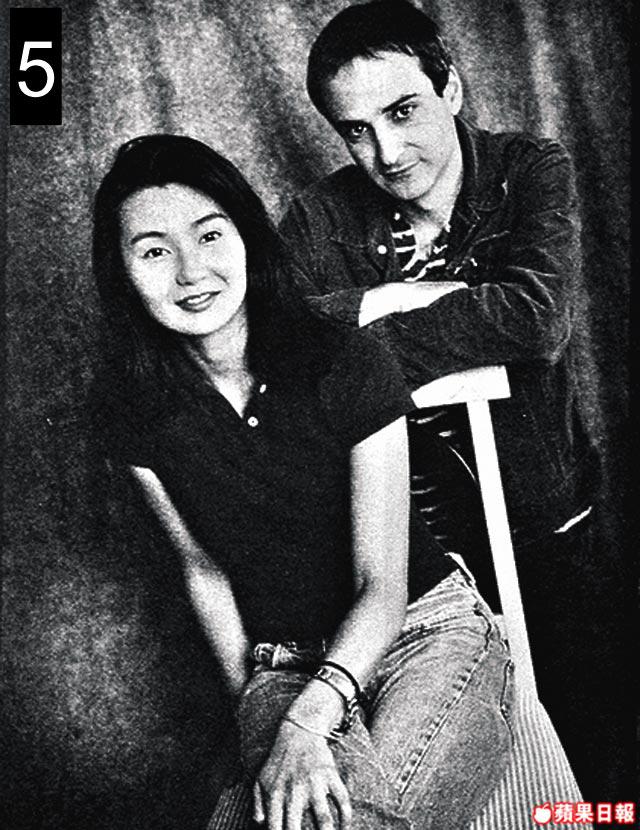

我一直肆無忌憚上下打量,看這位大情人究竟有何吸引力,竟令我們的一代玉女神魂顛倒。張曼玉曾說過:「是他拯救了我迷失的靈魂,他一言一行對我有很大影響,和他一起才知道,愛一個人原來是這麼開心和舒服,沒有激情和佔有,生活一樣充滿驚喜。」我把這番話傳譯給這位過氣大情人,但表現得很意外:「她真的這樣說過嗎?」還好,表情沒一絲飄飄然,要不是忘情棄愛,就是君子坦蕩蕩,「都過去了,她需要新生活,都不好說呢。」預了他不多說,要發掘私生活我們有狗仔隊,當面質問,只是想考你有否法國的情人浪漫,對女人如何呵護備至而已。記得問21年來拍不下14部電影的他,那一部是至愛,卻忘了問誰是他最愛的女人?他的答案還管用:「過去了的,我從不放在心上。」我借題發揮,叫了聲Maggie,他笑,之後無言以對。

真實與電影從來環環相扣,名導演娶完一個又一個傾倒眾生的大明星女主角為妻,最經典的就有剛死了的英瑪‧褒曼,美男兒亞薩耶斯也不遑多讓,他有能力讓張曼玉登上康城影后這最高榮譽,但:「但她從不快樂,太少發揮了。」大情人權充她的代言人。事實俱在,面對如此才貌雙全的美女,他證明自己不是個暴殄天物的蠢男人,張曼玉也言情懇切地說過:「感謝前夫為我度身訂做了《錯過又如何》。」留給前妻一筆畢生受用的「愛情遺產」,有時的確比愛你千萬年實用。

電影結束 愛情落幕

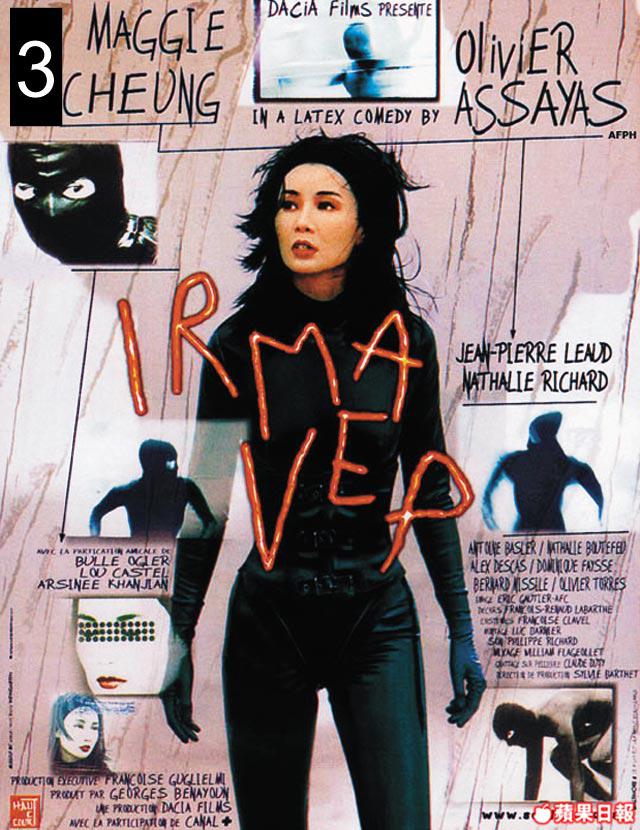

他透露《錯過又如何》是他倆離婚前、分居期間的合作,十星期拍攝過程,早已到了只談工作不談感情的地步,即是說電影其實是分手後才產下的愛情結晶,這個雙親離異的孤兒,不但賣個滿堂紅,也讓他娘親榮登康城影后,征服歐洲,連父親亦在香港一舉成名,錯過又如何?何止一矢雙贏,簡直連珠炮發,錯得轟轟烈烈,張曼玉也說過:「我們從一部電影開始(1996年《女飛賊再戰江湖》),至今由另一部電影結束一段感情,總算是個好終結。」

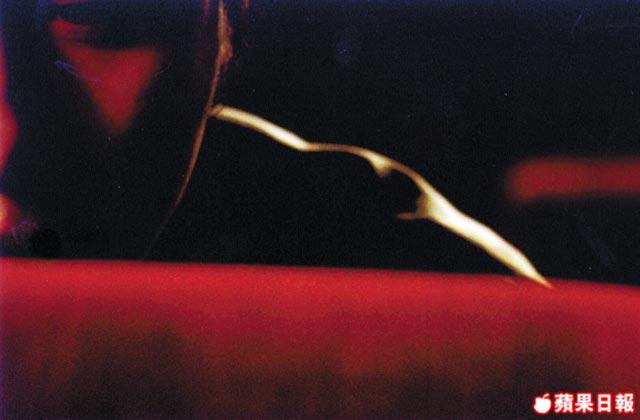

亞薩耶斯在《給康城的情書》中的3分鐘實驗電影《看電影不要亂摸》(《Recrudescence》,意思:發作),講一個男人監視美女與情人進入電影院,乘他們在黑暗中熱吻,偷走了女人手袋,走出戲院門外餐廳,再拿起女人的手提電話等待,慌張的女人打來的電話響起,偷竊者拿起電話說:「喂……」既似驚慄片,又似色情片,最後原來是現代媾女片。

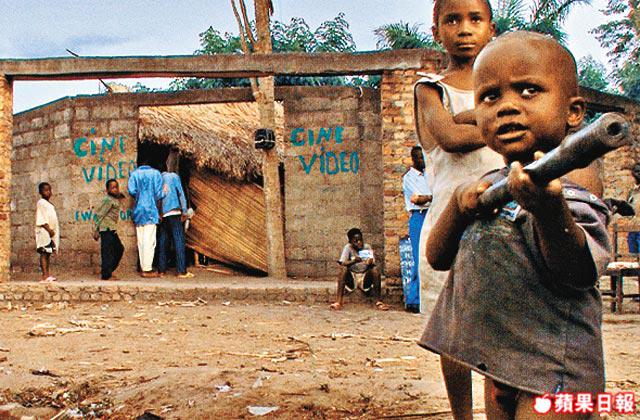

他解釋:「『我在電影院的經驗』這主題是康城影展主席的鬼主意,連先後次序都是他安排,我只拍我的,不過當大部份導演都話當年,懷他們年輕時代的舊,我卻想拍現代電影院、商場、信用卡購票、戲院廂裏偷情……在黑暗中,甚麼事也可發生。」我看到電影的本質是勾引,他說:「王家衞拍的故事跟我差不多,但感覺完全不同。」聽罷,我明白港男為甚麼及不上法國人,前者道貌岸然慘變色狼,後者擺明花心好色但渾身調情伎倆。

何謂《給康城的情書》

電影《給康城的情書》有32個大導演參與,每人3分鐘,熟識的有王家衞、侯孝賢、張藝謀、陳凱歌、北野武、蔡明亮,還有波蘭斯基、溫偉達斯、吉斯雲遜等大導演。看完,你不懂也要嘗試學懂,因為他們代表國際影壇新勢力。

情聖的底牌

亞薩耶斯被法國影壇視為新浪潮導演接棒人,手法前衞大膽,影像強烈鮮明,運鏡流暢搶眼。他說已經20年沒拍過短片:「這麼少時間講故事,很困難。」去年的《我愛巴黎》,他也是拍5分鐘短片,但拍的是一百個愛巴黎的理由,傳聞引致婚變的《魔鬼情人》則玩商業謀殺、網絡色情、愛恨交纏,他說:「電影有連接各種事物的能力,從自己的想像世界,到日常生活,由一個城市到另一個城市,體現不同層次的現實。電影不應自困愁城,法國文化要開向世界。」

他爸爸是法國著名電影編劇,自小耳濡目染,讀繪畫、文學,曾為著名電影雜誌《電影筆記》寫影評,醉心香港功夫片,第一次來香港是84年,最喜歡的並非李小龍,而是當年的徐克,徐克影響了他的移動鏡頭技巧,86年拍了第一齣電影《Disorder》,後來邂逅Maggie也是在香港。偶像呢?是布列遜,理由除了感動,還因為他定義了「電影的藝術」,新浪潮頑童尚盧‧高達是天才,超悶都好看過陳腔濫調的呆佬故事!最愛藝術家是安地‧華荷,不過問他有沒有專心看完安地‧華荷8小時長定鏡電影《帝國大廈》,他說無,因為:「沒有人會這樣做。」他說喜歡來港拍戲,因為香港電影人夠快手,「去荷李活很容易,但你不會有自己的最後剪接權,難有自己的空間。」原來去荷李活不一定是榮幸,收到了。