一九八○年十二月八日午後,在哈佛燕京圖書館,第一次也是最後一次見作家沈從文,他第一次出國訪問,到來演講的題目:〈五十年的轉折〉。當年沈從文七十八歲。一九八○年十二月八日晚上,約翰連儂在紐約住所外,遭聽說精神有問題的歌迷槍殺,那一刻,我正在哈佛廣場史勿夫咖啡室,吃晚餐,翻看沈從文的簽名小說《邊城》,聽到有關廣播,約翰連儂終年四十。

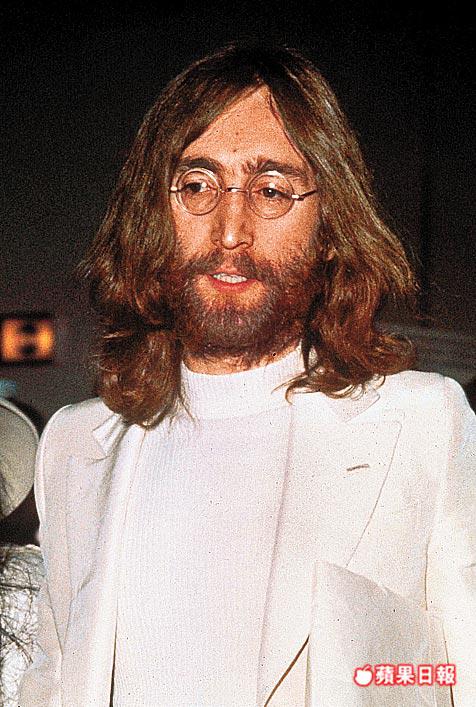

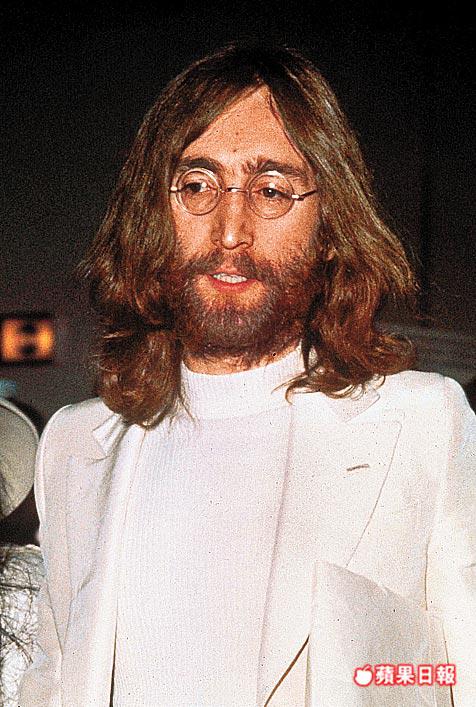

第一趟也是最後一趟見約翰連儂得推前至一九六四年的六月十日,那時他是披頭四成員之一,從踏足香港啓德機場開始至到九龍樂宮戲院表演短短幾天,不少青少年學會了尖叫的藝術,為了感受現場氣氛,與同學用了近兩個月的午餐錢搶購入場券。那個晚上,我們聽到的不只是披頭四的歌聲,還有少男少女連綿不絕的尖叫聲,而尖叫聲比歌聲還要響亮。

一九八○年十二月八日晚上寫了〈髮與鬍子〉,其中幾句:「早已不記得甚麼時候開始留了點鬚,說是一點,是實情,因為與真正滿面都是鬍鬚的鬍鬚佬站在一起,簡直就是不成氣候。留鬚之前是頭髮比普通人長一點,那是在『樂宮戲院』看過『披頭四』演出後的唯一改變(現在來看,那時候頭髮長度也是小兒科)。頭髮的長度像生活指數,增加幅度,母親最清楚。早幾年,母親每次見我時都苦心婆心的說:『你念書時候頭髮也沒有現在的長,出來做事,頭髮長,成何體統呢?快些去把它剪短,你又不是甚麼藝術家。』最後一句話最打擊自尊心,本來要順從的心,遂也作罷了。自然,我也沒有向母親解釋,說甚麼『長頭髮也沒有甚麼不好,那完全是個人喜好』的鬼話。奇怪的是留鬚後,母親似乎忘記了我的頭髮不符合她認可的標準,見了面她總是笑:『那麼年輕就學人留鬚,難看死了,趕快剃掉它。你現在面貌含糊,我簡直無法看得清楚。』幾年前生日,母親送我一個電鬚刨。」「可不是麼,連母親都懂得這樣說,長髮已經過時了,不再去剪短頭髮,是自願落伍。至於留鬍子,母親也不再反對了,根據她的審美眼光:『你太胖了,留些鬚,人也顯得瘦點。』」

多年來,頭髮該長或短,鬍子該留不留,成了我與母親爭論焦點,沒完沒了。如今,我的頭髮短了(頭髮少了,不得不短),鬍子白了(準備某天醒來把它剃掉),但母親經已不在了。當年沒有聽她的話,好讓她高興,如今沒此機會了。

約翰連儂與披頭四拆夥後,搬到紐約居住,七一年寫了一首歌《Imagine》想像中的美好世界:所有的人為今天而活着,不再有國界,和平相處。你或許會說我是在做夢,但不是祗有我這樣想,有一天你也會加入我們的行列。七一年的聖誕,參加了一個廚房舞會,整個晚上,我們都在聽《Imagine》,隨着旋律,在歌聲中起舞,我們那時多麼年輕,想像中的美好世界,會出現麼。捷克的布拉格之春行動失敗了,越戰才剛開始呢。

有關約翰連儂的「床上宣言」:做愛,不要戰爭。不曾成為傳媒焦點,不過是花邊新聞。披頭四主唱的動畫電影《黃色潛艇》也不怎樣賣座。當少男少女尖叫聲過去了,披頭四各自找到自己的定位,約翰連儂找到他的方向,繼續精采下去。披頭四樂隊成員的轉型,是否成功,我們那時刻無法知曉。熱潮過後,一切顯得不重要了。

八○年十二月八日的槍聲,打碎了一些歌迷的心:沒有國界,不用有藉口去殺人,不用為國犧牲;不那麼困難吧。約翰連儂所填的歌詞,打動了千萬聽眾的心,大家都愛詠唱他的歌。夢想的美好世界,在幾顆子彈前,顯得軟弱無力。

一九八○年十二月八日中午,沈從文在開始講〈五十年的轉折〉,之前說了幾句:「國家規定,過了八十年的文物出國,須先得到批准,我今年七十八,還差兩年,所以可以自由出入。」

大家聽到這裏,都笑起來。前一年幾位文藝界朋友在十二月嚴冬時份,前往北京探訪沈老,在他家中拍了幾張照片,沈從文坐着,朋友站在他身旁,客廳掛滿彩色氣球,沈從文像一尊活佛,笑容是那麼的燦爛。

演講過後,與沈老談了幾句,他還記得朋友寄給他的沈從文專輯,還有當日拍下來的幾張照片。站在沈從文身旁的女士,溫文爾雅,是她的妻子張兆和。

新時代到來,沈從文不再寫小說了,他研究古代中國服飾,那個下午,他這樣說:「照一般說,一個人到了歷史博物館,就等如成了個文物,但是我到了這裏,我覺得情況不同,很快就發現,我們中國雖然有個二十五史,但地下發現的東西,超過了二十五史十倍以上的多。我年齡也不太老,當時才五十歲左右。在零下二十五到零下三十度以上的寒冷空氣中,在當時的博物館裏,是不能夠生活的,我居然能在那鋪滿灰塵的地方,那灰塵大概還是明朝積下來的,在罎罎罐罐、畫畫圖圖之間,就過了三十年。所以大家為我不寫作覺得是個損失,或者就我不寫作是受了壓迫,都不是事實。事實上我確實是雖然寂寞,但很快樂。要不快樂,就不會現在到這裏來跟大家來談這個問題了。」

二○○七年出版了茱莉亞.畢一本有關她的兄長約翰連儂的書《ImagineThis》(《想想:與我的哥哥一起成長的日子》),茱莉亞披露了約翰連儂的內心世界:「我兩次失去母親,一次是我五歲的時候,另一次是十七歲。我感到非常痛苦。我剛開始與她重新建立關係,她就去了。我們開始有溝通,卻機會不再。」

家庭問題,約翰連儂在五歲那一年,寄居在姨母家,一九五八年的一個黃昏,約翰連儂的母親探望兒子,幾小時後,離開妹妹的寓所,過馬路時遭汽車撞倒,那一刻,茱莉亞與她妹妹已入睡了,約翰正與父親談話。「我們不過是普通人,做着普通人做的事,不知道母親那一刻去了。」

茱莉亞在一九八○年十二月九日早上知悉約翰中槍身亡的消息。約翰連儂與他的妹妹早已不再來往,家族成員並沒有出席他的葬禮,因為沒有人邀請她們。茱莉亞起初以為在家鄉會有一個紀念儀式,結果沒有。約翰連儂遇害前幾小時接受BBC訪問,向聽眾打了個招呼:「利物浦,你好嗎。」他說希望有一天回去,與親人見見面,彼此多點對話,多點了解。

約翰連儂的母親死於車禍,父親也遭受同一命運。正如茱莉亞所說,那天早上的消息,約翰遇害的消息,她多麼希望,那不是真的。

二○○七年出版的《與二哥書》,張兆和的作品,首次結集成書,裏面刊登了沈從文一九三一年六月寫給兩年後成為他妻子張兆和的信,那一篇的題目定得真好:《卻只愛過一個正當最好年齡的人》,那一年張兆和二十一歲。面對張兆和,沈從文也迷惘起來,他信中的幾句:「望到北平高空明藍的天,使人只想下跪,你給我的影響恰如這天空,距離得那麼遠,我日裏望着,晚上做夢,總夢到生着翅膀,向上飛舉,向上飛去,便看成為你的眼睛了。」

最後的一段:「我念到我自己所寫到『萑葦是易折的,磐石是難動的』時候,我很悲哀。易折的萑葦,一生中,每當一次風吹過時,皆低下頭去,然而風過後,便又重新立起了。只有你使它永遠折伏,永遠不再做立起的希望。」

畫家黃永玉幾次提及他的表叔沈從文,說他是個多情的人,卻十分專一。徐志摩給陸小曼寫的情書,感情氾濫,接近失控,相對而言,沈從文有節制多了。

張兆和是新時代女性,溫柔而堅強,不怕表達對沈從文的愛意;那一篇由她姊姊允和寫的〈半個字的電報〉寫出張兆和的勇敢一面,牽動人心。允和這樣寫:「1933年初春,我和三妹一同住在蘇州。一天,三妹給我看沈從文給她的信。信中婉轉地說,要請我為他向爸爸媽媽提親。並且說,如果爸爸媽媽同意,求三妹早日打電報通知他,讓他『鄉下人喝杯甜酒吧』。我向爸爸媽媽說了,一說即成。」

到打電報時,允和寫了一句「山東青島大學沈從文允」,表示婚書「允了」,也用了允和的一個允。這就是「半個字電報」。

但張兆和不放心,她自己走到電報局,發了另一個電報:「鄉下人喝杯甜酒吧兆。」

看張允和的描述:「報務員看了電報稿,覺得很奇怪!密碼?不收!報務員要三妹改寫文言,三妹不肯。三妹漲紅了臉,說是喜事電報,說了半天,報務員才勉強收下。三妹的白話電報裏,居然有一個『吧』字,這在當時真是別開生面。可惜電文還不完整,還缺少了一個感嘆號。這甜酒多麼甜!真是『蜜』電。」

一九八○年十二月八日有幸見到心儀已久、作品我最為喜愛、亦是我最為尊敬的作家沈從文,那一年,沈從文七十八歲,張兆和七十歲。他們一起近半個世紀了。有關他們之間的愛情故事,書信往來,則要等到二○○七年,才有機會看個清楚明白。

張灼祥

拔萃男書院校長