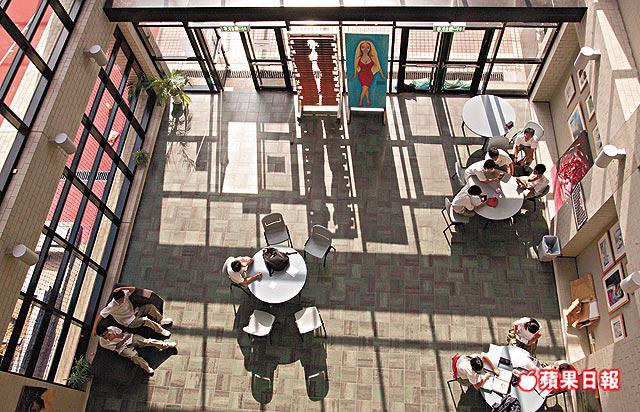

怎樣的城巿,就該有怎樣的人。香港作為國際城巿,對國際學校教育的需求也不斷增加。去年國際學校的高中畢業生人數較前五年上升超過兩成,而全港三萬多名國際學校中小學生,四成來自華語家庭。

新一代中產家長思維,讓子女入讀國際學校不代表非富則貴、也不是要做「黃皮白心」的鬼仔鬼妹。這些家長,不少具有外國背景、相信全球一體化,也期望子女成為有國際視野及競爭力的國際公民。本報將一連數個周日,以專題探討香港國際學校的種種。Snapshot之一 記者:冼麗婷

教育局資料顯示,目前全港三萬多名國際學校學生中,四成為華裔人士,近14%並無外國護照。即是說,除了從外國回流香港、持外國護照的華裔香港人外,約三千多名沒有外國護照的香港公民子女在國際學校就讀。

這個「國際教育王國」在本地教育制度以外另有制度,他們的父母每年支付十多萬至數十萬元的學費和債券,為的是讓子女接受不一樣的教育,希望將來成為通行全球的國際公民。與以往不同,現在並不只是擁有財富與權力的家族才會送子女到國際學校讀書。不少能付得起學費的中產家長,都對國際學校教育感興趣。去年全港國際學校的高中畢業生數目為1,303人,較五年前的1,051人,增加超過兩成。

或脫離原來文化

英基學校協會(ESF)行政總裁杜茵妮(HeatherDuQuesnay)接受本報專訪時指出,香港出生率下降,經濟改善,財政寬裕的中產家庭都會以為子女提供優質教育為首,選校時非常懂得比較與選擇,這是十年、二十年前他們所想像不到的。去年5歲申請入讀英基第一班(小一)的學童共有約1,300名,最終收生數目約為900名,今年註冊入讀英基的學童增加至約1,100名。

作為全港最大的國際學校教育機構、擁有學生約13,000人的英基協會,行政總裁杜茵妮表示,難以預計未來五至十年的學位需求:「那不是決定於出生率,而是取決於家長的選擇。」

在本地與國際學校之間,到底家長應作出怎樣的選擇?「家長要深思是否真的希望子女將來在西方環境下學習及工作、在亞洲或是世界的大城巿生活?還有,他們是否也珍惜本地傳統、家庭價值?」在國際學校讀書會否令子女脫離原來的文化?「是有可能的,與世界來自不同文化背景的小孩子一起生活學習,互相影響,一個意大利小孩習慣了與美國小孩一起,也就會說得一口美式英語。」

需配合家庭發展

作為一位在英國從事教育多年的行政人員,杜茵妮向本地家長提出忠告:「這不是說,國際學校比本地學校好,這是關乎你希望怎樣配合家庭的發展。」在國際學校就讀的好處是能夠多了解不同族種文化、減少異族間的誤解。她三年前來香港,開始接觸英基幼稚院的學童,感受最深是「在幼稚院開始三年英語教學以後,就得繼續接受英語教學,往後要改變接受不同教學模式是困難的。」

那幾乎說,子女三歲就得決定接受怎樣的教育、在那裏發展事業。三歲定事業,這是非常大的決定。「對家長來說,確是個艱難決定與考驗,英語問題,令香港教學問題變得更加複雜。」

杜茵妮表示,英基取錄5歲學童入讀小學第一班,以遊戲小組形式測試英語能力,學童在遊戲中要用英語自我表達,老師從旁觀察。若學生英語水平差輕微分數才達標,會協助家長為學童改進英語能力,在數月後進行另一次測試。若學童因發展問題影響英語表達能力,校方也可能會給予特別考慮。

本港國際學校現況

‧學校數目小學/中學

年度06/07:48/25

年度02/03:45/24

‧學生人數小學

年度06/07:17,614

年度02/03:16,038

‧學生人數中學(高中畢業生)

年度06/07:13,636(1,303)

年度02/03:11,842(1,051)

學生人數總數:

年度06/07:31,250

年度02/03:27,880

資料來源:教育局

家長如何預備子女入讀國際學校

1.小孩一歲學習語言時開始跟他們說英語,每天10分鐘;或睡前說15分鐘英語故事,讓他們習慣聽與講英語。這樣,家長便毋須花錢額外聘請老師教導幼童說英語。

2.要訓練孩子獨立自信。有些具備良好英語能力的學童,因害羞不敢說話,結果不能通過入學英語測

選校三部曲

1.先瀏覽學校網址

2.與學校家長對話

3.盡量到訪學校:不同國際學校每周、甚至每日都安排學校參觀;有些以小組形式,有些以家庭單位作個別安排

資料來源:英基學校協會行政總裁杜茵妮

互聯網令全球一體化

文化不同 家長學生希望成國際公民

入讀國際學校,除了說得一口流利英語外,更重要是令學生具備國際公民質素,即是懂多種語文,能掌握新資訊科技,思維及視野國際化,了解及尊重不同文化。國際學校的家長及學生都認為,這點他們比主流學校優勝。

德瑞國際學校學生家長夏太認為,未來新一代確實需要接受國際公民訓練:「現在的世界已變成oneworld,透過互聯網,不同國家價值制度,互相影響。就是做醫生也要國際化。現代病人透過網上資訊,容易掌握不同國家的醫學知識,對醫療服務要求更高,這裏不能醫,就會考慮到別的國家就醫。」在國際學校讀書能認識不同種族的同學及老師:「學生很容易學習別國文化,這是本地學校未必做得到的。」

經歷港式死板教育

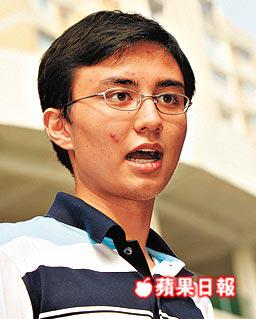

加拿大國際學校家長會前會長李楷藩在香港就讀至小五便移民澳洲,82年回流在美資銀行任管理層,現在13歲女兒及12歲兒子都在加拿大國際學校讀書。

曾經歷港式「死板教育」,他希望子女接受更自由的教育,有多元發展:「我希望外界別以為國際學校是貴族學校、中國學生都像鬼仔。我不是那種一定要子女入讀麻省理工學院、普林斯頓大學的家長,也不一定要子女做醫生、律師,我只希望他們成為有自己專長的國際公民。」

在他眼中,國際公民是「視野並不只是放在亞洲、香港,不管持有香港或是美國或是甚麼護照,都能與不同文化不同種族的人溝通。除了在學業及工作上有成就,也要對全球社會有貢獻。」

能夠掌握四種語言

要掌握世界,就得掌握世界性語言。德瑞國際學校學生會主席AndreaFrey,父親是瑞士人,母親是香港人。她懂英語、德語,也修讀拉丁文,志願是考進英國倫敦帝國大學讀醫科,「懂得拉丁文,對學習醫藥名詞很有幫助。」Andrea計劃明年畢業後到歐洲遊學一年,學習法文、意大利及西班牙文,體驗不同文化。

李依庭是從加拿大回流的港人,她就讀的加拿大國際學校規定須修讀中文課程至第八班,依庭於第九班開始不讀中文,改修法文。她認為國際學校學習環境及課程內容,讓她往國際公民的路走:「英語是世界性官式語言,普通話及法文則是全球最多人用的語言之一。」李依庭看英文書,但也迷周杰倫;白天生活在用英語溝通的學校,晚上喜歡看《溏心風暴》。

英基校友

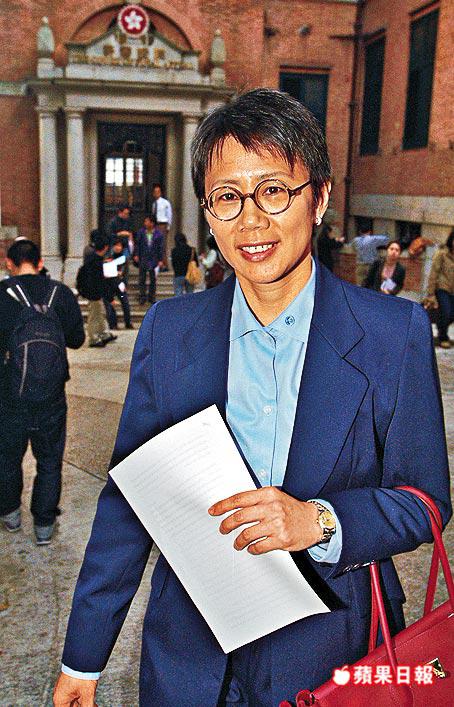

陸恭蕙:我們都是地球人

剛獲《時代》周刊選為環保英雄的陸恭蕙,曾在英基學校協會IslandSchool就讀初中。她本身就是在一個國際化家庭長大,外曾祖父是太古洋行「買辦」,有四位太太,其中一位是印度人。外祖母現年97歲,一向只以英語跟她溝通。母親離婚後,嫁給丹麥人,後來出生的兩個弟弟就是典型的ABC(美國出生華人)。小時候陸恭蕙只說英語,在英國大學畢業後,1979年到北京學普通話,然後再學廣東話。她認為國際公民是「對大世界有興趣的人」。

「只是起點不一樣」

有清晰的中國人身份的同時,她也自覺是一個「地球人」:「記得看見美國人登陸月球的片段時,我心裏想,這個世界不應分美國人、中國人……我們都是地球人。」最初在銅鑼灣聖保祿學校讀書,後來轉校到Islandschool,再到英國修讀高中、在英國的大學修讀法律。「從小與不同背景文化的小朋友一起玩,一起傾偈,用EQ與人相處,這是會改變你的DNA。能與世界上不同文化的人溝通,打開腦袋,這是世界趨勢,不一定要以利益出發。」

現為思匯政策研究所行政總監的陸恭蕙認為,並非只有在國際學校讀書才能當國際公民,她身邊很多朋友在本地學校畢業,然後到外國讀大學,也有在本地讀大學,再往外國大學進修,「大家都是追求好的教育,所有的版本都是OK的,只是,大家的起點不一樣,最後結果,是很個人的。」